地図(マップ)を取り上げるのは、「遊歩ハイキング必携グッズ10選」の中で、と思っていましたが、やはりこのテーマは、単なる技術話しでは終わらないようですので、読本として取り上げてみたいと思います。

迷い歩きとルートファインディング・読図

インスタやツイッターで#登山#山歩きの流し読みをしてみると、まあ何と!写真もそうですが、スマートでクールな遊歩ファッション、グッズで身を包んだ山男・山ガールが次から次へ出てきますね。初心者の集まりで街中ファッションのジーンズやスタジャンで山歩きしていた初期の遊歩会などの時代と比べると隔世の感があります。同様に、GPS時代に突入した現代では、地図読みに関しても大きく様変わりしています。

活動が始まった頃は、当然ながらGPSやスマホなどはありませんでしたから、地図とコンパスによる何百年もの続いてきた伝統的なアナログ方式による〝読図〟地図読みを会得することになりました。こればかりは、ラフなファッションのようにおざなりにはできません。〝一人で歩けないものは、皆とも歩けない〟というセオリーが出来つつあった頃で、山中にて一人なったとしても行動できるようにと、皆さんには真剣に取り組むようお願いしました。実はこの〝地図を読む〟というスキルには、遊歩を支える基本的な技術であると同時に、人としての〝歩き〟の姿勢を決定する大切なものが反映されることにもなります。

もともと地図遊びが好きだった私は、この〝ルートファインディング〟にのめり込みました。「アレレ、どこを歩いていいるのだろう?」「こんな所に着いてしまった」などという〝迷い歩き〟が好きでした。その迷いの不思議感と、それを解き明かしていくプロセスが、何ともいえないミステリー感覚にあふれてて興奮するところです。会でも、ルートファインディングそのものを楽しむという企画をよく催しました。目的地を決める。それが頂き(ピーク)なら、そこに通じるいくつかの尾根や沢があります。その中から自分たちのルートを決めて辿っていきます。ピークに突き上げる本谷ルートの沢筋を使う場合ならば、途中いくつもの支谷に遭遇します。そこで読図力が試されることになりますし、迷って枝谷にもぐり込んだ時のルート回復もその力が活きてきます。そうやって読図ができるようになって、さまよい歩きにも慣れると白地図でも、自由にルートファインディングを楽しむことができます。

当初は初心者ばかりでしたので、地図に一般的なルートが赤い線で描かれたルート地図(昭文社・山と高原地図 No.51)を使うことにしました。六甲山エアリアマップは、赤松滋さん(当時)が調査執筆されていました。後にご縁をいただいて、遊歩に関するさまざまな助言をいただいたり、一緒に歩く機会などもいただきました。氏の著書からも、多くの含蓄あるお言葉を拝借することになります。その一つに、

「迷うことを潔しとし、道を見ず、地形を見てそこから道を案ずることを試みている」続けて、

「この道は谷へ通じていく、尾根へ上って行きそうだと、先に思いを巡らせて足もとの道を選ぶようになった。単に道標を目安に右へ左へと分岐を選ぶのではなく、遠くまで視野を広げ、地形を意識していれば、たとえ道をはずれてかけても気がつくのが早い。また、どこで何故はずれたかが分かる」

〝迷い歩き〟から始まった私には、この的を得た一文に大納得。さっそく「迷うことを潔しとす」が座右の銘になりました。この文脈をよく頭に留めいただいて、〝読図・ルートファインディング〟の話を先に進めましょう。

アナログ地図とGPSアプリ

読図の基本は〝目的地と自分現在地を知る〟というとてもシンプルなものです。しかし、これが案外と難しい。アナログなら、地図とコンパスで、方位角を探りながら、また、等高線の微妙なつまり具合やカーブを、頭の中で3D(三次元)イメージに再生・再現させつつ、周囲の地形と照らし合わせて自分の現在地と目的地を探っていきます。特にガスなどで視界を失うと情報量は激減します。これらの経験を幾度も積みかさねて、地形を読み取る感覚を養っていくしかありません。根気のいる作業でもあります。これは渡り鳥や野生のケモノが持っているような方向感覚を本能的に目覚めさせていくような作業なのかもしれません。私たち人間にもそういう本来的なイキモノとしての能力に迫っていく体験、ヴァーチャルでは決して掴みきれない体験は遊歩でもっとも貴重なものになります。

しかし、GPS・スマホ時代になると一変します。ポンッとタップすると「予定ルートから何メートル○方向に外れています」と一瞬に教えてくれます。最近のスマホは耐寒性にもさほど問題がないようです。アプリの性能は米軍レベル並みの機能性をもっているようです。以下は、GPS推奨派のサイトから引用させていただいたコメントです。

■GPSなんか使うから読図が身に付かないのだ。

という反GPS派の意見に対して、

それは逆だと、GPS推奨派はこう答えています。

「読図できない人が紙の地図なんか見たって自分の位置は分からないでしょう。地形を読むのも慣れていないと難しい。GPSは『地形と地図に慣れるまでの先生』になってくれ、読図の先生がいないと出来なかったことが人間以上の精度で可能になる」

■GPSなんかに頼ったら登山がつまらなくなる。という指摘には、

紙の地図を読んで地形を味わいながら歩くのは、それはそれで楽しいものです。でも山の楽しみは一つだけではありません。読図は普通、手段であり目的ではありません。読図が目的の登山があってもいいでしょうが、そうでない登山もあります。読図が趣味の人が道迷い遭難なんてなかなか起こさないのでしょうが、万一があります。万一のために保険としてGPSやスマホを持ち、正しい使い方を覚えるのはリスクヘッジとしては必要なことだと考えています。道に迷って遭難した時に『GPSを持たずに山に入るなんて非常識です!』と言われる時代が必ず来ます。と、スマホにGPSアプリを詰めて山へ行くのがマナーになると断言されています。

私からはこのご意見を、一つの提言として受け止めておきましょうとしか言えません。しかし、何かしっくりしない。違和感を感じるのも確かです。この提言に賛同した人の「紙情報と有視界に拘っているのは、日本の山屋ぐらいでは無いかと思います」というコメントもあった。この人の言によれば、私もやはり、日本のアナログ派の山屋の部類に入ってしまうのかなと思ったりします。

道迷いが死に直結しやすい高山や冬山には縁のうすい低山派の私においては、ほぼほぼGPSアプリ使うことはないのですし、道迷いが一つの楽しみ、味わいになっている六甲山エリアでは、全く無用のものです。(最近は地図も持っていかない)もちろん迷うのが嫌!という方も多いでしょうし、GPSアプリをどのように有効利用するのかは、各人の対応に任せれば良いと思いますが、『GPSを持たずに山に入るなんて非常識です!』と面と向って言われれば、とても困惑してしまいます。

救われる?惑わされる? 赤テープは道しるべ?

もう一つルートファインディングに関していえば、山道の木々に巻きつけられた〝赤テープ〟に言及しなければいけないでしょう。

背を超えるヤブの中で、大海原の漂流者のごとく方向を失ったものにとって、パッと目に入った赤テープは、救世主の導くともしびのように映るだろうし、いく先々にこれ見よがしにベタベタ貼り付けられたテープは、でしゃばり者の余計なお節介モノのように映る。

六甲山を歩き始めた頃、この赤テープに惑わされて、こっぴどい目にあったことが度々あります。テープを追っていくと、とんでもないところに連れていかれたのです。通常のルートではない、どこかのサークルが自分たちのイベント用のルートに設置して、そのまま外さずに放置していたのかもしれませんが、それならせめてテープに使用目的を書き込んでおけよと、妙に腹立たしくなりましたが、同時に「なぜ、自分で判断しなかったのか」と、それを追っかけていた自分の不甲斐なさに対しても呆れてしまいます。

この〝赤テープ〟コース上にある道標とちがって、意味も目的も不明なものが多く、煩わしく感じ始めて、ついにはこれは先行者の〝単なるゴミ〟ではないのか?と思い定めて、不要なテープを剥がしていくようになりました。しかし、それはそれで、〝あなたの独断でしょう〟と会内でも異論・反論がでて紛糾してしまう始末。それならばと、阪神間の六甲山をフィールドにしていると思われる各山岳会、大学サークル、官公庁、団体・個人の岳人などの意見をいただこうということになり、アンケート調査を実施することとなりました。この〝赤テープ問題〟の詳細はここでは割愛しますが、貴重な意見を集約でしたものと思います。(この調査の集計・結果報告書をご参照ください)

先の赤松滋氏にも「テーピング」と題したコラム記事をいただきました。報告書のまとめに収めさせていただきましたが、この一文で〝赤テープ調査〟に関しての全体的な論調を推察できるものと思います。

「現在、六甲山におけるルート表示は煩雑で、見苦しい状態であり、本来の意味も失われているものが多い。部分的に必要なテープを除いて、現存している一時的意味合いのテープ表示は、撤去すべきだろう」

赤テープなるもの、実は六甲山以上に、僕たち社会のまわりにもベタべタ貼られている

同じく報告書にある私の投稿に・・・、

「山での出来事を山で、都会での生活はその都会で済ましてしまう、と言うのでは、何故、人は山と都会を行き来するのかという問いに答えることができなくなる。(中略)ベタベタと貼られたそのお節介な赤テープのおかげで、行く道を惑わされることもある。しかし、考えてみると赤テープなるもの、実は六甲山以上に、僕たちの社会のまわりにもベタべタ貼られていることに気付くだろう。幼少期は何の疑念もなく、親たちが付けてくれた赤テープを頼りにヨタヨタと辿っていき、反抗期ともなると、それらを無視して逆の方向へと進んだしたりする。思春期に入ると、周囲の煩雑たる赤テープの氾濫に頭を悩ませることになる。「大学?」「就職?」「ああしろ」「こうだろう」あまりのプレッシャーで社会への適応に自信を失うこともある。しかし、ややもすると自分を見失いがちになる時に、「こう考えたら? そう生きたら?」と生活や人生の指針となるべき赤テープとも出会うことも大いにあるのだ。

このように僕たちの人生にとっても赤テープ(情報)の選択が大事でもあるのだが、テープの正体をよく掴まないまま、それを追っかけて進む悪癖が身についてしまうと、それを順に辿って、自分がどこに居て、どこを歩いているのかが不明のまま、次の赤テープだけを探すような生き方・歩き方に陥ってしまうこともあるだろう。

ここでもう一度、赤松滋氏の「迷うことを潔しとす」という文脈を思い出しながら、GPSアプリの話に戻ります。氏の一文を、

「迷うことを潔しとし、与えられた指針を見ず、広く社会を見てそこから進路を考えよう。この生き方はこうなるだろう。このやり方はあのようになるだろうと、先に思いを巡らせて足もとから進路を選ぶようになった。目の前の規範だけを目安に右か左かと選択するのではなく、遠くまで視野を広げ、社会や人間関係を意識していれば、たとえ進む道をはずれてかけても気がつくのが早い。また、どこで何故はずれたかが分かるはずだ」というように読み直すことができます。

スマホをタップしたら、地図の上にすでに予定のルートが既に表示されており、自分の人形がそのコースに乗っている。線上ならOK。外れていればコースに戻れば良いだけです。まさに簡単!わが現在地がバーチャルに表示されます。しかしながら、この赤テープを追っかけているような作業の中で、何かしら大切なものが欠けているような気がするのは私だけでしょうか?

GPSはリスク回避には最適なグッズです。山の歩き方、楽しみ方も様々ですが、同時にリスクに対する考え方も多様だと思います。安全が第一だとは思いません。安全第一を求める人は山に入らないことが一番です。私は、読図によって自身の一歩が深化していくものと信じています。その自分を支えている一歩一歩を確かめるために山を歩きます。道とは〝身〟〝地〟だと聞いたことがあります。己と大地のコンタクトの場所です。踏み出した一歩に自分を感じて、わが居場所を確かめます。その連続が〝遊歩〟だと銘じています。その大切な一歩と現在地を、GPSに委ねてしまうのはもったいない限りです。個人的には、二次的装備に留めておきたいと思います。(スマホは持っていないけど)

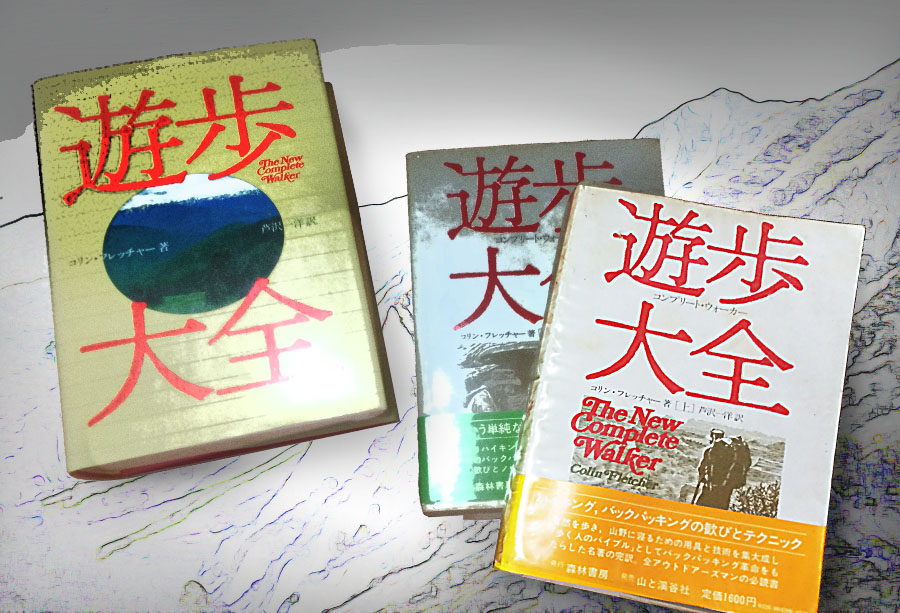

ちなみにバックパッカーのコリン・フレッチャー師、遊歩大全〝ルートファイディング〟の項目で、「ルートファイディングをするために、地図なしで出かけたり、概略図だけしか持たずに行くことがある」と記している。地図は、あればとても便利だ。というスタンスのようだ。さすが〝遊歩の達人〟ただしコンパスは必携にしている。

NEXT ▶︎︎読本10:遍歴、放浪の俳人・山頭火に見る〝遊歩〟

BACK◀︎ 読本8:一人歩くときほど孤独より遠い

|

キンドル出版におきまして、 山端ぼう:著「つたなき遊歩・ブラインドウォーカー」が出版されました。定価¥500 遊歩大全をバイブルとして六甲山を巡り歩いた老いた遊歩人とブラインドサイト(盲視)という不思議な能力をもつ全盲の青年とが、巻き起こすミステリアスな物語です。 続きは・・・ |

| 遊歩のススメ・第1話(なぜ歩くのか?)はこちらから※歩かない人のための歩きレクチャー読本 |

| 〝遊歩〟ハイキンググッズ10選・トイレ編※その2、出したものは全て持ち帰る? |