自然生山芋(自然薯)畑では、野性的な山芋の面構えからは想像もできない可憐でかわいい自然薯の花が一斉に咲き乱れ、いよいよ零余子(むかご)が結実するシーズンを迎えようとしています。

ほろほろと むかごこぼるる 垣根かな

この正岡子規の句は、人物歳時記(2)の高浜虚子の項でご紹介しましたが、この子規に、文学的にも人間的にも多大な影響を受けた学友に夏目漱石がいます。後に子規の後継者となる高浜虚子に小説への道を誘われます。そして、雑誌「ホトトスギ」に「吾輩は猫である」を発表し文壇へデビュー。これが好評を得て、翌年には、漱石も教師として在籍した松山中学を舞台にした「坊っちゃん」などを執筆、文人への道を歩みます。

この小説「坊っちゃん」のモデルと言われる弘中又一は、自然薯の特産事業がすすむ湯野温泉の出身で、漱石との交友をはじめ、教育家としての業績・足跡が注目されており、地元史家によって掘り起こしの研究が現在盛んです。

今回は、漱石と自然薯(山の芋)との絡みはないものかと調べてみました。すると早速処女作で、ある軽妙・爽快な語り口が愉快な「吾輩は猫である」の中に自然薯にまつわるのエピソードが描かれています。当時の「自然薯」への庶民感覚が伺えますので紹介したいと思います。

「吾輩」の主人(飼い主)である苦沙彌先生宅に泥棒がしのび込んできます。

奥さんの枕元には四寸角の一尺五六寸ばかりの釘付けにした箱が大事そうに置いてあります。書生である住人多々良三平君が先日九州・唐津へ帰省したときに御土産に持って来た山の芋です。

何も御存知ない泥棒は、この山芋の入っている箱をさぞ大事なものと思い込み博多帯でくくって盗んでいきます。翌日、盗難に気づき警察に届をだすと、巡査さんがやってきて調べが始まります。苦沙彌先生と奥さんとの盗難届けを書くやりとりが軽妙に続きます。

「黒繻子と縮緬の腹合せの帯一筋・・・価はいくらくらいだ」

「六円くらいでせう」

「それから?」

「山の芋が一箱・・・ねだん迄は知りません」

「そんなら十二円五十銭位にしておこう」

「・・・いくら唐津から掘って来たって十二円五十銭は堪るもんですか」

枕元に自然薯を置いて寝ているいるのも可笑しなものですが、山芋をあれこれ値踏みしているところも可笑しい。

釘付けのみやげ箱の大きさが、だいたい12cm×50cm位のサイズすから、よく入って500g程の山芋が2本位入っていたのでしょうか? 当時は、自然薯の栽培技術などありませんですから山掘り職人が山から掘ってきた土産ものでしょう。

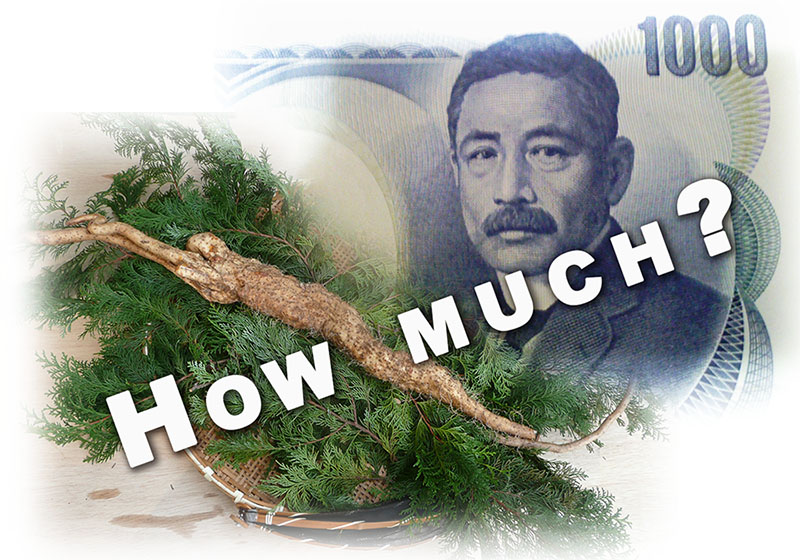

この「山の芋」を帯の値の倍ほど、12円50銭にしておこう!と苦沙彌先生はフカス(水増しする)のですが、一体この金額は現代でどれほででしょう?

小説の明治時代(1905年頃)では、1円の価値はいくらか、物価指数などでも想定はできますが、分かりやすい公務員の給与で換算してみましょう。学校教師の初任給が8~9円の時代ですから、おおよそ1円が2万円位と目安してよいでしょうか。これで換算して見ると、主人の言う12円50銭なら、なんと25万円程ということになります。

奥さんが「それは余りにも法外な・・・」と言っていますが、このエピソードから、自然薯は当時も希少な珍品で高価なものだったというイメージがよく伝わってきます。

ちなみにこの日本のソウルフード現代では、市場にはなかなか出回りませんが、初冬の頃にネットでの販売を見かけることがあります。栽培物は廉価(3〜4千円╱kg)ですが、天然の山彫り物は1〜2万円╱kgとやはりお値打ち品となっています。

■人物歳時記 関連ログ(2021年追記)

・小説「坊ちゃん」の正体・・・(弘中又一)

・零余子蔓 滝のごとくにかかりけり(高浜虚子)

・貴族・宮廷食「芋粥」って?(芥川龍之介)

■読本・文人たちに見る〝遊歩〟(2021年追記)

・解くすべもない戸惑いを背負う行乞流転の歩き(種田山頭火)

・何時までも歩いていたいよう!(中原中也)

・世界と通じ合うための一歩一歩(アルチュール・ランボオ)

・バックパッカー芭蕉・おくのほそ道にみる〝遊歩〟(松尾芭蕉)