長いお休みで恐縮しております。昨秋から諸事で謀殺されつつ、年末年始は風邪でダウンした我が家のスタッフたちのお世話で家事に奔走しておりました。気がつけば新年正月ももう半ばにさしかかっており、昨日が「周南市道の駅」パブリック・コメントの締め切り日。個人的にまとめた提案書も間に合ったようでやっと一区切り、ブログ再開の重いキーを叩き始めました。

たまたま、本日の日本農業新聞に、農業の6次産業化の記事が目に留まりました。地方が生き残る有効手段「都市交流で地方復権を」と題された論説(明日への視座)です。

■その要旨・・・

今回の震災でも浮き彫りになりましたが、経済のグローバル化の下支えをしてきたのが地方であって、さらにこの傾向が加速され、有効な振興策を見出せなければ「地域」は消滅の憂き目につながるかもしれない。そこで、生産から加工、商品まで仕上げ、付加価値を高める6次産業化は、効率から考えると生産性に劣るかもしれませんが、地域内に波及する連携・共有の目に見えない価値(エネルギー)を大いに生み出します。

そういう力を活用し、中央・大企業のパトロン、原発の誘致などから脱却した自立した新産業を地域の中から生み出し豊かな社会を目指さなければならない・・・

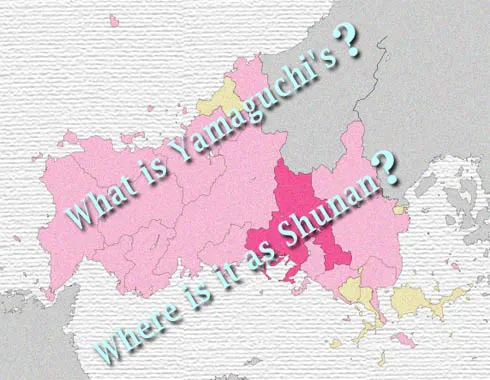

というような内容なのですが、正しくそれを具現できる舞台が、周南市にもうすぐ登場しようとしています。

市長交代の見直しによって開業が一年先送りになりましたが、単なる従来型の道の駅、単なる一地域の振興拠点にとどめる事なく、周南市全域に及び、市民全体にも共有感を抱かせるソーシャルビジネスとしての「新産業」の先駆けとなる拠点として見直すには、絶好のチャンスだったと思われます。

ハコモノ経営の議論もあって、施設規模の縮小への方針が出されていますが、限られた予算の中でも出来るだけ、地域の連携による6次産業化による「新産業」育成が担える規模・体制を備えたものになるよう要望するばかりです。

■周南市には何が欠けているのだろう・・・

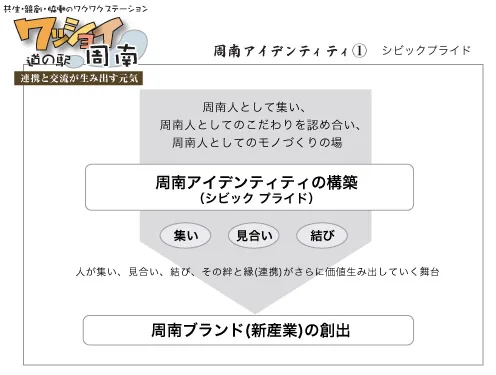

という議論も「地域ブランド研究会」の中でも随分尽くされました。シビック・プライドの観点からも、「連携の道の駅構想」は市民の自負や愛着の種を蒔くチャンスであり、継続の中でその芽を育ていけるでしょう。

まさに今、一番必要とされているのは周南市民のアイデンティティに他なりません。市民全体が共有できうる地域価値がなかなか見出せない一因に、平成15年の広域行政の合併以来、この市全体のアイデンティティが再構築できていない事がまずあげられるでしょう。

特に都市部と山間部との市民共有の意識の乖離もあり、地域間の連携の広がりのダイナミックな展開が生み出されていない事が地域ブランド(価値)を生み出せない大きな要因だと思われます。

これらのことをふまえて、昨暮に地域ブランド研究会から、全市的な連携、それも多様で多彩な連携軸を組み合わせた「共生・競創・協働のワクワクステーション」という理念を柱にした「道の駅」構想が「道の駅推進室」へ提言が出されました。

具体的に全市をどういった連携軸でつないでクロスオーバーさせるか、大きな課題ですが、今、周南市民が前向きに取り組むチャンスだと感じます。(ヒシヒシと感じます。こんな道の駅にしたいと共感される方はぜひ研究会にご参加ください。連絡をお待ちしております)

■「周南人」としての誇りと愛着を取り戻すために・・・・・・

主人公は周南の人間たちなのです。「周南人として集え、周南人としてのこだわりを認め合い、周南人としてのモノづくりができる場としての道の駅」を市内外に発信する事で、旧行政区で培われていた各地域のコミュニティ活動と地域資源の活用をさらに触発し、連携の絆を深めることにより、全市的な共有資源としてダイナミックに飛躍させる場としての「道の駅」を生み出す事ができれば、これからの時代を乗り越えていく市民の元気創出の一翼を担えるものと確信します。

幕末の長州藩の藩論をまとめるにも、多くの長州人や志士たちが奔走しました。成し難いことでしたが、それをなし得た後の連携の生み出したパワーのすごさは歴史が証明しています。

「誰のための、何を生み出すための道の駅」か? その主語に据えるべき言葉は「周南人」という言葉以外には見当たりません。

【関連ログ】

周南デザイン最終稿「新たなる道標」

周南デザイン4〝周南アイデンティティを生み出す「道の駅」を創ろう!〟

周南デザイン3〝シビック プライド in 周南?〟

周南デザイン2〝イメージとスペース〟

周南デザイン1〝プライドとブランド