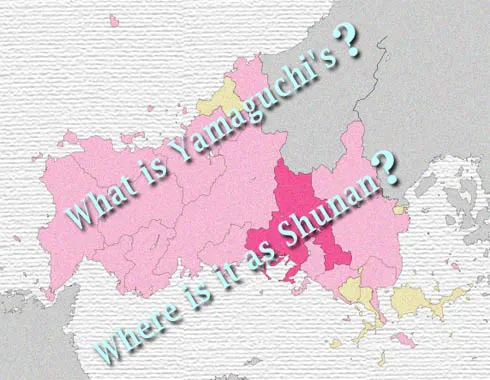

「周南市西部道の駅」が地域にとってどうあるべきかを「周南デザイン」という観点から、いろいろと想いを巡らせてもう足掛け3年になりました。イメージ的にはほぼ完成図が描けたのかなと自分勝手に思い込んでおります。市当局の方向もコンセプト的に近しくなってきたようです。後は、誰がこの高いハードルを着実に超えつつ、数多の周南人を引っ張ってくれるのか、「人間力」の登場が課題になってきます。この「人間力」とて、一人相撲ではなく、連携パワーと相乗して更に大きな回転力を生み出していくものと思います。大勢の人に持ち上げられた、それこそ「ワッショイ!周南」です。

というところで、このシリーズは今回を持ちましてとりあえず区切りを付けたいと思います。これよりは、描いた「連携の道の駅」の実現に向けての実作業となってきました。私個人としましては、この2年間に出来る限りの情報を収集して、開業時に必要な、そしてそれ以降にも活動の基盤ととなるようなデータベースをこの2年間に構築するようなことが出来ればと考えています。何ぶん一人では限りがありますし力が出ません。是非とも各分野の諸氏の連携を仰いで、その旨のグループなり、ネットワークを作っていきたいと考えております。山口デザインセンターでの研究会でも提案しようと考えていますが、ぜひとも多くの人のご協力をいただければ仕合せます。(コメント欄にでも書き込んで下さい)

(3月中には具体的な方向が浮かび上がってくると思います)

■周南ツーリズム~最終稿にあたって~

2年前のパブリックコメントでは、ツーリズムの切口からの提案でしたが、今回の〆もツーリズムの観点で締めたいと思います。2年前と比べ市や県をはじめ、地域のグリーンツーリズムも活発に動き始めています。

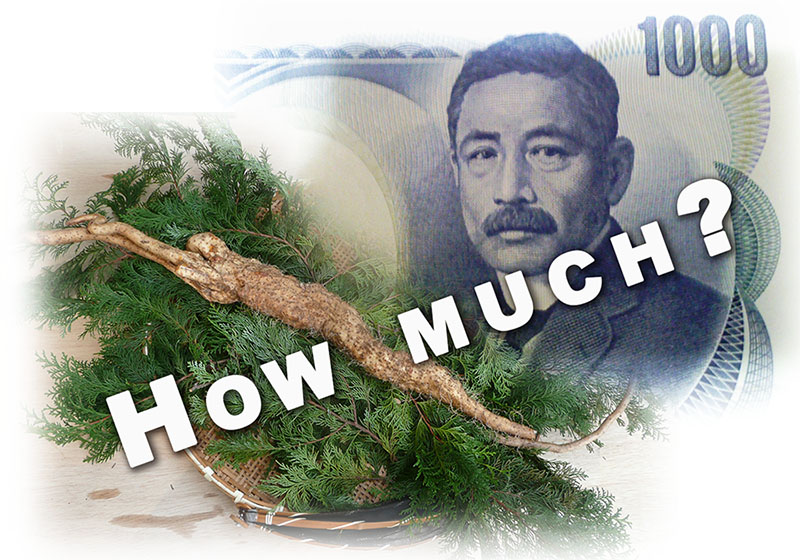

昨年は「地旅博覧会 in やまぐち」が県内各地で開催され、11月には湯野地区で「とろろ蕎麦グルメ」と「山芋掘り体験」をセットにしたモデルコースが設定され、モニターツアーが実施されました。直に土にふれ合い、その恵みを美味しくいただた参加者の多くより感動の便りをいただきました。数年前から私たちが再三提案していたイベントですが、地元における地域資源への理解も深まって、やっと日の目を見ることになりました。

〈おいでませ山口たび倶楽部のサイトにて、本ツアーを募集しています(3月末迄)〉

周南起点のツアーは他に、「ドラマチック周南コンビナート夜景観光」「ドラマチック工場夜景バスツアー」の2コースがエントリーされています。民間の夜景クルーズもありますが、コンビナートの産業ツーリズム価値はまだまだ、こんな形ではもったいないモノですし、コンビナート以外にも周南市の各地にはツーリズム資源が山と眠っております。

古いマス的な観光ビジョンに縛られずに、身の回りから洗い出す作業が求められています。山口における地旅ブームの起点ともなったと言われる岩国市の市民グループ「地旅の会」では、とっくに廃れていた市内の八十八霊場巡りの復元から始まったと聞きます。

「朝の散歩会」がツアーサークルに変身した。ウィンドウショッピングや防災実習がツアー化された等など、個人志向や生活様式の多様化・多彩化の中で、いまやツーリズムは日夜、様変わりを続けています。このような行動様式・モチベーションを連携よく拾い上げて、迅速にサービス化・商品化するシステムがツーリズムには一層要求されています。

海の幸あり山の幸あり、巨大プラントあり棚田あり、何でもありの「周南」は実はツーリズムの宝庫なのです。そのお宝に光を与え得なかった(光を観ることができなかった)のは、人の意識・生活の変化や社会の指向をよく見定めて、そのニーズに応えるものを提供できていなかった(デリバリー力の欠如を含めて)その事に尽きます。

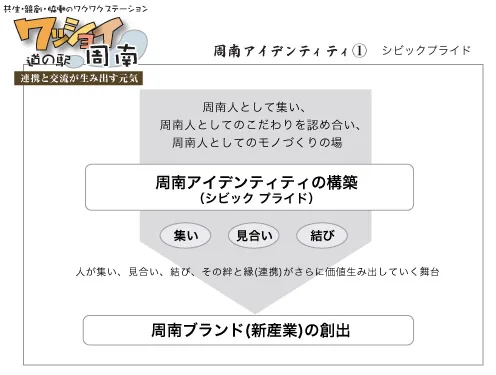

グランドデザインを描くことができなかった行政の責任もあるでしょうが、大企業におんぶにだっこの市民意識の危機感の無さも反省すべきところです。市町合併後、地域意識も少しずつ変化はあるものの、市全体の将来を見通すデザインを支えるべきシビック・プライドが芽吹くまでに到っておりません。これはツーリズムにとどまらず地域ブランド全般にわたる課題です。

誇りをもって我が地域を見直すためには、まずは、ささやかな身の回りのアクションを拾い上げるところから始めるのが一番。

「ウォーキングしながら棚田を眺めたい」「山に登って湯につかる」「子供と遊びながらモノをつくる」「美味しいもの食べ、人と出会う」そんな積み重ねから、さまざまなニーズを拾い上げて、フォームを捻り出して、的確にデリバリする。連携の枠組みにはめ込むことが出来るようになれば、あとは自然に走り出してくれるでしょう。

連携が生み出す周南ツーリズム「しあわせます周南」こそ、特産物と肩を並べて「道の駅」の花形スターになるだろうと大いに想定していますし、コレクションしていきたいものです。

新たなる周南の道標「フューチャーセンター」

徳山駅周辺整備、市庁舎の建設、スポーツ公園整備など、進行しつつあるプロジェクト計画をみても、前世紀的な箱もの発想がまだまだこびりついているようです。ソフト的な創意工夫を積み上げれば、物量に頼らない活性地域の形成は十分に可能というか、これからの時代はそうあるべきです。市民の想いやニーズが一体何処にあるのか、何を目指しているのか、また、そういうものを提出して、集約していく場が何処にあるのか。そういう場が育まれることが望まれています。そして、その場こそ新しい周南の躍動の一つの起点となるでしょう。

米百俵ではないですが、今こそ稔りある将来を見越したビジョンを示せるフューチャーセンターの設置が急がれます。この道標こそ身近な足下にたたずんでいることを見逃してはなりません。是非とも「周南連携の道の駅・ワッショイ!」の中に設けられることを切望します。

しとどに濡れてこれは道しるべの石 山頭火

【関連ログ】

周南デザイン最終稿「新たなる道標」

周南デザイン4〝周南アイデンティティを生み出す「道の駅」を創ろう!〟

周南デザイン3〝シビック プライド in 周南?〟

周南デザイン2〝イメージとスペース〟

周南デザイン1〝プライドとブランド