●遊歩のススメ

●あてのない行乞流転の歩き「種田山頭火」

●どこまでも散歩大好き「中原中也」

●謎めいた大歩行「アルチュール・ランボオ」

●覚悟のバックパッカー「松尾芭蕉」

●傑出したご長寿百歳遊歩「葛飾北斎」

●バイブル遊歩大全「コリン・フレッチャー」

●孤高の人を追って・・・「加藤文太郎」

バックパッカー、ハイカー、ウォーカーなど既に〝遊歩〟の世界に足を踏み入れておられる方には、周知のことばかりで恐縮します。まだまだ〝歩き〟の秘められた素晴しさにお気付きではない方にこそ一読して、自己表出、自己のルーツ探索に〝遊歩〟をご活用いただきたいと思います。もちろん健康増進、心身共のデトックスにもアクティビティとしてもオススメです。

★北斎の前半生の足跡は、前回の読本14(前編)にてご紹介しましたので、ぜひそちらからお読みください。

七十路を越してからも一波乱、二波乱、元気な北斎先生は、まだまだ大波小波の絵師としての荒海を突き進んでいきます。山でいえば目の前の峰を登り切れば、いよいよ最後のピークに至ると思いきや、なんと登頂した先には、まだまだ高い山々が目の前にいくつも聳え立っている!そんな長大な山脈を縦走しているかのような生涯です。

還暦を超え、定年を迎える頃に〝そろそろ人生もリタイアか〟というような意識がよぎり、実際の暮らしぶりでも輝きを失っていく方々が多いと聞きます。そういう私においても、70歳を過ぎて、職を失い、行く場所を見失った時には「ついに黄昏か、俺の人生もこんなもんか」と体力ともども気力も落ち込み、「どうやって人生をフェードアウトさせていくものか」などと、すっかり後ろ向きの〝ルート〟を迷走するようになりました。

然し乍ら、このブログを立ちあげ、これまでの遊歩の足跡をたどり直し、先人たちの〝歩き〟が如何なるものであったかを見つめ直す作業を通して、じわじわと元気を取り戻すことができ、かろうじて向かうべきルートに復帰できるようヨタヨタながらも前を向けるようになりました。

それに比べれ、画業一筋に前へ前へと歩みつづける北斎、七十路からもさらにどんどんと足元に花を咲さかせていきます。この〝歩きっぷり〟何たる滔々としたものでしょうか。何たる揚々さでしょうか。海や山や滝を訪ねて歩いてスケッチしている御仁の骨太の遊歩を想像しているだけで、こちらが励まされます。おこがましい限りですが、私の粗末な人生を重ね合わせ「私だってやれるじゃないか? ようし、やってやろうじゃないか」と前を向く元気をいただくことができます。〝今!踏み出している一歩にしっかり自分を乗せる〟という遊歩の基本スタンスを再び思い知らされる有様です。

天保2年(1831年)還暦を越えた北斎は、ここから風景画、絵本、団扇絵、版画から肉筆画まで多様な創作活動に精をだし、この頃にも驚くほどの数の作品を描き上げています。西洋画法や中国画法への関心も衰えてはいません。「鶏を描かせたら若冲の右に出る者はいない」という伊藤若冲のファンすら唸らせる軍鶏図も手掛けて、その画力を示しています。

また、下図の「武士の乗馬」「驟雨」といった1924〜26年(60歳代半ば)あたりの作品には、平面的な浮世絵とは一線を画した、まるで油絵のような実験的な作品が数多くあります。北斎のイメージをガラリと変えるものです。

署名はありませんが、旧来は北斎作とされていたようですが、近年の専門家からは〝北斎工房〟という表記で紹介されるようになり、娘のお栄さん(葛飾応為)との共作だろうとの位置付になっています。このお栄さんの絵画センスもずば抜けています。精緻に計算された光と陰、そのコントラストの絶妙さは〝江戸のレンブラント〟と言われています。

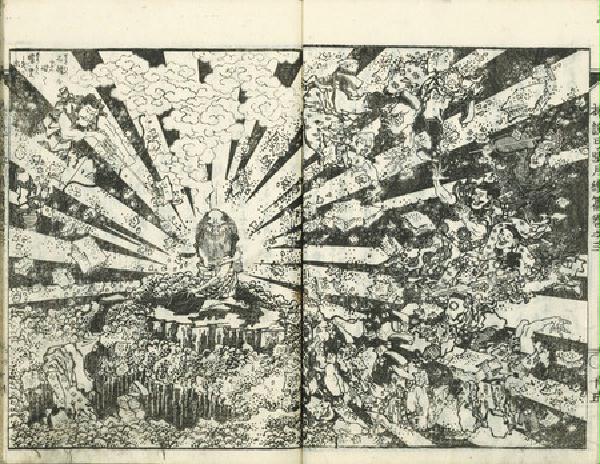

そして、70歳代に突入した北斎は、葛飾北斎という号を捨て(誰かに譲った?)為一と名を変え、満を持したかのように版画による浮世絵の出版に力を注ぎます。この頃には、プロデューサーとしても自ら温めていた企画を打ち出したのでしょうか、それともファンや版元からの強い期待が後押ししたのでしょうか、次々とプロジェクトが立ち上がってきます。

「百物語シリーズ」(号は為一)(71歳〜72歳)

「冨嶽三十六景」 36画プラス10図(号は為一)(70歳〜73歳)

「千絵の海」は、全10図の名所絵揃物(号は為一)(74歳頃)

「富嶽百景」絵本 初編・第二篇・第三篇(号は卍)

「諸国瀧廻りシリーズ」8図(72歳〜76歳)

「諸国名橋奇覧」全11図(号は為一)(72歳〜73歳)

「勝景奇覧シリーズ」全11図(号は卍)

さすがに妖怪・お化けの『百物語』シリーズ、北斎の思惑は外れたようです。一般受けしなかったようで(予定は100枚ほど描きたかった?)企画倒れとなり、5枚目あたりで打ち切られたようです。しかしながら、『冨嶽三十六景』は、当時から江戸を中心に、富士山を聖地とした〝富士講〟が広まっていた社会事情と相まって、爆発的なヒットとなります。36画から10画追加され、最終的には四十六景まで伸ばしました。日々の暮らしの中で、富士山の登拝、浅間神社や富士八海の巡礼を思い巡らしている江戸っ子たちへ、その周辺の旅情を交える格好のイメージを提供しています。

歌麿をはじめ、かつてのライバルたちへのリベンジの思いもあったのか、この時期、版画への傾倒は圧倒的なものがあります。(そんな野心はあったか、どうか?)然し乍ら、一連のプロジェクトを成し遂げた七十路の北斎は、見事に「美人画」「役者絵」と並んで「浮世絵・風景画」のジャンルを確立させ、後の歌川広重らにその行く先を託します。

『富嶽三十六景』制作時は、葛飾北斎の画号でなく、為一(いいつ)を使っています。さすがに出版元は、売れっ子の〝北斎〟というネームバリュが消えてしまうのは困ったのでしょう。為一の前に〝北斎改メ〟とか〝前北斎〟とか付け加えさせています。このコロコロと名前を変える(改名30回)北斎の習癖、これにも「お金に困ったから、名前を売った」とかいう馬鹿げた貧乏伝説を持ち出す輩がおられますが、それは前編の〝春画〟のときにも書いたように北斎には数多くのファン、パトロンがいましたので、金銭的には困るようなことはないものと思います。つまらぬこじ付け話でしょう。

そんなことより北斎には元々、名前そのものに執着がない、名を挙げ、それで一派を押し上げようという名誉欲もない(もちろん金銭欲もない)。ただただ面白い画を描きたい、それが北斎の本性で、名前は二の次です。気分転換や何かの折に改名したり、画号を弟子たちに譲ったりしただけなのでしょう。

お上(幕府)の圧力もあっていろいろと制約があったのでしょうが、そんな名前・落款にこだわるよりは、自己韜晦というか、逆に、匿名的であろうとしていた風にも感じます。私は、どこか匿名画家・バンクシー的な部分を北斎に感じてしまいます。(もしかしたら写楽=北斎 もあり得る?)庶民の鬱憤や嘆きをどこかで代弁してやろうする気質があって、ついつい行いや画にそれが現れるのでしょう。春画はその代表でしょうし、絵本や挿絵の中にもそういう風刺やアイロニーと見て取れるものが多くあります。『富嶽三十六景』の中にも、わざと遠近感を狂わしたり、おかしなフォルムの人物を描いたり、意味不明な構図を配置したりしたものがあって、これが一体何を示唆するものなのか、ダビンチコードならぬ北斎コードとして、詳しく考察しているサイトもあります。

江戸も後期なると、一般庶民の文化成熟度は半端じゃありません。北斎が偉大というより、北斎らを押し上げた江戸庶民のふところの深さというか、目の肥えた感性に注目すべきだと思います。

室町の能阿弥・紹鴎から戦国時代の利休・織部・光悦をへて江戸時代の友禅・政信・北斎へとつながるデザイナー系譜が指摘されることがありますが、あの斬新なポップな感覚の織部〝へうげもの〟ですら、まだまだ武家階級、豪商たちの文化で止まってしまいました。短歌が連歌、俳諧、俳句、狂歌・川柳として町民階級に浸透したように、北斎の時代には、武家屋敷、神社仏閣の襖や床の間で〝幽玄深奥〟や〝侘び寂び〟または〝豪華絢爛〟の内に押し込められていた山・川・滝・海、草木などの自然や人物の風情は、絵本や挿絵、浮世絵という大衆メディアによって解き放たれ、庶民が共感できる日常的な〝ビジュアル〟として蘇っていました。

特に、版画という大量プリントの浮世絵は、こういった文化的土壌の中で爆発的なパワーを発揮しました。江戸っ子たちの赤裸々な生きる力や喜びを共感し合うポップなアートとして、大衆文化として輝くことになります。後に、これは、日本にとどまらず世界中の美術史を塗りかえることとなります。

『この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人』(ライフ誌╱米国)

ガリレオ・ガリレイやコペルニクス(科学)、ナポレオンやヒトラー(政治)に混じって、芸術部門、クラシックではベートーヴェンとモンテヴェルディの2名。(バッハやモーツァルトはランク外)文学ではシェイクスピアとダンテ、トルストイの3名。そして、美術からダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、ピカソ、范寛につづいて北斎の6名。日本人としては唯一ランクインです。近代日本を除いて長い間、世界に背を向けていた日本ですから、0名でもおかしくはないのですが、そこへ堂々とランクインしたのがあの画狂・葛飾北斎です。私も一瞬「日本から選出0名はマズいという編集者の忖度かな?」かとも思いましたが、ヨーロッパの美術事情から切り取って眺めてみますと、北斎らの浮世絵が、当時の芸術家たちにどれだけの影響を与えたものかよく理解できます。

江戸でポップアートの浮世絵が隆盛をきわめていた頃、西欧、特にフランスでは、古代ギリシアにおいて完成された「理想の美」を規範とするアカデミズム絵画からいかに脱却していくか、多くの画家や彫刻家がもがいていた時代です。歴史画や神話画が高貴なジャンルとされたのに対し、肖像画や風景画は低俗なジャンルとされ、構図や色彩づかいにも多くの制約があって、自由に感じたままを描くことができない時代でした。そんな時にやってきたのが、北斎らの浮世絵です。多くの画家たちが驚いたのも無理はありません。驚きを超えた衝撃(カルチャーショック)となりました。

「ええ?こんな構図!ありなの?」

「こんな色使い許されるの?」

「こんなポーズ? こんなフォルム?」

「山や海・波だけで絵になっちゃうの?」

北斎→『そうよ!好きに描いちゃえば!』

この異国からのメッセージに、欧米の若いアーティストたちは目から鱗をぽろぽろと落としていきます。モネ、ロートレック、ドガ、ゴッホ、ゴーギャンなど列挙すればキリがありません。音楽など美術以外にも及ぶ広範囲に影響を与えました。彼らはこぞって、浮世絵そのものを模写したり、力強い色彩を真似てみたり、斬新な構図を応用したりしました。(このあたりは〝ジャポニズム〟で検索していただければ・・・)旧来の因習的な技法を打ち破って、王室や貴族、教会の抑圧から解放された自由な絵画の進むべき道の一つを〝浮世絵〟が示したことは瞠目すべき歴史的出来事でした。

「山でも海でも、人でも暮らしでも、目の前にあるものを生き生きと自由に、思ったように描けば良い」

今考えれば、まるで〝コロンブスの卵〟のようなごく当たり前の〝答え〟でした。

西洋では長い間、バロックやロココ、新古典主義という様式の中に囚われており、そこからの出口を求めていましたが、日本からやってきた大衆アート・浮世絵が、起爆剤の一つとなり、欧米の絵画や工芸デザイン界の暗雲を取り払い、新しい世界を押し広げることになりました。

その代表格として〝HOKUSAI〟という名が世界に轟きわたりましたが、その波紋は、実は現在に至るまで息づいているのです。これらの浮世絵から取り入れられた構図・形状と色彩構成は、現代アートにおける抽象表現の成立要素のひとつと考えられています。それはルイ・ヴィトンの「ダミエ」、キャンバスや「モノグラム」をよく見直してみればお分かりになると思います。ポップアートの旗手アンディ・ウォーホルなどにも北斎の足跡を見ることができます。(〝健全さ〟は北斎の足元にも及んでいないが・・・)

75才で上梓した「富嶽百景」の巻末で、北斉は今までを振り返り、「七十年前画く所は実に取るに足ものなし」と己の力の未熟さを述懐します。そして、これからが本当の画業を極める勝負にしようと、画号を〝画狂老人卍〟と改め、大衆に向かってふるってきた筆を、絵師としての世界、己の裡へと向けていきます。怒涛のような七十路を踏み分け、力強く乗り越えた北斎は、八十路を迎え、版画から離れ、精緻をきわめた肉筆画へとシフトしていきます。

「西瓜図」もミステリアスな画です。これは、古式ゆかしき〝乞巧奠(七夕の儀式)〟を暗示しているという不思議な情景の肉筆画です。ちなみに所蔵は宮内庁となっており、光格上皇に愛された画ともいわれます。皇室までファンにしたとは、さすがに北斎は凄いですね!なぜ西瓜の皮を干してるの?包丁って?この画の奥深い謎、北斎コードを解きたい人はこちらのサイトへ。

「生首図」は1842年(82歳)の作ですが、この年には、かつて一緒に仕事をした戯作者の柳亭種彦が、幕府のお咎めが原因で死没しています。映画「HOKUSAI」では、この首を種彦とリンクさせて、信州・小布施への旅立のタイミングとして描いていますが、史実でははっきりしていません。絵のバックの柄杓などの小道具に何か北斎独自のメッセージを込めているのかもしれません。(きっとそうでしょう。調べてみたい)また、西洋画のデッサンを意識したものだという説もありますが、おどけた妖怪やお化けの「百物語」と違って、この生首のリアルさには何がしか秘められた思いがこもっているようにも感じます。

北斎の地元(東京・墨田区)の牛嶋神社に奉納された絵馬「須佐之男命厄神退治之図」は左右3メートル弱の最大級の肉筆画。描かれた化け物は、梅毒や疫病など、さまざまな病気や凶事を起こす厄神たち十五体。現代ならば新型コロナ(COVID-19)の厄神も描き足して、須佐之男命に退治してほしいものです。

天保13年(1842年 83歳) 秋、弟子である高井鴻山の招きで、信州・小布施を初めて訪ねます。この時、鴻山は、自宅にアトリエ・碧漪軒(へきいけん)を建てて、膨大な画材・絵具を用意し、祭屋台の天井画を依頼します。(小布施の北斎館HPを参照ください)

北斎は68歳頃に中風(脳卒中)で一度倒れています。この時も挫けることなく持ち前のプラス思考と対応力で自ら薬をつくり、治したと伝わっていますが、幾ばくかは手足に後遺症が残っていたはずです。「江戸時代の人は驚異的な健脚だった」と言いますが、それでも80歳を超えて、往復500kmを四たび旅した北斎に、心底から敬服するところです。整備された東海道の街道に比べ、信濃の山路には芭蕉の奥州路(奥の細道)のような厳しさがあったと思われます。

1844年(84歳)東町祭屋台の天井画(鳳凰と龍図)

1845年(85歳)上町祭屋台の天井画・怒涛図を描き始める。

1846年(86歳)怒涛図(男浪と女浪)が完成。

1847年(87歳)岩松院の天井画(八方睨み鳳凰)を描き上げる。

男浪・女波の怒涛図は、「おしおくりはとうつうせん」から「神奈川沖波浦」などに描かれた〝波技法〟の集大成のようです。この画では大自然にあしらわれる人間の営み(船)も、それらを静かに見守っていた〝神〟としての富士も描かれてはいません。一つ一つに無量のエネルギーを秘めた鉤型の指のような波頭が、只々無数に描かれているだけです。しかし、この画をじっと眺めていると、これが自然だよな!これが世界だよな!これが生命力だよな!という北斎の元気な声が、叫ぶようにガンガンと響き渡ってきます。

「八方睨み鳳凰」のなんたる迫力、なんたる色彩!これが90歳を前にした老絵師が描く画なのか!どこにこれほどのエネルギーを秘めているのか、どこからこの生命力が湧き上がってくるのか。にわか北斎ファンの私には、適切な答えを見いだすことができません。

「雪中鴉図」1847年(87歳)

「着衣鬼図」1848年(88歳)

「雲龍図」1849年(89歳)

「富士越龍図」1849年(89歳)最絶筆の肉筆画、天に昇る龍は北斎自身だとも言われている。

1849年4月(89歳)江戸・浅草聖天町にて没する。

死の直前、北斎は、「天、我をして五年の命を保たしめば、真正の画工となるを得べし」と嘆いたといわれます。辞世の句は、

「ひと魂でゆく気散じや夏の原」

死んだ後は人魂となって夏の草原をのびのびと飛んでゆくぞ!と詠んでいますが、私にとっては、飛んでいる北斎よりは、わっせわっせと草を分けながら、強い足取りであの世を歩いている北斎のイメージが浮かんできます。

すっかりと北斎の世界に入り込んでしまって、本題の〝ご長寿百歳遊歩〟の話から離れてしまいました。絵本「富嶽百景」の跋文の続きにこうあります。「七十三才にしてようやくデッサンができるようになった」「八十歳ではますます成長し、九十歳で絵の奥意を極め、百歳で神妙の域に到達し、百十歳にしては一点一格が生きているようになるだろう」と長寿の君子に向けて宣言します。

つまり、百十歳までいけば「生きるが如く描く」ことができるのだという最終目標を立てて、ひたすら前を向いて歩き続けました。この足腰の据わったブレない歩きは、はやり無類の好奇心、たくましい探求心、しなやかな対応力、はてしない向上心に支えられていたものと思います。目標の百十歳には届きませんでしたが、北斎においては〝人生100年時代〟の人生プランを見事に成就させたといって良いでしょう。そして、私たちにも大いなる勇気を与えてくれる北斎の人生でした。

画に師なし

波乱を描かんと欲すれば紅海に見

草木を描かんと欲すれば山野に見る

人物鳥獣左右其師に遭ふ

と北斎は語っていますが、確かにそのような心構えで、この世の森羅万象を描き尽くそうと、自然の全てを〝師〟として山野を歩き回っていたことは間違いないでしょう。「幸せは〝歩き〟の距離に比例する」ではありませんが、膨大な歩きの量に比して、幾千万のモチーフとの出会いがあった筈です。その偶然の出会いを生みつづけた〝歩きの力〟こそ北斎の活力〝生命力〟そのものであったように思います。そして見逃してはいけないのは、北斎の豊かな遊び心です。

山歩きのサークルで私が編集していた〝遊歩の手引〟に「山へいけば必ず自然があるとはかぎらない。しなやかな〝遊び心〟がないと自然とは出会えない」という趣旨の記事を書いていたことをあらためて思い起こしました。〝偶然の出会い〟を〝セレンディピティ〟といいます。最近では人との出会いによって、新たな交流を生む場面でよく使われますが、広い意味では「予想外のものを発見して、幸運をつかみ取ること」という意味合いでしょう。細菌学者のルイ・パスツールの次の言葉は大いに了解できます。

「観察の領域において、偶然は〝構えのある心〟にしか恵まれない」

そうなんですね。山野を歩き回るときも、旺盛な〝遊び心〟がないことには〝偶然な出会い〟に恵まれないのです。ぜひ、心や気分をオープンにして自然との出会いを楽しみましょう。遊歩の最中に出会った数々の刺激を、身体の隅々まで躍動させて、我が活力としましょう。〝遊び心〟こそ抗老化における最大の武器なのです。六十歳代であれ。七十歳代であれ、今、この目の前から人生が始まっていくのです。みなさん!〝遊なる心をもって、いつまでも歩きましょう!〟

最後に、もう一度「怒涛図・女波」をよく観てみましょう。

すっかり老境の域に入った北斎は、晩年には枯れたような画を描いていますが、そんな北斎でもまだまだ茶目っ気や、悪戯っぽい〝遊び心〟は失ってはいません。この怒涛図の中に〝北斎コード〟が隠れていました。なんと女波の枠柄に何やら寂しげな〝謎のキューピッド〟が描かれていたのです。いや、これがキューピッドであれば、ハートを狙う弓矢が見あたりません。すると〝天使(エンジェル)〟なのでしょうか? そうであれば、キリシタン禁制の時代、大きなお咎めを受けることになります。北斎はどんな思惑があって、何ゆえこのようなカットを書き加えたのでしょうか?・・・いろんな考察がされています。興味のある方は〝北斎・キューピッド〟で検索してくださいませ。(画の左下の枠柄をズームアップしてください)

NEXT ▶︎︎読本16:遊歩のエマージェンシー(事故・遭難・道迷い)

BACK◀︎ 読本14:葛飾北斎にみる傑出した〝ご長寿百歳遊歩〟(前編)

今回は、数々のエピソードや謎に彩られた葛飾北斎の〝歩き〟を取り上げてみます。この御仁、数え歳90歳にて生涯を閉じるまで制作意欲は衰えることなく、晩年の号(画狂老人)そのもののように滔々と筆を走らせ続け、名にし負う多くの作品を後世に残しました。これらの画の素晴らしさを今一度味わいながら、健康長寿を支えた北斎の〝遊歩〟のあとを辿ってみようと思います。

本ブログ〝文人たちにみる遊歩〟でも登紹介いたしました松尾芭蕉・種田山頭火・中原中也・アルチュール ランボオたち文人らもよく歩きましたが、この画人・北斎の〝歩き〟にも目を見張るものがあり、その健脚ぶりは半端なものではありません。特筆すべきはその〝遊歩年齢〟でしょう。

最晩年には、大作をいくつか描き上げた信州・小布施(長野県)のアトリエへ頻繁に足をはこんでいます。小布施まで片道60里といいますから、往復で500km弱、これを4度も旅したと伝わっていますから合計2000kmほど歩いたことになります。その時期、北斎は80歳から87歳あたりです。「人生50年」という江戸時代にして、その〝壮健な歩き〟〝健脚ぶり〟には作品の凄さ以上に、まずは驚く他ありません。

八の字のふんばり強し 夏の富士

信州から江戸に戻る旅路にあたって、こう口ずさんだと「北斎伝」(飯島虚心著)にあります。老いたれど足腰のふんばりは若い連中には負けないぞ・・・という北斎の元気さがみなぎっている川柳です。この仙人か天狗のような健脚ぶり・アンチエイジングぶりは、特に私を含め現代における高齢トレッカー・バックパッカーには、大いに目標になるとは思いませんか?〝90歳でヒマラヤ登頂〟をめざす御仁もおられますが、これは大掛かりな物量やヘリまで使用するショー的なイベントでしょうから、われら市井の〝遊歩〟とは少し異なる話のような気がします。しかしながら、私の凡庸な山歩きにおいても「一体、何歳まで端然と歩くことができるのだろうか?」という課題がいつも付きまとってきます。それを確かめるために歩いている側面もあって〝端然〟と〝悠然〟と歩く境地にすんなりと近づくことができません。

決して高い山だけが遊歩のステージではないのですが、3000m級への山に登る脚力・体力は残っているのだろうか・・・。いやいや、それどころか1500m級でも同行者に迷惑をかけずに歩けるのだろうか・・・。あれこれ懸念しながら、結局は近場の低い裏山を一人で遠慮がちに歩いている始末。コロナ禍とも関連して、最近の登山事情もこういう傾向らしく、遭難者の高齢化も当然ながら増えていると聞きます。

多くの山岳会や山歩きサークルでも、〝健康〟や〝エマージェンシー〟を含めて高齢者の登山のあり方をあれこれ模索されている思われますが、是非ともこの元気な北斎の〝歩く力〟を感じ取っていただくことで、強靭な〝遊歩〟を支えていたものは何なのか? その元気さの根底にあるのが一体何モノなのかを探り出すことができましたら、熟年世代における〝歩き〟への大きなヒントになるものと思います。

まずはこの御仁の略歴をみてみましょう。

1760年、宝暦10年10月生まれ。

4歳の時に養子に出されたり、貸本屋の丁稚や木版彫り師の見習いをやらされたというから、傍目からみれば、苦労の多い幼少期を過ごしたのかも知れません。しかし、本人にとってはこういう境遇であったことによって絵師になることを夢見て、天命であったように自然に絵画の世界に浸り込んでいくことになります。

18歳の時に勝川春章の門下となり、早くも翌年には、勝川春朗の号にて役者絵「瀬川菊之丞 正宗娘おれん」で浮世絵デビューを果たしています。それから15年ほど、役者絵を堅実に描きつづけています。その間に、蔦屋重三郎のプロデュースで喜多川歌麿などの浮世絵師が頭角を現してきます。歌麿の「美人大首絵」は江戸っ子たちの人気を博し大ブレイク。追って、北斎より若い勝川春英、歌川豊国、東洲斎写楽といった役者絵師たちの新しい才能が次々と出現してきます。その活躍と輝きを傍目に見ていた訳ですが、何がしらのトラブルを起こして、34歳の時に勝川派を破門されます。

彼の中に何やら一念発起があったのでしょうか。役者絵を捨てて、狂歌絵本や名所絵、摺物の挿絵などを手がけるようになります。その間に他派の狩野画法や中国絵画、西洋画法まで習得しようとしていたと伝わっています。これは、新たな境地へ向かうための飽くなきチャレンジだったのでしょうが、この広い振れ幅は、もともと彼が持ちえていた旺盛な好奇心がそうさせたようにも感じます。「新しい画を描きたい!」その為には従来の流派や因習にとらわれず、手当たり次第に触手をのばしてスキル・感性を磨いていたのでしょう。ここが絵師としての彷徨と模索の時代だったようです。

本年公開された映画「HOKUSAI」では、己の描くべき画は何たるかを求めて、若き北斎はあてども無い流浪の旅に身をおきます。ある日、行き倒れるようにしてたどり着いた砂浜で、眼前に広がる大海原の荒波と出会うのです。そして、これからの北斎の作品の中に往々に現れるあの無数のエネルギーを内包した大波のモチーフ(グレートウェーブ)の力強いイメージを発見するというシークエンスがありました。

若い頃の直接資料が少ないこともあって、この頃の北斎の足跡、クリエイターとしての葛藤や悶々とした思いなどは想像するしかありません。が、やはり新しい刺激や出会い、思いもよらないモチーフなどを求めて、方々を歩き回ったり、行く先の定まらない旅に明け暮れていた時期もあったのかもしれません。映画の中ではそのターニングポイントを象徴的な展開で描いたのでしょうが、晩年の〝前へ前へ〟というパワフル爺さんぶりを見ていると、このような〝己たる画〟の何かを求めるために、流浪の旅に身を置くようなひ弱な〝歩きぶり〟はあまり想像はできません。

芭蕉には「新しい俳諧の世界を切り開くために」という退路を絶った覚悟の〝歩き〟が必然でした。山頭火(私も同様)は、〝解くすべもない惑ひ〟を打ち払うために、やむなく己を放り出すような〝歩き〟に身をおきました。中也は感性のリズムを弾ませるために、ランボオは折り合いのつかない世の中から遁走するために〝途方もない大歩行〟を続けました。

しかし、北斎の生涯を通してその画を眺めていますと、そんな己の〝歯がゆさを埋めるようなロマンチックな歩き〟を行なったとは私にはどうも思えません。全く勝手な想像ですが、北斎の〝歩き〟とは、それに何かを託そう、何かを求めたというようなヤワな歩きではなく、もっとシンプルで骨太な歩きであったと思います。雑駁に言うならば〝単なる生活の歩き〟と言ってよいような類のものかもしれません。

「野ざらしを 心に風の しむ身かな」と、無常の身だからいつ旅の途中で死ぬかもしれない・・・などと芭蕉は詠んで、懸念をかかえながら一歩を繰り出しますが、80歳を越えた北斎は、前に紹介した「八の字のふんばり強し 夏の富士」と吐いて、どうだ元気だろうと気勢をあげ、峠道をドンドン登っていきます。「どうしようもないわたしが歩いている」などと弱音を溢しながら、とぼとぼ歩いている50歳手前でピンコロを願う山頭火などとは真逆、もう比べようもありません。

この足腰の強さが彼の画を支えていたのかも知れません。この頑丈な体幹に裏打ちされた、〝画を描くための手段に過ぎない歩き〟が多くのモチーフへと北斎を導いたのでしょう。

生涯の作品数は実に約3万点を超えるといいますから(ちなみに引越し93回、改名30回)、1日一点以上のペースで描き続けた計算です。本人自ら画狂老人というように根っからの絵描きです。葛飾北斎といえば、狭い長屋で描き潰しのゴミに埋もれるようにして、朝から晩まで筆を走らせている老人をついイメージしてしまいますが、それだけのものを描くためには、どれだけのモチーフの調達や情報が必要であったか。ロケーションも重ねていたでしょう、下絵をスケッチをするために方々へと足を向けました。映像資料・画像情報がほぼ無かった時代、その〝手立て〟のために歩き回った量はどれだけのものであったか想像に難くありません。

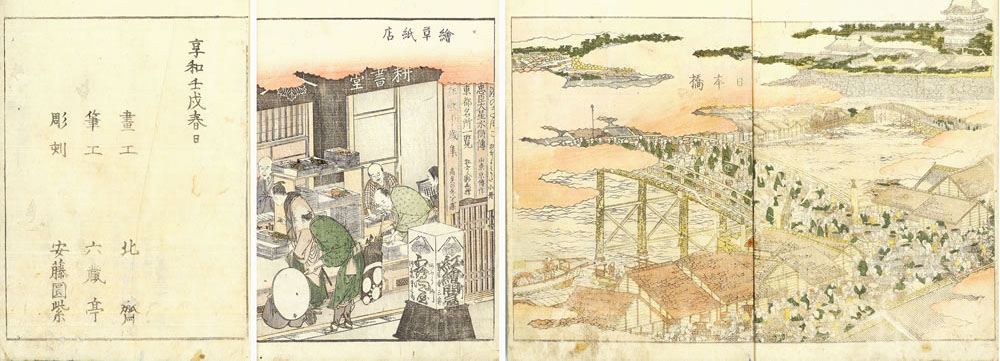

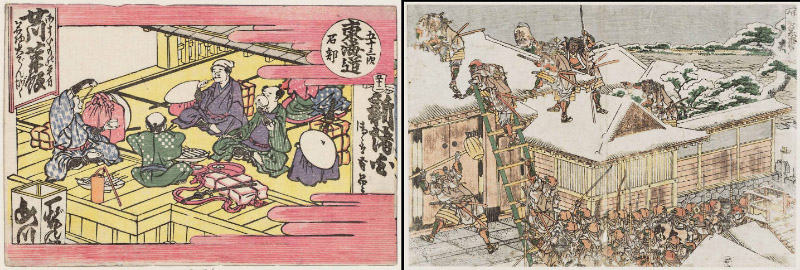

役者絵から離脱した北斎は、それから十数年間バリバリと仕事をこなしていきます。洒落本、黄表紙、狂歌本などの挿絵を描き、観光絵本『東都遊(あずまあそび)』『東海道五十三次』(42歳)『仮名手本忠臣蔵』(45歳頃)なども刊行。弟子や門人(アシスタント)なども増え、絵師としてそこそこの地位を築きはじめていたのでしょうが、まだまだ歌麿や写楽のように一世を風靡して〝ここに北斎あり!〟と名を轟かせるところまではいってはいません。ここらあたりで人生を終えていたら、平凡な浮世絵師としての歴史を刻んだだけでしょう。

・1804年(文化元年)浮世絵の大御所・歌麿が幕吏に捕縛されます。(手鎖50日)その2年後に死去。人気の写楽はいつの間にか姿を消しています。

・1805年(文化2年)北斎はこの頃になって「葛飾北斎」の号を用いるようになります。(45歳)

このあたりからです。徐々に、版元との折り合いや世の中との歯車が合いはじめたのでしょうか、北斎の北斎たる生き生きとした躍動がめくるめく表舞台へと立ち現れてきます。

・1807年〜1811年 曲亭馬琴の『椿説弓張月』(ちんせつ ゆみはりづき)の挿画(イラスト)を担当。(47歳〜51歳)

この「弓張月」スペクタクルなストーリーに加えて、度肝を抜くような奇抜な北斎挿絵に当時の庶民は新鮮なショックを受けたに違いないでしょう。評判が評判を呼び、(今でいう大バズりです)増版、そして続編もぞくぞくと刊行され、完結が4年後となる大ヒットとなりました。葛飾北斎の挿絵の迫力ある斬新さも、大衆受けする大きな要因になります。

この挿絵の生き生きとした躍動感をご覧あれ! 動き・迫力・表情、ストーリー性のある描写、POPな感覚、現代のコミックと比べても何の遜色もない。いや、これが〝ジャパンコミック〟の原型かと言ってもよいもので(古いルーツは鳥獣人物戯画)さらにこれを絵コンテだとして見てみるのも面白い。次場面に現れる挿絵との間をセルで埋めて繋げていったら動きのある〝アニメーション〟になってしまっても不思議では無い。もう、まどろこしい文章のストーリーもいらない程のドラマ性があります。そんなこともあったのか、次第に戯作者の曲亭馬琴もこのおせっかい過ぎる挿絵の迫力に閉口して、最後には決別してしまったとも伝わります。

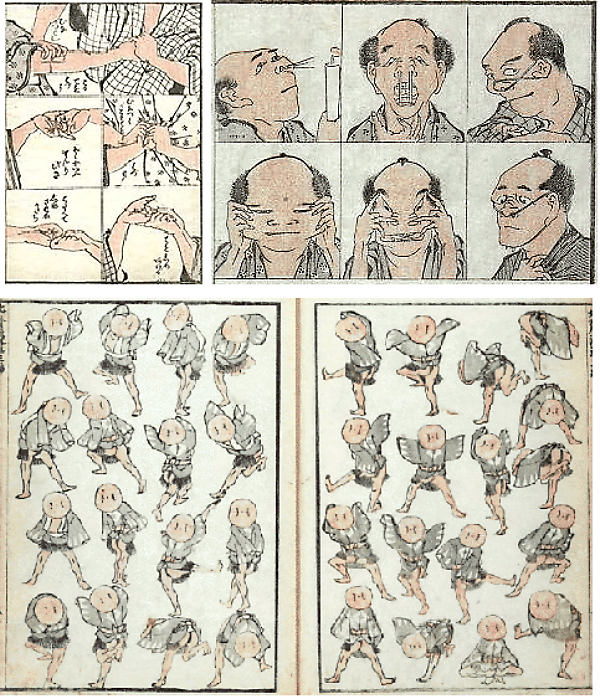

この読本のヒットのおかげもあって北斎の元に門人・弟子志願者が急増してきます。この漫画や絵を描きたいという人たちに向けてお手本としてのスケッチ集「北斎漫画」を提供します。(初版:54歳)

下の画は、人物のフォルム・手足の動き、表情あれこれ、動植物、風景、日常品、あげくは妖怪まで森羅万象数多くの素描をまとめたもので、ストーリーのあるコミック本でなく、純粋なお手本書、イラスト集というものです。後に浮世絵と共に、この「北斎漫画」もヨーロッパへ渡り、多くの西洋の芸術家たちにも多大な影響を与えることとなります。

1817年(文化14年)57歳 「北斎漫画」でイラストレーターとして全国に名を知らしめた北斎は、この漫画のプロモーションを兼ねて、本願寺名古屋別院の境内にて120畳大の「大だるま絵」を大観衆の前で描くというイベントを行い大反響を得ます。ここではもう完全に〝パフォーマー・HOKUSAI〟です。ただ画を描くだけでなく、「そうだ吊り上げていきながら描こうや」などとイベントの盛り上げ方にも腐心して、注目してくれる大衆や仲間と共感し合うことを心から楽しんでいます。北斎が役者のように動き回って大筆をふるっているパフォーマンスが目に浮かんできます。この絵は残念ながら戦災の空襲で焼失してしまいますが、2017年に、現在の本願寺僧侶たちが地域の有志や大学と協力してこれを再現したという記事がありました。再現作品はそのサイトでご参照ください。

北斎は好奇心の塊のような人だったのでしょう。そんな目で、街中や自然の中を歩き回って、人や草木、風景を見つめては頭の中に湧き上がる心象を必死にイメージ化にしようと筆を走らせます。その為に求道者のように一つの画法を極めようとする思いはさらさらなかったのでしょう。自身の跳ねるような心象を画紙の中に再生・再現できるなら、日本画法であれ、中国画法であれ、西洋画法であれ方法は問わない、あらゆるものに関心が向いています。

冒頭の画「おしをくりはとうつうせんのづ」(45歳頃)は、有名な富嶽三十六景のグレートウェーブの原型ともいわれる西洋画を意識した作品ですが、右上の画のタイトルをひらがなで横位置に書いています。これは、西洋画のサインを意識して、それらしくアルファベットように見せるためだったと言われています。その発想力も突飛ですが、常に人を驚かす、目を見張らせてやろうという意識がここにも垣間見えます。

「こういうセンスはどうですか?」「これは凄いでしょう?」と斬新なスタイルや色使いを提案して、目の肥えた江戸っ子や庶民を刺激的に挑発しているように思えます。これは全くデザイナーの仕事のようです。大衆にあるまだ目覚めていない感覚・感性をくすぐるようなものを示して、目覚めさせて一緒に共感してやろうとするものです。芸術家は独りよがりに作品やメッセージを創ろうとしますが、デザイナーは大衆に何かしらを届けるのが主な役目です。そういうデリバリーのパワーが最も求められるのですが、北斎にはこの力が充ち満ちていたと思われます。

50歳過ぎから10年間ほど春画も描いています。金銭に無頓着で生活に困り「貧乏から抜け出す為に」という逸話が伝わっていますが、弟子が200人もいたといわれる北斎、タニマチもわんさか居たでしょうし、こんな動機でポルノに手を出す訳はありません。大いなる好奇心と大衆文化への意欲的な参加だったと思います。猥らさも忘れるほどの艶やかさ、奇妙さで独特の味わいがあります。

やはりもって、北斎の足跡は長大です。まだまだ、折り返し地点の〝富嶽三十六景〟までたどり着けません。この後は次ページにて紹介したいと思いますので今しばらくお待ちくださいませ。現代人ですら還暦を過ぎたころから、人生に草臥れて、暮らしぶりに輝きを失っていく方々が多い中、かの御仁は、七十路を越してから絵師としの真骨頂をキラキラと発揮させていくのです。そのあたりは後編(執筆中)にて・・・。

【引用】

※例によって画像ならびに経歴などは各ウェブサイトより借用、年代等の正確性も自信がありません。お許しください。

「おしをくりはとうつうせんのづ」の拝借先は「“The Great Wave” 迫真の大波が生まれるまで」(ここでは構図や筆致の考察から名画が生まれた経緯を紹介しています)

※ちなみに〝おしをくり(押送)〟とは、江戸周辺で漁獲された鮮魚類を江戸へ輸送するために使用された「高速船」のことです。積荷の鮮度を保つために、江戸へ入る船舶を監視する浦賀番所で検査を受けずに通航できる特権が与えられていました。まあ、江戸っ子にとっては、船を操る人たちを〝現代でのトラック野郎〟〝冒険野郎〟のような感覚で、威勢の良い仕事をこなすお兄さんとして敬愛していたようです。この荒波も恐れぬ(波濤通船の)押送船はその性能を買われて、幕末には浦賀奉行所の警備船としても使用されたとのこと。黒船来航時にも警備に出動し、アメリカ艦の艦載カッターを上回る高速性能を発揮したとウキペディアで説明されています。さすが江戸っ子!やってくれますね・・・

NEXT ▶︎︎読本15:葛飾北斎にみる傑出した〝ご長寿百歳遊歩〟(後編)

BACK◀︎ 読本13:おくのほそ道にみる芭蕉の〝遊歩〟とは

1689年3月27日、45歳の松尾芭蕉は、江戸深川から奥州路(みちのく)を目指して旅に出ます。45歳といえば今の100歳時代ではまだまだ若造の部類ですが、当時はまだ人生50年の時代、もう晩年にさしかかっています。もう爺さんとも呼んでもよいような芭蕉が、出発にあたって「昨年はいろいろ旅をしてよく歩いたが、年が明けるともう心がウズウズしてたまらない。とにかく旅に出かけてみたい。みちのくを歩いてみたい」と、そぞろ神(なんとなく人の心を誘い動かす神)が身に取り憑いて心をかき乱し、モモヒキ(パンツ)の破れを繕って、笠(ハット)のヒモを付け替え、健脚のツボを刺激するお灸(温マッサージ)をするなど、ソワソワして何も手がつかない気分を披瀝しています。それで、結局は「ええい!家(芭蕉庵)も売ってしまえ!」と、三千里に及ぶ旅立ちの手配りをととのえていく様子を、興奮気味に「おくのほそ道」の序文に記しています。まるで遠足前日の小学生のようです。

俳句のことはよくわからない(俳諧と俳句の区別もできない)けれど、このウキウキ気分は平凡な現代人の私にもよ〜く理解できるところです。「あの沢をつめて峠へ・・・そこから彼方の峰々を眺め、この痩せ尾根をたどって・・・」とイメトレしながら、明日のトレッキングの準備にかかる。「これ要るかな? あれも欲しいな。でも重いしな〜」とパッキングに夢中になっている時の、何ともいえない充実感・高揚感、これは「わたしらと一緒やないか〜」こんな興奮が、レジェンドの俳聖にもあったと知って、とても身近な存在に感じてしまいます。もう〝俳諧の巨人〟などというよりは、バックパッカー・ロングトレッカー と呼んだ方が、彼人の〝歩き〟がすんなりと見えてくるような気がします。

有名ないつくかの俳句と芭蕉という名は小さな頃よりお馴染みでした。けれど、その俳句以上に、とてつもなく〝歩いた人〟というイメージが圧倒的に焼き付いていて、〝先人にみる遊歩〟においても真っ先にリストアップしました。しかしながら、六甲山をウロウロとさ迷うような私の不確かな歩きっぷりは、スマートな隙のない芭蕉の〝歩き〟よりは、「どうしようもないわたしが歩いている」と愚痴りながら行き当たりばったりの旅をする山頭火の情けない〝歩き〟に近しいこともあって、そちらの方へ傾注することとなっておりました。まあ、優等生よりは反面教師の方が共感しやすいということなのでしょう。そういうことでついつい〝バックパッカー芭蕉〟の出番が遅れておりました。

ついでに芭蕉と山頭火との歩きっぷりをもう少し比べてみますと、移動距離ではほぼ全国(北海道を除く)に足を伸ばした山頭火の方が、期間、時代や社会環境の差もありますが、思った以上に上回っています。しかしながら距離はともあれ〝歩き方〟の趣きは随分と異なります。試しに〝芭蕉 山頭火〟で比較検索してみると、ズバリ核心をついた記事がヒットしました。そこには「それは〝あて〟が有るか、無しかの違いだ」というご意見が。(文芸社ブログ)

『自らの意思と目的地を掲げ旅に出た西行と芭蕉に対して、山頭火や放哉は受け身も受け身、もはやそこへ行くしかないという場所に青息吐息で身を寄せ、何ごとからか逃げるようにその土地もあとにし、先細っていくようにまたどこかへ辿り着く……ということを繰り返したのです。「放浪」という語が、ある程度の見通しをもって進められる営み――とのニュアンスを含むとすれば、山頭火・放哉の旅はもっともっとあてどない「漂泊」と呼んでいいかもしれません』

確かにそうですね。〝漂泊〟と言い捨てられましたが、六甲山でオロオロしていた私の〝歩き〟も、全くその部類でしょう。〝解くすべもない惑ひ〟を打ち払うために、やむなく己を放り出すように歩き出す。そんな山頭火の〝歩き〟に反して、芭蕉の〝歩き〟には〝覚悟〟がありました。「おくのほそ道」に先立って「野ざらし紀行」では、

野ざらしを 心に風の しむ身かな

「無常の身だからいつ旅の途中で死ぬかもしれないが、新しい俳諧を切り開くために私は行く」というような、何ゆえに歩くのか、その覚悟が宣言されています。この辺りのスマートでストイックな歩き方が、だらしのない山頭火やおぼつかない私の〝歩き〟と違うところです。

芭蕉の奥州路ロングトレッキングは、無常に身を晒し、西行や能因法師ら敬愛する歌人達に心を重ね、〝みちのく歌枕〟を訪ね歩くプロジェクトです。それは(言葉遊び)ゲームのような俳諧をもっと文学的にイノベーションするのだ、という一大目的に裏打ちされています。旅立つ前には、深川の芭蕉庵を売り払います。帰る所がある旅ならば、それは流浪・放浪でなく単なる旅行になります。はっきりと退路を絶ち、旅を住まいとしながら、どこで朽ちても悔いはないことを自分と弟子たちに示します。

子供のような気分で旅の準備をしておりましたが、この三千里、半年にもわたる壮大な〝みちのくロントレ〟は、私らの2泊3日の週末山行とは二桁も三桁もスケールが違います。江戸前期では、白河の関を越えた向こうは、まだまだ異郷ともいえる不案内な地です。旅人も少なく、東海道のように旅行案内書があったり、旅籠や茶店が整備されているわけでもありません。峠道には野盗・山賊も出没してもおかしくありません。もうこれは〝大冒険〟というべきものでした。現実的にこのプロジェクトがどんな様子であったのか、芭蕉の紀行文だけでは見えない部分を、随行者の〝曽良〟の日記や後世の記録、他の膨大な資料と突き合わせながら、どんなルートであったのか、その場の景観や治安、関所や宿場の様子はどうだったのか、経費はどれだけかかったのか、などを詳しく検証した本(「芭蕉はどんな旅をしたのか」金森敦子著╱晶文社)があります。

それによりますと、まず、二人の歩いた距離はどれだけなのか?というところから話が始まります。当時のルートを特定して、そのルートが一体何里であったのか、その時代の藩の測量資料と照らし合わしながら、計算していった結果、143日間にわたる旅で、その距離は、424里(約1,665km)だろうと推察しています。143日の内、滞在していた日にちを差し引いて、実際に歩いた日は59日間、1日に約7.2里(約28km)を歩いていたことになります。ちなみに当時の東海道での成人男子は、1日に10里(約40km)というのが平均的なペースのようです。前年の山坂の多い「更科紀行」で芭蕉は、60里を5日(1日47km)で歩いています。やはり昔の人の歩行力・スピードは凄いですね。10kmほどのハイキングで、ふーふー顎をだす現代人とは比べ物になりません。

奥の細道での1日の距離(約28km)が少ないのは、ゆっくり歩いたというより、その程度でしか歩けなかったと考えるべきだったと著者も述べています。明瞭な地図もなく、旅籠の場所も不明で、雨ならばぬかるみ、宿を尋ねようにも住人すら少ない。道を案じることに時間を取られたのだろうと思います。また、芭蕉の〝歩き〟のスタイルをうかがえる記述もあります。悪路の少ない東海道を旅した時「只一日のねがひ二つのみ」と記したものがあります。これは宿と草鞋(わらじ)が一番に気にかかる、ということですが、特に草鞋にはうるさかったようで丹念に自分の足に合うものを選んだようです。まあ、トレッカーやバックパッカーもそうでしょう。シューズは真っ先に気を配るところですし、その日をゆっくり安らげるテントやシュラフは大切です。バックパッカーは全てを完結させる背中のバックを〝家〟と見立てて歩きます。(C・フレッチャーの遊歩大全)芭蕉の時代には、そうはいきませんので、必要最小限度のものを担いで旅に出たものと思います。あとは現地調達です。1日に3足が必要になる草鞋もいく先々で買い揃えていきます。

背に〝家〟こそ背負ってはいませんが、身一つで旅人たらんと一歩一歩しっかりと無常を踏みしめて歩いていきます。

芭蕉には〝笠〟をテーマにした句がよくあります。自身でも竹を裂いて笠を編んで〝笠づくりの翁〟と名乗ることもあったそうです。これは〝笠〟を最小の「庵」と考えていたのではないかという説があります。とても共感できる考えです。「風雨をふせぐ侘び住まいの〝芭蕉庵〟も旅の〝笠〟も同じだ」という思想は〝家〟を担いでウィルダネス(原生自然)を求め歩くバックパッカーの世界感・延いては人生感に通じているといってもいいでしょう。小さなテントやターフは〝笠〟なのです。〝笠〟の外側は無常極まりない自然の領域です。〝笠〟の内のちっぽけな場所だけが、己の生活領域・世界です。その外と内の交感が〝歩き〟の中で際立ってくるのでしょう。それこそが〝遊歩〟に他なりません。そして、ウィルダネスといえば、芭蕉にとっては、単なる荒野ではありませんでした。辺境・北の果てにあった数々の〝歌枕の世界〟に他なりません。それを追い求めて〝みちのく遊歩〟へと旅立ったのでした。

ここでNHK番組の「名著 ゲストコラム」で講師の長谷川櫂さんのお話がわかりやすいので紹介いたします。

古池や 蛙飛こむ 水のおと 芭蕉

貞享三年(1686年)に詠まれたこの句は、それまで他愛ない言葉遊びでしかなかった俳句にはじめて心の世界を開いた「蕉風開眼の句」でした。芭蕉はこの古池の句から死までの八年間、この句が開いた心の世界を自分の俳句でさまざまに展開し、門弟たちに広めてゆきます。それはじつに密度の濃い八年でした。

そのなかで古池の句の三年後に出かけたのが『おくのほそ道』の旅でした。芭蕉は歌枕の宝庫といわれた〝みちのく〟で心の世界を存分に展開しようとしたのでした。歌枕は現実に存在する名所旧跡とちがって、人間が想像力で創り出した架空の名所です。みちのくは辺境の地であったためにその宝庫だったのです。

詩歌に慣れないものにとっては分かりにくいですね、この架空の名所〝歌枕〟というのは。私もなかなかピンときませんでした。一般的には〝白河の関〟〝松島〟〝象潟〟など地名としての歌枕は先人たちのイメージの総称という観念上のものであり、実際の風景・景色ではないようです。芭蕉はその歌枕の実地を踏みしめ、古の歌人や武人のイメージと融和・共振しつつ、自分の感性を放とうとしたのでしょう。

都をば 霞と共に 立ちしかど 秋風ぞ吹く 白河の関

と能因法師が詠んだ〝白河の関〟は、平安の頃は辺境そのもので、そこを越えると異郷の世界でした。「都を春立ったが、ここではもう秋風が吹いている」という歌で、いかに遠く隔たった地にたどり着いたものかという感慨がよく表れています。そして、これよりさらに深く異世界に分け入っていくぞという決意を奮い起こさせる象徴的な場所だということも分かります。(700年の風雪で、リアルの白河の関は埋もれてしまい芭蕉らは実地を確認できなかった。落胆したのか?句は詠まれなかったようです)

この〝歌枕〟ひょっとすると、平易な私たちの登山やハイキングの中でもあてはまるかもしれません。例えば身近な六甲山では〝魚屋(ととや)道〟〝アイスロード〟〝徳川道〟などもその類のものと言えそうです。〝魚屋道〟は江戸時代から灘浜の漁港から有馬温泉へ鮮魚を届けるために、最高峰(931m)の脇を通る15kmほどの山系を横断する古い歴史のあるルートです。〝アイスロード〟は冬場に山上の溜池で凍らせた氷を夏場に、神戸の市街地へ猛スピードで荷下ろしたルート、〝徳川道〟は幕末に誕生した神戸事件に絡んだ奇妙なバイパスルートです。そういう由緒を知って歩くのと、そうでないのとは大きな相違があります。朝網の鮮魚を担いで急峻な最短ルートを駆け登る魚屋、菰で包んだ氷塊をソリにのせ、ふんどし姿の人夫が六甲の頂から滑り落ちるように駆け下りる様、敗走兵のように険しい沢道を急ぐ備前藩の兵士たち、そういう者たちの足跡とイメージを重ねて、その道を歩くことの醍醐味はなんとも言えないものがあります。知らなければ目的地に至るための単なるきつい峠道、谷道でしかありません。名のある和歌に詠まれた訳ではありませんが、多くのハイカーに親しまれた道は〝歌枕〟のように様々な想い・イメージが積み重なった架空のルートでもあるのです。〝足枕〟〝歩き枕〟と言ってもよいのでしょうか。

足枕としての〝剣岳〟や〝槍が岳〟や〝富士山〟もあります。これは地図上の3千何メートルの地点の単なる固有名詞とは違うものです。百人いれば百様の〝足枕〟としての架空の頂なのです。その人だけの〝頂き〟や〝歩き〟を確かめるために、苦労して一歩一歩を踏みしめて登っていくのです。その折に、自分しか味わえない景色と出会い、体の奥底からリアルを得て、内と外との世界を交流・交感できるのです。そのような自分が立つべき場所、歩くべき道程こそがウィルダネス(原郷)だといって良いのではないでしょうか。 話が逸れてしまいましたが、芭蕉は着実にウィルダネスをたどっていきます。白河の関(福島県)を越え、

夏草や つはものどもが 夢のあと (平泉 岩手県)

閑さや 岩にしみ入いる 蝉せみの声(立石寺 山形県)

五月雨を あつめて早し 最上川 (最上川 山形県)

象潟や 雨に西施が ねぶの花 (象潟 秋田県)

荒波や 佐渡によこたう 天河 (越後路 新潟県)

越後路から金沢、敦賀、そして終点の大垣

蛤の ふたみにわかれ ゆく秋ぞ (大垣 岐阜県)

9月6日、この句をラストに〝おくのほそ道〟の長旅を終えます。長谷川櫂さんによりますと、

この5ヶ月に渡る旅の間に、芭蕉は「不易流行」と「かるみ」という二つの重要な考え方をつかむことになります。「不易流行」とは宇宙はたえず変化(流行)しながらも不変(不易)であるという壮大な宇宙観です。また、「かるみ」とはさまざまな嘆きに満ちた人生を微笑をもって乗り越えてゆくというたくましい生き方です。

「不易流行」と「かるみ」は芭蕉の俳句を成立させる大きな理念です。これについては、その道に通じた方々がていねいにいろいろと論じておられますので、興味をお持ちの方は、そちらの方でお調べください。

〝侘び・さび・細み〟の精神、〝匂ひ・うつり・響き〟といった五感を駆使して、風雅の本質を追い求め歩き、最後には、肩の力を抜いて、自由な境地に立ち、自然や人間に接するという達観の域に達したといわれます。

1694年10月、旅先の大阪で病に倒れ、8日、御堂筋の花屋仁左衛門の貸座敷にて、

旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る

と、彼にとっての最後となった句を詠み、その4日後の12日に息を引き取ります。敬慕してやまない偉大な先人たち、西行、李白、杜甫らと同様に、芭蕉も旅の途中で朽ち果てることになりました。〝俳聖〟であるというよりは、夢の中で見知らぬ枯野(ウィルダネス)を駆け回っている〝遊歩の達人〟であったことを示す壮絶な絶筆句となりました。

【使用画像】

■瞑想カエルは無料写真ACよりダウンロード。

■月岡芳年の芭蕉と葛飾北斎による芭蕉はウィキペディア「松尾芭蕉」より拝借。

■芭蕉の笠と杖は「いけふくろうのつぶやき」より拝借しました。

■絶筆句の句碑は、忘れ物探し 「おくのほそ道の風景地」を訪ねより

■義仲寺にある墓はウィキペディア「義仲寺」より拝借。

NEXT ▶︎︎読本14:葛飾北斎にみる傑出した〝ご長寿百歳遊歩〟(前編)

BACK◀︎ 読本12:アルチュール・ランボオ 謎めいた砂漠の〝大遊歩〟とは

明日で阪神淡路大震災から25年目。間接的ではありますが、その年に父を失くし、自身の生活においても大きな転換期になった1995年は、節目の〝1.17〟その日に限らず、何かの折々に、しっかりと打ち立てられた〝道しるべ〟として振り返っています。その〝道しるべ〟とはただ、その場であることを記しているだけで、進むべき彼方を示してくれるものではありません。

迷路のように谷が入り組む沢筋、何の手がかりも見通せない霧に覆われた尾根道、漕いでも漕いでもクマザサに塞がれた藪道で、進むべき方向を見失いそうになることがあります。そんな時に、いつも此処に至ったルート上の〝岐点〟を思い起こし、歩むべき方向を思案し直します。そのような〝岐点〟を持ち合わせていることは〝幸いなこと〟だと思います。しかし、それは〝起点〟でも〝基点〟でもなく、あくまでも〝岐点〟でしかないことも確かなことです。私にとっての〝1.17〟も然りです。

この25年間にもいくつかの分岐点と向き合って「この行き方で良いいのか?」と問い質しながら、我が復興の一歩一歩を積み重ねてきました。その都度に大きく立ち戻る〝岐点〟は、やはり〝1.17〟です。私の進むべき道を、明るく指し示すものではありませんが、あの瓦礫の中で立ちすくんでいる自分が、何を見て、何を感じていたのか、その体感はしっかりとそこに刻まれています。震災そのものは〝岐点〟であっても、この新たに生命を授けられたような震えの体感は、ひとつの〝原点〟となっています。きっとどこかで〝遊歩〟と通じているものです。その〝原点〟を風化させまいと、折あらば〝岐点〟に立ち戻っておりますが、厄介なもので一筋縄ではいきません。風化もまた一つの手立てとなることもあります。ただ〝岐点〟から眺めていると自分が歩んできた一歩はよく見えてきます、その進むべき方向を見誤らないことこそが、犠牲になられた方々への供養に他ならないものと信じております。

本ブログにおいても年一度は〝岐点〟に立ち戻ろうと思います。

【回想・阪神大震災ー21日間のメモ】

震災直後から手元にあったノートに、走り書きのように書き留めていたメモがありました。このメモは、21日目後の2月6日に途絶えていました。はっきりとはその理由は覚えてはいませんが、その時点で「何かが終わった」のだろうと思います。

もう一度、省察してみたいと十二支が一巡りした2007年の1月、このメモを読み返しながら、震災の前日からの足跡を、さらにそこから続いた12年間の足跡をブログ(旧ブログ:第三の青春)の中で辿ってみました。この震災25年を期に、拝見していただければ幸甚です。現在、本ブログへ転載作業中です・・・

阪神大震災/前夜その1〔No.1〕より〔No.22〕まで

あちこち各地を巡ったことで幕府の隠密じゃないかという説のある松尾芭蕉も〝歩き〟の点では気になる先人の一人です。山頭火も奥州・平泉まで足を延ばして〝奥の細道〟を後追い(トレース)しています。芭蕉は「月日は百代の過客にして」という書き出しで有名な奥の細道の序文のその後に「そヾろ神の物につきて心をくるはせ」という文言を残しています。〝そぞろ〟という言葉には〝遊〟の香りが匂ってきます。やはり、芭蕉を〝先人に見る遊歩〟の一番手に取り扱うのが順当なのか、それから放浪の俳人・種田山頭火、そして同郷つながりで〝散歩〟好きの中原中也、さらに、この中也に多大な影響を与えた詩人アルチュール・ランボオの〝大歩行〟をつなげれば、特に際立つ系譜や体系があるわけでは有りませんが、このそれぞれの〝歩き〟の違った切り口を通して、私たちにとっての〝遊歩〟を考えていく上でも大きな手掛かりとなるような気がします。(追記:未稿になっていましたが、松尾芭蕉を2020年2月29日に投稿しました)

中原中也は「ランボオ詩集」を翻訳したこともありますが、天才的な早熟であったこと、そして若くして病気で逝ってしまった(中也30歳、ランボオ37歳)そんな運命的なこととか、純真・繊細だが共に激情・粗暴であったとか、中也が恋人を友人の小林秀雄に奪われた奇妙な三角関係、ランボオは同性愛相手の詩人・ヴェルレーヌと喧嘩のあげく銃撃されるなどというような痴話にも二人のシュールな生き様が折り重なったりします。

特にランボオにおいては、詩人を放棄して、後世に宝石のように輝くような作品の多くを惜しみなく焼き捨て、貿易商〜探検家〜武器商人などへ転身して姿を消してしまいます。その生き様は、どうも凡人には理解しがたいものがあります。門外漢の私には詩のことはよく分かりませんが、その人生を彩ったスケールのある歩行ぶりには、大いなる関心をいだきます。何とかこの天才詩人の〝遊歩〟がどんなものであったか、ぜひとも探ってみたいと思うところであります。

ランボオといえば、詩人のそれよりスタローン主演の映画のジョン・ランボーを想起される人が多いかもしれません。ランボオとランボー、何か関係があるのでしょうか。詳しくは分かりませんが、原作者のマレルが主人公となる一人のベトナム帰還兵の名前を考えていた時に、たまたま奥さんがランボー・アップルを持ってきたから、というようなエピソードを語っているのですが、もしかしたら作者自体にもランボオへの思い入れがあったかもしれません。特に、未来に通じるはずの戦いで傷つき、失望した米国の退役軍人の姿に、パリコミューンという革命への熱狂と挫折という若き頃のランボオを投影させたのかも知れません。

その映画ランボーも80年代前半のことです。若い人にはもう通じないかもしれません。ついでに関連話ですが、映画のすぐ後に放映された1983年のサントリーローヤルのランボオ編というCMが、茶の間にもよく流れました。これにも〝ランボオ〟という名の印象に残っている方が案外多いのではないでしょうか。この電通が作成したぶっ飛んだCMはけっこう衝撃的でした。エキセントリックなビジュアル(砂漠・ピエロ・火吹き・魔術師・イグアナ)から、音楽、ナレーションなど斬新なコマーシャルとして記憶に焼き付いている方は多いと思います。子供の頃にこのCMを見て、なぜか「怖かった」と思い起こす人もいるようです。それ程に、異界の雰囲気がムンムンだったのでしょう。ランボオの詩の世界と通じるものがあるのかも、と今でも評価の高いCMです。YouTubeにも上がっていますので今一度思い出して拝見してください。リンクが外れていれば検索してください。そのCMのナレーションが次です。

その男は 1人で立っていた

10代で天才詩人

10代であふれる才能を放棄

20代は放浪

そして砂漠の商人

永遠の詩人 ランボオ

あんな男 ちょっといない

サントリーローヤル

このバーションのナレーション、7行でズバリ、ランボオの足跡を言い表しています。次のバーションには・・・

その詩人は 底知れぬ渇きを抱えて放浪をくり返した

限りない無邪気さから生まれた詩(うた)

世界中の詩人たちが青ざめたその頃

彼は 砂漠の商人

詩よりは美味い酒を などとおっしゃる

永遠の詩人 ランボオ

あんな男 ちょっといない

サントリーローヤル

彼は、詩作を始めた15歳の頃から、20歳頃まで、家出をきっかけにパリ、ベルギー、英国、北欧と詩を作りながら放浪します。そして、詩と決別した20歳過ぎからは、ヨーロッパを捨てて、放浪の先をあたたかい南の方へと羅針盤を向けます。徒歩でアルプス山脈を越えイタリア、トルコそして、東南アジやアフリカ、アラビアと方々を巡りわたります。移動手段には船や馬車、ラクダなども使ったでしょうが、時代的にも基本は〝歩行〟だったと考えていいでしょう。その膨大な移動距離は何だったのか? 何のために? どこへ向かおうとしていたのか? その〝歩き〟を紐解きたいと思うのですが、にわか勉強ではよく分からないが正直なところです。

西行らの足跡を追い、歌枕を求めて辺境の地へ旅立った芭蕉の旅や、〝解くすべもない惑ひ〟を背負った山頭火の放浪、歩行のリズムに合わせて移ろう風景と我が感性を摺り合わすように徘徊した中也の散歩などは、それぞれに首肯できる〝歩き〟が見えて、私自身の〝遊歩〟にも通じるところを感じますが、ランボオという人物の生き方もそうですが、〝歩き〟そのものが一体何だったかがよく見えてきません。10代の後半、文学的資質を磨きながら詩を書き溜めながらの放浪には、詩人としての足跡がよくうかがえますが、その詩の殆どを焼き捨てて、突然に姿を消すように南の地へ旅立ったその後の生活者としての放浪の歩きには、〝底知れぬ渇き〟というような言葉だけでは、なかなか納得のいく足跡が見えて来ないのです。

例えば野球で言うと50〜60本のホームランを中学卒ですぐガンガン打ち、いや、フランス文学、世界の文学に衝撃的に影響を与えたという位ですから、70本、300安打位かもしれません。そんな王・長嶋・イチロー・大谷をこえるようなヒーローが20歳で、たった4年間の現役生活を閉じて引退、パタッとどっかに消えてしまう。音楽界で例えればビートルズ、そのサウンドが旧来の音楽を揺さぶり、世界中の若者から熱狂的に迎えられていた時に、当の本人たちはバンドを解散して、中東あたりで武器商社を結成して一攫千金を狙っていた。という感じですか。まあ、なんとも不可解なことです。

しかし、龍馬のような例もあります。新たな日本の進むべき道が見えて、新政府の中枢に誘われた坂本龍馬が、それをすっぱり断って「わしは海の向こうで商いじゃき」と世界に目を向けた貿易商へ転身する夢を語っています。もしも暗殺されていなかったならランボオのように世界中を動き回っていたかもしれません。もっと身近なものにでは、輝かしい実績を残したサッカーの中田英寿も引退後、直接的にはサッカーの現場に戻ってはいません。それを質した問いに「今、やりたいことが偶々サッカーではないから」と答えて、事業家としての充実感を語っています。次々と未来を見通すことができるランボオにおいても、詩の次に見えたのは〝商い〟だったのでしょう。ありとあらゆるものを荷馬車に積んだ隊商を引き連れ、砂漠を黙々と歩き続ける貿易商人としての姿、自ら詩の中で描いた砂漠のキャラバンを現実でも追っかけたのかもしれません。

学生時代、私自身は残念ながら彼の詩に触れることがありませんでした。しかし、私の周囲には、この若々しい躍動する感性をそのまま自由奔放にぶち撒いた叛逆詩人に、ずぶりとハマっていた崇拝者がたくさん居ました。まあ、文学青年にとってはこのランボオ熱は、一種の麻疹のようなものだったのでしょうか。その内の一人の友人が、熱が高じて彼の足跡を追うべしと、フランスに渡り、シャルルヴィルから終焉の地となったマルセイユ、そして、イタリア、キプロス、さらに探検家・貿易商人として渡り歩いたアフリカのアレクサンドリア、カイロ、ハラール、アラビアのアデンなど、彼の踏みしめた地を後追いする旅に出ました。(その全部を走破できたのか記憶は定かじゃありませんが)その時、私は日本でサポート隊のお手伝いをしていたものの、何故そんなに必死になってランボオの足跡を追うのか、ぴったり共感することができませんでした。

今なら、後追いした友人も〝底知れぬ渇き〟を抱えていたんだろう思い計ることはできます。それがランボオの詩を通じて、ランボウの足跡そのものをトレースすることで〝渇き〟の正体を確かめようとしたのでしょう。私の場合は、それから遅れて10数年後に加藤文太郎のにおける〝山における渇望〟というような〝歩き〟に出会って、六甲山中でかの人の足跡を追うことになるのですが・・・

しかしながら、この〝底知れぬ渇き〟を抱えた放浪の〝歩き〟の正体はまだまだ不鮮明で納得できるものではありません。「彼は根っからのボヘミアンだ!」という人もいますが、定住地をもたないジプシー(ロマ)とも少し違う放浪者です。厳格なキリスト教の母や牧場での農作業を忌避していたのは確かのようですが、何かの問題の折々には故郷へ立ち戻っています。(フーテンの寅のように)

砂漠に生きたランボオには、家族や商いの取引先、現地の行政官などに送った膨大な書簡が残されています。アフリカ書簡と呼ばれるものです。死の彷徨ともいえる末期には、妹であるイザベルが記録を残しており、これらから彼の後半生を解き明かそうという研究があります。その第一に挙げられるのが、鈴村和成氏による「ランボー、砂漠を行くーアフリカ書簡の謎ー 岩波書店」という評論があります。この本に向けた書評、フランス文学と詩の世界を紹介している壺齋散人氏の一文も目にとまりました。この感想がとても分かりやすいのでまず紹介させていただきます。

「詩人としてのランボーは、この世の中と折り合いをつけることができず、世の中から遁走しようとする意思を絶えず抱いていたが、詩を放棄した後も、ついに世の中と折り合いをつけることができなかった。彼の一生はだから、この世の中から己の身を遠ざけるかの如くに、たえず歩き回っていた生涯だった。そして歩くのにくたびれ果ててついに足を失った。足を失って歩くことができなくなったランボーは、この世の中から去るしか道はなかった。この書物はどうも、そんなことをいいたいようなのだ。」(壺齋散人)

この感想では〝世の中から遁走するための歩き〟という分かりやすい様相が浮かび上がってきます。さらに、鈴村和成氏の評論をはじめ、数多の資料を駆使してランボオの〝歩き〟を徹底的に追いかけた「ランボーの右足」なる秀逸なサイト(管理人:紅玉)を見つけました。ここでは、ランボオの詩を詩ではなくパンクロックとして読み取りながらの、放浪の核心に迫り彼の〝歩き〟を解き明かすことを試みています。いくつか引用させてもらいます。少し長くなりますが、我慢して目を通してください。(関心が湧いた方は直接に読まれるのがベストです)

この評論では、ランボオの辺境における〝歩き〟とは、彼が詩の世界で語ったもの、語ろうとしたものを、現実の貿易商人の足取りとして(再生するように)一歩一歩踏みしめて歩きだしたところから始まります。

●よく人生は道のりや歩みに喩えられるけれども、彼の生はまさに〝歩行〟にあった。そして、あまりにもよく歩きすぎたことで、人より速く人生を踏破してしまうことになる。現実の手応えは重く、心身ともにきわだって鋭敏だった彼は、〝世界と通じ合うための一歩一歩〟から、あまりにも多くの知を受け取りすぎたのだ。(ランボーの右足3より抜粋)

●今の彼はハラルの貿易商人で、個人としてのランボーは、いつもなにがしか自身が向かうところ、目的へと向かってゆく〝歩行そのものの不思議な奴隷〟だった。わがままだからではなく、飽きっぽいからでもなく、ただ「そうしなければならない」と決めてしまったことを、実行せずにいられなかったのだ。だから、文学を棄てたのも、そうしなければならなかったからだろう。(ランボーの右足4より抜粋)

●ランボーの基本的な行動志向をあらわす「ここ」と「あちら」の関係が、カイロ書簡にはよくあらわれている。「ここ」は定住地ではなく、「あちら」へ発つまでの通過点にすぎず、ゆえに「ここ」の場所はつねに変化しつづけていなければならない。「あちら」が「ここ」になってしまったら、もうそこにも文句だらけになってしまう。

(ランボーの右足13より)

●ランボーの「ここ」と「あちら」を結ぶ行為は、つねに身体と距離の移動である。〝歩行〟することそのものが、ランボーの志向性と生、そして「あちらには何かある」という幻想の統合をかたちづくっていた。そもそも、人のあらゆる行動も問いも、「私はここにいる」という位置決定からはじまるものだ。我が身を問う人間であることは、つねに今ある我を出でて変化してゆく存在であることだ。

ランボーは、つねに「ここ」と「あちら」の道のりを眺めつつ、その距離に身体を運ぶことで統合してゆく。そういう生を、彼は生きた。我の身体ととりまく世界の光景を、〝歩く〟ことで結びつける生。動きのある全体であり、まぎれもなく独特である全体。「あちら」が「ここ」になった時点で、出てきた場所と歩いてきた道のりと、たどり着いたことそのものが、一つの生の時間と光景となって、まざまざと生きられる。同時にその体験は歩く道々で刻一刻と放棄されつづけるのだ、かつて詩を書き飛ばすと同時に棄て去りつづけてきたのと同じに。ランボーは身体を運んでゆくことで、主体が主体たるありかたを、不思議にもきわめて本質的な形で生きた。

そして「そちら」は「あなたがた」、つまり他人の場所である。彼はそこには行かない。(ランボーの右足18より)

●その表現形が詩であったこと、詩こそが彼の体質だったことによって、ランボーの詩は徹底して強靱である。その作者の行動形態は、あらゆることを経験するという志向による「ここ」から「あちら」への絶え間ない移動という形で、文学放棄以降も生涯生きられることになる。(ランボーの右足30より)

自由奔放と見えた放浪、実は、なんとまあ、窮屈な〝歩き〟だったのでしょうか。(文太郎の〝歩き〟に近い?)己の感性とそれによって描かれた世界に対する義理堅さを感じえません。ただ単に、世の中と折り合いがつかずに遁走したという一言で済ましてしまうのは、あまりにも可哀相な気もします。そんなにも律儀に〝あちら〟と向き合わずに、「色即是空」「ここ即是あちら」「あちら即是ここ」というような、自然と一体になるように身を置く東洋的な精神風土であったなら、自らの〝歩き〟に縛られることもなく、こうも壮絶な放浪を背負うことなかったようにも思われます。

1891年5月、骨肉腫により右足を失ったランボオは、実家のあるシャルルヴィルへ連れ戻されますが、砂漠で果てることを願う本人の強い希望で、故郷から再び南のアデン(アラビア半島の南端)を目指すことになります。途中、11月10日マルセイユにて容態が悪化、キリスト教徒として死ぬこと、故郷に埋葬されることを拒みますが、それも叶わず、妹イザベルに看取られながら、詩人・探検家・貿易商という三重の人生を閉じることになります。享年37歳。

不図、西行の「世の中を 夢と見る見るはかなくも なほ驚かぬわが心かな」なる歌が頭をよぎりました。

【使用画像】

■シャルルヴィルにあるランボオの墓とシャルルヴィルの本屋のポスターは旅ブログよりより拝借。

■レオナルド・ディカプリオはツイッターから拝借。シルヴェスター・スタローンは映画COMより拝借しました。

NEXT ▶︎︎読本13:おくのほそ道にみる芭蕉の〝遊歩〟とは

BACK◀︎ 読本11:中原中也の散歩生活にみる〝徘徊的遊歩〟

六甲山には、カタカナ名のポイントやコース名が多い。幕末、開港された兵庫の港に居留した外国人たちによって名付けられたものだが、そのうちカスケードバレイ(和名:杣谷)という沢筋のハイキングコースがある。阪急六甲駅・西側の都賀川を遡行していく摩耶山と長峰山に挟まれた、カスケードという名の通りいくつかの小滝を登り、流れをまたぎながら杣谷峠へと至る谷コースだ。峠を越えるとすぐに可愛らしい峰の新穂高(648m)やシェール槍(643m)をバックにした穂高湖に出会う。新穂高の北側を回りこむ沢道を〝シェール道〟南側の沢筋を〝徳川道〟と呼んでいる。この度は、この洋名にあふれた六甲山において、和名でそれも山径としては異端とも言える〝徳川〟と冠せられた道の由来を少し紹介してみたいと思います。

徳川道の正式名は「西国往還付替道」、つまり神戸の海岸に沿って整備されていた西国街道(山陽道、現在の国道2号線あたり)のバイパスとして作られたルートなのです。緊張が高まる幕末、兵庫の開港(12月)をひかえて、外国人と街道を往来する大名行列との危うい接触を避けるために、徳川幕府が命じた(9月から)3ヶ月ほどの突貫工事で整備された迂回路です。(現在の明石市大蔵谷から、阪神石屋川駅付近までの全長33km)東側半分は六甲の山中で、特にカスケードバレイは滝や堰堤の巻道が険しい岩場となっているところもあって、「ここを、大名行列が? マジ?」と言いたくなるようなルートです。

この急な工事を2万両(2億円くらいか)で幕府から請け負って必死に完成させた庄屋・谷勘兵衛は、完成後に勃発した戊辰戦争で勝勢となった長州軍に、この工事費を略奪されてしまうという目にも合います。このあたりの詳しい事情と顛末は『山田村郷土史』を中心に調べておられるサイトにも紹介されていますので「徳川道 ~幻の西国街道のバイパス~」を参照ください。

なんとか12月の兵庫の開港に間に合ったバイパス完成なのですが、この努力を無にするような出来事が起こってしまいます。完成の数日後に王政復古の号令が下ったことも重なり「このバイパスを使って、無用な衝突は避けよ!」という幕府通達が各藩にはよく伝わらないまま激動の国内事情は混乱していきます。明けて翌1月11日、新政府から警備を命じられた備前藩(岡山藩)の軍勢が西から神戸村を抜けて西宮をめざしますが、完成したての付替道(バイパス)の存在を知ることもなく、そのまま従来の海岸沿いの西国街道を直進していきます。そして、現在の神戸市・三宮神社のあたりで、この備前藩先発隊の隊列を横切ろうとしたフランス水兵と衝突します。世にいう〝神戸事件〟の勃発です。英兵や米兵も合わさって撃ち合い(威嚇射撃?)が始まり混乱します。(事件の詳細は下段付録の拙著「アキラの徳川道」にて紹介)

衝突後、退却した先発隊と後方にいた本隊は、ようやくバイパスが開通していたことを知らされ、敗残兵のような体で六甲の山越えに向かいます。麓の小さな山田村に600人を超える兵士たちが宿を求める大騒ぎぶりも前述の郷土史に残されています。世はたちまち急転直下、明治の時代となってしまったことで、この時の行軍が皮肉なことに〝西国往還付替道〟の唯一の使用例となりました。さらに時代が下って、現代では〝徳川道〟という名でハイキングコースとしてその名残りを伝えることになります。

神戸事件の一件は、明治政府・新進気鋭の伊藤博文の奔走で大事に至らず収まりますが、その陰で詰腹を切らされた〝滝善三郎〟の悲劇が起こっています。神戸事件は、一般にはアーネスト・サトウなど外国公使の回顧録をもとに語られることが多いのですが、もう一方の当事者であった岡山藩の資料を含め、広範囲な情報を収集している「神戸事件を考える」というサイトでいくつかの推論が検証されていますので興味のある方は訪れてください。

徳川道と神戸事件の顛末は、何ともいえない皮肉な因縁ですが、劇的に世が揺らぎ変化した幕末ならではの出来事です。六甲山は本当に不思議というか、面白いというか、無数の引き出しのあるおもちゃ箱のようです。

シュラインロードや山上磐座群では、平安の世の修験者の打ち鳴らす錫杖の響きや法螺貝の音、山中各所にある源平合戦や戦国時代古戦場では武者たちの苦闘の足音も感じることができます。この徳川道でも歩くたびに、ゲーベル銃かミニエー銃を担いで六甲の山中を行軍した兵士、それも幕末の風雲に飛び込んだ若い農民兵たちの息遣いを聞くようなこともあります。私が踏みしめている一歩一歩、百数十年前には確かに彼らもこの道を踏みしめていたのです。何とも言えない思いと想いが交差して奇妙な共有感をいだくことができます。

単なる資料ではなく、そんな〝歩き〟の体感を表したく、徳川道にちなんだ〝短い小説〟を書いてブログにもあげたことがありました。ちょうど神戸を離れ、六甲山とお別れして山口県の山あいに移住してきた直後のことです。夜逃げのような田舎暮らしで、ほぼ無計画状態で暮らし始めていた頃の不安な自分の尻を叩くよう作品でもあり、当時の生活の一端も思い出す感慨深いものです。このブログでも、以下に再掲させていただきます。読んでいただければ幸甚のきわまりです。

(右写真:上は穂高湖、下3連が徳川道と呼ばれる小径、出処は最下段に記載)

下の一文は、2004年〝道〟にまつわるショートショート公募に参加した時のものです。(結果は落選)

30歳代に趣味の囲碁にまつわる短編小説を書いたことがありましたが(この時は優秀賞)、その時から30年ぶりの作品です。よろしかったらお目通しください。

「ようし!徳川道、歩いてみるか」

古風な歴史の因縁をおもわすこの道の名に惹かれ、六甲山でも人気のハイキングコースを辿ってみることにした。アキラは案内マップとお気に入りの椎茸おにぎり三っつをデーバックに放り込んで下宿を出た。郷里の岡山を出て、神戸の大学へ入って以来、すっかり山歩きにご無沙汰であった。身体の芯がなにかぴりっとしない。それが何に因っているのかアキラは薄々と感じていた。入学以来、同輩との遊興やアルバイトに追われ続けたこの一年間、羽を伸ばすのは良いとしても、目的感の薄れた俗な暮らしに飽きて、いささか気が滅入りはじめていたのだ。そんな鬱々とした気分を晴らすには身体を苛めるのが手っ取り早いと、通学用のバスも使わず、アプローチから全て徒歩で歩き通すことにした。

下宿のすぐ側にある阪神石屋川駅、JR六甲道駅そして阪急六甲駅と辿り、さらに北へ閑静な住宅街の急坂を登ると、眼の前に古い石積みの杣谷ダムが姿を現わした。堰堤の脇から広い河原に下り立つ。杣谷入り口は、砂場も多く渓流も澄んで、デーキャンプにもってこいの河原になっている。六甲山上へのいくつかのハイキングコースの起点にもなっており、この日も初夏の休日とあって多くのハイカーやファミリーで賑わっていた。

アキラは額の汗をひと拭きしただけで、休憩も取らずに、人込みを避けて杣谷への沢筋のルートに分け入った。ことのほか鬱蒼と草木が茂る沢道で、両脇の尾根の傾斜も険しく見えた。たちまち深山に迷い込んだような気にさせた。先ほどまでの都会の相貌やら喧噪が嘘のように思えた。

「う~ん六甲山。案外侮れんな」

気合いを入れ直すため、シューズの紐をぎゅっと締め上げた。すぐに二基連なったビルのような高さの砂防ダムが現れた。その脇を巻いて登る岩場は、滝の登攀を思わすほどの急勾配だった。それが一息つくと、今度は肩幅ほどの岩棚を這うような所もあって、

「おいおい本当に、これが徳川道かよ」

大名行列がのんびりと行進する林道ような古道を想像していたアキラは、のっけからイメージを突き崩されてしまった。

一時間余で、やっと杣谷峠へ登り詰めた。高校時代はワンダーフォーゲル部、歩きに歩いたその頃の自信は見事に吹っ飛んだ。この急な沢筋になまった足腰は音を上げてしまい、峠のすぐ先にある穂高湖でへたり込んでしまった。

昼ごはんの椎茸にぎりを頬張りながら、

「そう言やあ、このおにぎりだ。こいつのお陰で、俺さまはへとへとじゃあ」

思わずぷっと吹き出してしまった。祖母の作る椎茸一杯のおにぎりが子供の頃からの好物だった。祖母の味に近いコンビニにぎりが販売されてからは、これが夕餉の定番となっていた。昨夜のことである、馴染みのコンビニでは手に入らず、もう一つ先のコンビニへ行こうと、ふらりと下宿を出た。国道2号線を石屋川まで辿りそれから南へ折れたところに小さな公園があった。そこで古ぼけた一枚の案内板と出会った。何気なく足を止め目を通してみた。

『ここは幻の道として知られる徳川道の起点である・・・』

「なに、幻の道?」

まず、この文言がアキラの気をそそった。続いて、

『徳川道は江戸時代末期(慶応三年)に幕府が兵庫港を開港するにあたって開港場付近の外国人と西国街道を往来する諸大名や武士との衝突を避けるために作られた迂回路である』

「なに、なに? 海岸沿いの西国街道を、六甲山系をぶち抜いて山沿いに付け替えた?それも34キロメートル」

慶応三年と言えば、維新回天の加速がピークを迎えた年。幕末小説に凝って目下、乱読の日々が続いているアキラにとって、騒立つ幕末の匂いがぷんぷんするこの案内板は、アキラの好奇心に火を付けてしまった。早速下宿に戻り、いつか友人に借り受けていたままのハイキングマップを引っぱり出して、徳川道なるもののルートを探した。確かに山中に数キロばかりだが、その名を冠した道があった。

しばらく地図を睨んでいる内に、なにやら体の芯がもぞもぞとしてきた。

「う~ん、歩いてみようか」

単なる思いつきではあったが、そうとも言えない何かしら既往感のようなものをうっすら感じた。何かに誘われているような気もした。この時、この誘いがある人物との出会いの端緒となるとは、アキラは露にも思わなかった

弁当を食べ終え穂高湖を後にした。

ここから布引谷に流れ込む渓流沿いの小径をハイカーたちは「徳川道」と呼んでいるらしく、地図にも明記されいる。この辺りは当時の面影を十分に偲ぶことができた。足下にせせらぎを聞き、杉の木立の間を陽がさす。そのまま時代劇のロケにも使えそうだと思った。

「ここなら、行列が通ってもおかしくはないな」

アキラはあれこれ想像してみた。

「幕末であったなら、こんな感じかな」

次々にイメージは膨らみ、あっと言う間に百数十年の時を飛び超えていった。

「ザッ、ザッ、ザッ、」

鼓動のような足音を立てながら、ミニエー銃を胸に抱え、隊士らが二列縦隊で小走りに街道を次から次へと通り過ぎていく。なんと砲兵までがやってくる。大砲の車列が横を駆け抜ける時、轍の泥が、

「バアーッ!」

とアキラのシューズに跳ねた。

「うっ!」

と、我に返った。湿地に足をとられて転けそうになった。靴は泥で汚れていたが、もちもん周囲は誰も居なかった。たわいな空想のつもりだったが、幻影のような妙に生々しい人気を感じた。

翌日、大学の図書室で「徳川道」のいくつかの文献を調べてみた。ほとんどの資料は神戸事件との絡みで紹介されていた。

「神戸事件?」

どこかでうっすらと聞きかじったような気がしたが、この事件の詳細については全く知らなかった。

さらに資料を漁った。

『幕府では、諸外国の要請に圧され、1868年1月1日に兵庫開港を決定する。これに対応する居留地や税関等の設定にかかったが、もっとも恐れたのは外国人との衝突であった。生麦事件の二の舞いを避けるために、幕府は市街地を貫通する西国街道を廃止し、遠く背後の山地を迂回する「西国往還付替道」の工事を緊急に決定し、着工の命をだした。これが七月末。ルートの確定が九月。わずか三ヶ月という驚異的な突貫工事であった。工事費は二万両。幕府も決死の覚悟であった。』

これだけの事なら徳川道は単なる古道として歴史に埋もれたかも知れない。しかし、この道の完成を知らされず、または知らずに旧西国街道を東進した備前藩の一行が外国居留兵と衝突した神戸事件、これこそ幕府の一番危惧したトラブルであった。しかもその備前藩の敗走に使われたのが、唯一の使用例だと皮肉混じりに紹介する資料もあった。お陰でこの道は、幕末という歴史の光彩をことのほか際立たせることとなった。

「ふ~ん、備前藩か・・・」

備前はアキラの郷里であった。

アキラの脳裏にまた新たな空想が膨らんできた。

「もしや、先祖さまにこの徳川道を通った者がいる?」

しかし、本家筋は古い農家と聞いている。維新の動乱に活動した人物がいるような話も聞いたことがない。

「いやいや、この頃は奇兵隊を初め諸隊と呼ばれる農民兵が活躍した時代だ。わからんぞ~」

沸々と湧き上がってくるものを感じた。

「昨日、徳川道で出くわした藩兵たちの行進は幻影じゃない。あの中に確かにそいつがいたんじゃあ」

余りにも唐突な発想も、アキラの中では何一つ違和感はなかった。

盆の帰郷を早めた。七月の内に実家に戻り、家に入るや否や、父母や兄弟たちに、矢継ぎ早に聞きただした。質問というより詰問のような勢いに家中は唖然とした。ついでに本棚から古い書き物を片っ端から引っ張りだした。

「おえんな~」

母の悲鳴の横で、

「ルーツじゃあ。ルーツ発掘!」

ろくな説明もないまま、

「じいちゃんちへ行かんとおえん」

と、捨て台詞を残して、本家の備前に向かった。それっきり三日も戻ってこない。九十近い祖父に、またあれやこれや質問の嵐を浴びせて、

「家系図か古文書はないか」

と、土蔵まで荒らす。役場で戸籍謄本を取り寄せ、最後には寺まで押しかけて過去帳を拝見させてもらう。

真新しかった大学ノートはあっという間に脈絡の定かでないメモで埋め尽くされた。その一つ一つを丹念に繋ぎ合わせ、練り合わせ、そして、漸く一人の人物に浮かび上がってきた。

「そういやあ、じいさんがが言うとったかな~」

祖父がぽつりと洩らした。

「じいさんって、おれの曾々祖父か?」

「ああ、明治になるかならん頃に、鉄砲傷で死んだ甥がいたと」

この祖父の言質が本線になった。書き集めたメモを繋ぎ合わせた末に、明治元年に鉄砲傷で死んだ曾々祖父の甥なる人物に辿り着いた。

「彰次郎か・・・」

奇しくも我が名と同字が含まれている。もちろんのこと、面影も人柄も知る由もない。何故、農家の次男坊である彰次郎が、戊辰の戦乱へ躍り出て、あっけなく二十二歳という若さで死んでいったのだろうか。彼の死は何か隠ぺいされた節があるようにも思えた。あの動乱の時代、憂国の想いに自ら進んで身を捧げたのだろうか。それとも、無理矢理に時代の濁流に引きずり込まれたのだろうか。彰次郎の足跡をあれこれ想像すればするほど、奇妙な親近感が湧いてきた。

「よし!アキラ、出発じゃあ!」

と、すぐ傍で叫び出しそうな、兄貴のような活き活きとした彰次郎像が浮かんでくる。今までの自分に欠けていた躍動感を投影させてようとしたのかも知れない。

アキラは神戸に戻り、早速、事件の碑と備前藩の大砲が置かれている三宮神社に詣った。神社すら都会のビル群に埋もれて、つい見過ごしてしまいそうな佇まいだった。そのわずかな一角を除いて、何一つとして135年前の変事を偲ばせるものはない。南側の旧居留地一帯は大手デパートをはじめ、海岸通りまで巨大なショッピングモールと化している。

お社の拝殿を静かに深くそして長い時間をかけて拝した。これ程真摯な思いで瞑目したことはなかった。彰次郎の死を昨日のことのように弔った。同時にアキラは『徳川道』の全ルート34キロメートルの走破を決心した。決行日は、

「はやり1月の11日だな」

それまでに彰次郎のレポートを書き上げるつもりであった。そして並行して徳川道なる幻の道のルートも綿密に調べた。六甲山以西のルートは、市街化のためほとんどは街路を辿ることになる。迷走しないためにもいくつかの箇所の下見にも出かけた。そのために今までのバイトを断り、友人らとの遊興からも遠ざかっていた。よそよそしいアキラに友人たちは、

「なんか 隠しとるだろう」

「いいや、ちょっと勉学に目覚めただけじゃ」

気の好い彼らを疎遠にするつもりはなかった。ただ、ちょっと先の見通せない自分の学業生活を見つめ直すためには、彼らのペースにはまる訳にはいかなかった。誰にもこの走破決行を知らせなかった。大学入学以来の一年間には見出せなかった己の意志、むくむくと動きだした意欲を誰にも削がれたくない一心からであった。

年が明け、決行日が訪れた。未明、西の起点である明石と神戸の市境・大蔵谷に立った。肌を刺す寒風が思いっきり気を奮い立たせる。アキラがかき集めたルーツ探索の資料からは、はっきりと彰次郎という青年の生き様と、彼の歩いた足跡が浮かび上がっていた。それを確かめるべき一歩を踏み出した瞬間に、めくるめく時が逆流したように彰次郎の一歩と折り重なった。

「いざ出発じゃあ〜」

朝廷よりの勅命を受け、備前藩は家老日置帯刀率いる総勢六百余人の部隊を西宮の警備に差し向けた。西国街道を東進、1月11日昼過ぎ、神戸村の三宮神社前に差しかかった。彰次郎は耕戦隊と称される農民兵で構成された第三砲隊に居た。

「さてさて、これより先どこまで進むものやら」

出陣の命を受けて以来、昂る気持ちは今も鎮まってはいない。西宮の次は京へ上るやもしれない。もしやして討幕の戦は江戸まで続くかもしれない。それは彰次郎が、進んで選んだ道であった。幼い頃から目をかけて、その才覚を可愛がってくれた遠縁の下士の影響が大きかった。農家の出であったにも関わらず一端の尊王攘夷を志す青年へと育っていた。耕戦隊の前身、農兵隊が結成された時もまっ先に志願した。不惜身命の思いで激動の時代を突き進むことに何の衒いもなかった。

街道を挟んで北側に神社、南側は拓かれたばかりの諸外国の居留地がある。社の森を過ぎようかという辺りで、先を行く第二砲隊との狭間が開いた。その時、神社側から数人の居留地警備の数名の外国兵が隊列を横切ろうとした。

「止まれ!止まれ!」

怒号のような隊士の制止を声に、一旦足を止めたかに見えたが、そのまま押し切って隊列の間を通り抜けた。押し止めようと第三砲隊の令士・瀧善三郎は槍をかかげた隊士と共に外国兵の前に立ちふさがった。その時、反射的に外国兵は瀧にピストルを向けた。

「鉄砲である!」

瀧は注意を促すために叫んだつもりであったが、隊列を乱された隊士達は、交戦命令と思い隊士らが銃を構え、槍をかかげた。それを見てひるんだ外国兵が居留地へと逃げ込もうと、空に向け数回、威嚇の発砲をしながら駆け出した。

「空~!」

瀧の号令が彰次郎の耳に飛び込んできた。鉄砲隊は射撃の体勢に構えた。続いて、

「空~!打て~!」

威嚇射撃の号令を聞いた。彰次郎は夢中で引き金の指に力を込めた。上空への発砲であったが身体は震えた。先方からも数発の銃声が返ってきた。一帯は混乱した。双方が睨むあう一時の間に、この混乱を聞きつけた居留地の諸外国の兵士らが、海岸添いにぞくぞくと集結し始めた。

家老日置は、交戦の意志など毛頭なかった。一旦、須磨の浦辺りまで退いて様子をうかがった。

「当方に落度なし」

全く偶発的な些事と捨て置いて、一刻も早く勅命である西宮への東進を慮った。幸い双方に死傷者が出なかったが、事態は急激に悪化し、一触即発の事態となった。神戸村は居留地兵によってつぎつぎと占拠され、行く手を塞がれていた。やむをえなく日置隊は神戸を迂回する東進の道を探した。彰次郎は発砲の直後、何やら当ったか擦ったかで、二の腕を痛めていた。出発までの休息の間にそれを思い出し、傷の手当てをした。

「かすり傷じゃあ、大丈夫じゃあ」

出血も止まっていたし、興奮状態が続いているのだろう、痛みもさほどではなかった。

「西国往還付替道あり」

との報を受けた家老日置は、

「ええい 早々の出立じゃあ」

と、東進の道が開かれた安堵感よりも、この付替道を知らされなかった仕打ちにほぞを噛んだ。勤王派と佐幕派の綱引きで一転二転三転と勢力地図は推移していた。しかし大政奉還という期におよんでは、幕府には付替道の完成を各藩に広報する余裕などあったとは考えられない。ましてや勅命で討幕の軍となるやもしれない備前藩に、その情報が錯綜し滞ったもの当然かもしれない。無理もない話であった。

急遽、明石までもどり、新道となる付替道を抜け神戸を迂回するルートをとった。しかしこのまま強行軍を続けると、険しい六甲の山中で夜を迎えることになる。小部村(現神戸市北区)での宿営となった。

「何ごとか、戦が始まるのか」

村人の不安と恐怖は一通りではなかった。夜半、彰次郎の腕が丸太のように腫れ上がり激しい痛みに襲われた。傷は鉄砲玉によるものであった。玉のかけらを取り出し当てを施すと少しは痛みがやわらいだ。

翌日、険しい六甲の山中を抜け、夜半やっとの思いで西宮に辿り着いた。西宮到着後の七日目あたりから、彰次郎の腕に異変が起きた。いや腕だけでなく指や足までもが、他人のように感じられる。口や舌も思うように動かない。日々容態は悪化して、駐屯地近くの療養場に運び込まれた。

その頃、隊では東征の先鋒に、この耕戦隊が選ばれるとの風評が盛んであった。

「俺も、連れてってくれや」

と、もつれた声で見舞いに訪れた同輩たちに懇願した。誰もがその口惜しさが分かるだけに無視した。

たまらず一人の隊士が

「国で養生せいや、それから追っかけても遅うない」

と声をかけた。

国元では神戸事変の処理で右往左往であった。神戸はまだ諸外国に占領されたままで、新政府も諸外国の多大な賠償請求にどう対処するか苦慮していた。事態は急速に動いた。新政府は開国和親のため一方的に落ち度のない備前藩へ責任を押しつけた結果となった。翌2月初め、実行責任者として令士・瀧善三郎の処断の沙汰が下り、同月七日神戸永福寺で各国公使立会いの下、瀧の処刑が執行された。古式に則った潔い割腹であった。

彰次郎はその報を耕戦隊の仲間から密やかに告げられた。自分を弟のように育んでくれた恩人の死を聞いて激しく泣いた。その頃、頬の痙攣も激しく、泣き顔は苦悶の容貌に歪んだ。

草莽の士とも言える彼もまたその三日後に他界した。死因は定かではないが、舌のもつれ、顔がゆがむとの事から破傷風だと思われる。享年二十二歳。混沌の幕末、維新後の新日本を見ることもなく散っていった数多くの若者の一人であった。

杣谷を下り、谷道が終わろうとする頃、陽は落ちて、周囲はすっかり闇となっていた。谷が開け、杣谷ダムの河原に下り立ったアキラの眼前には、幕末の激動を忘れたかのように神戸の夜景が綺羅びやかに拡がっていた。その都会の光彩に身を埋めるように、重い足をひずりながら黙々と街路を一歩一歩踏みしめ歩いた。やがて、今日の自分へと誘ってくれたあの徳川道起点の案内板にたどり着いた。その前でしばし立ち尽くした。重い足とは反して、胸の裡は清々しく軽快であった。彼の中にあった安穏たる日々の憂鬱ははるか遠く消え去っていた。

(完・2003年12月執筆文を再掲)

【参考文献】

「徳川道 西国往還付替道」(徳川道調査委員会編集 神戸市市民局発行)

神戸事件に関する一考察 「その性格と歴史的意義」(文責:前田結城)

【使用画像】

■徳川道起点と杣谷堰堤のヨコ長の画像は、Googleストリートビューから拝借。

■穂高のタテ長画像は、ウィクペディアより拝借。

■3連の徳川道の画像は、いそしずのライナーノートより拝借しました。

■ラストの写真は現在能福寺の境内にある31歳で切腹した滝善三郎の墓碑です。

能福寺と兵庫大仏[神戸観光壁紙写真集]より拝借しました。

NEXT ▶︎︎読本12:アルチュール・ランボオ 謎めいた砂漠の〝大遊歩〟とは

BACK◀︎ 読本11:中原中也の散歩生活にみる〝徘徊的遊歩〟

| 遊歩のススメ・第1話(なぜ歩くのか?)はこちらから※歩かない人のための歩きレクチャー読本 |

| 〝遊歩〟ハイキンググッズ10選・トイレ編※その2、出したものは全て持ち帰る? |

前回は〝動けない心を動かすためには、体をうごかさなければならない。歩き続けるしかなかった〟という山頭火の放浪の〝遊歩〟を取り上げましたが、今回は地元・山口県にゆかりのある文人として、コアなファンも多い中原中也の〝歩き〟を覗いてみたいと思います。ちょうどこの10月22日が〝中也忌〟にあたります。それまでには投稿をと思いつつ、畑違いの〝詩歌〟の中に遊歩を見出すことに手こずって間に合いませんでした。ご容赦を。

山頭火が小郡の「其中庵」を離れ最終ステージに選んだ松山にいたるまでの一年足らず、仮に身をよせていたのが、山口市の市街地にある湯田温泉近く龍泉寺となりの「風来居」でした。ここで俳友を通じて、縁を得て中也の生家であった「中原医院」に出入りするようになり、中也の弟や家族らと交流を温めています。その中原医院の跡地に現在の「中原中也記念館」が平成6年に建てられています。

山口県へ移住後、山頭火の句碑めぐりなどはしたものの、中也記念館へ足を運んだのは、本年の1月、この地に移ってから実に16年も経ってのことでした。山頭火の記念館の方は、不思議なことに全国的な人気を誇る山頭火にしては遅く、平成29年になって、やっと生家近くの防府天満宮下に「山頭火ふるさと館」がオープンしたばかりです。私の個人的感想ですが、様々な不幸が重なった種田家、自身も身持ちが悪く、生活破綻者のような山頭火に対しては、地元では、身近者への反感のようなものがあったのでしょうか、何かしらウケが悪いような印象があります。「風来居」などは未だ記念碑はおろか、目印になる標柱もないようです。(各所に句碑はたくさんありますが)句友以外には厄介者でかしかないような山頭火が中也の実家に出入りするようになった一年前、昭和12年に中也は、鎌倉の病院において30歳で夭折しています。(結核性の脳膜炎といわれています)

俳句もそうでしたが、詩歌にも全く造詣がうすく、中也の詩を語ろうにもその資格は全くありませんが、かろうじて次のフレーズだけが、感受性に振り回されて、ダダイズムにも酔っていた若き頃の私の胸の奥底に焼き付いています。

汚れつちまつた悲しみに

今日も小雪の降りかかる

汚れつちまつた悲しみに

今日も風さへ吹きすぎる

詩集(山羊の歌)で読んだわけでもなく、この詩の全文を覚えているわけでもない〝汚れつちまつた悲しみに〟というフレーズが丸々、私が吐きだしたような言葉のように感じられ、そのまま心の奥深くに刺し込まれていたのでしょうか。この詩以外は、ほとんど中也との接点はありませんでしたが、一昨年の真夏遊歩が、中也の生き様の中にあった彼の〝遊歩〟に導いてくれましたので、しばし、その前段の話にお付き合いください。

低山派ハイカーの決まり文句だけれど、ついつい嵩のない山を侮って酷い目に会うこともままあります。「せっかくの夏季休暇、九州まで足を伸ばすか・・・」とテント、シュラフを車に押し込んで、行き先未定のまま取り合えず出発する予定が、早朝のスコールのような雨に腰を折られて、遠出の意欲はくじかれ、どこか近場の低山、楽チンコースは無いものかとシフトを切り替えました。しかし、この安易な転向、低き山を侮ったことが失敗の元、火の山(268.2 m)のアタックもカンカン照りの太陽と、ベトっと湿気が肌にとりつくような暑さに見舞われて、案の定リタイヤすることになってしましました。(遊歩の達人への道はまだまだ)

このフラストレーションを晴らすために、次の日、納涼をかねて訪れたのが阿武川上流にある長門峡。道の駅・長門峡側から渓谷に入りましたが、起点が川上となっており、ほぼ水平かと思うほどのなだらかな流れに沿って谷を下っていくコースです。下山路ではなく歩き始めから谷を下りはじめるのは、何か違和感がありました。(反対側の起点から入れば良いことですが・・・)コースは整備されていて、のんびり渓谷を楽しむには文句はありませんでしたが、如何せん昨日からの高温多湿、おまけに風もなく、身体中に湿気がへばりつき、企んだ納涼とは、ほど遠い蒸した谷歩きとなりました。折り返し復路、歩き始めには気を止めなかった渓谷の入口横の廃屋のトビラに、今にも朽ち落ちそうな看板に「洗心館は閉鎖・・」との文字が目に留まりました。そして、そのすぐ先の橋のたもとで中原中也の詩碑「冬の長門峡」と出会うことになりました。(冒頭の画像)

長門峡に、水は流れてありにけり。

寒い寒い日なりき。

われは料亭にありぬ。

酒酌みてありぬ。

われのほか別に、

客とてもなかりけり。

水は、恰も魂あるものの如く、

流れ流れてありにけり。

やがても密柑の如き夕陽、

欄干にこぼれたり。

ああ! そのような時もありき、

寒い寒い 日なりき。

50年ほどの時間が逆流するかのように〝汚れつちまつた悲しみに〟のフレーズがクロスオーバー。まだ、陽も高く、季節も真夏でこの詩の情景とは違っていたものの、何やら悲しい寂然さを感じずにはおられませんでした。料亭で酒を飲みながら夕日を眺めていたのでしょうか。先ほどの廃屋がその料亭のようです。さっそく帰宅後にググってみると、やはり、中也はこの長門峡でよく遊んだようで、あの廃屋は中也が友人たちを誘って訪れていた「洗心館」という料亭でした。この詩を書いた前月に、2歳になる長男の文也を亡くしていることを知って〝水は、恰も魂あるものの如く、流れ流れてありにけり〟というところの寂然さに思い当たりました。

この長門峡がキッカケとなって、その秋、中也記念館を訪れることになりました。奇しくもテーマ展示は「中也の散歩生活」という彼の身体性を主題に、〝歩き〟の中から生み出されていったポエムの数々、そして、中也が日常生活において、「歩く」といことをどのように思っていたのかがよくうかがえる展示がありました。

「大正十二年より昭和八年十月迄、毎日々々歩き通す。読書は夜中、朝寝て正午頃起きて、それより夜の十二時頃迄歩くなり」(中原中也・詩的履歴書より)

この記述を真に受けると、実家を離れて詩作を始めた十六歳から結婚するまでの十年程の間、毎日、1日の半分12時間は歩いていたことになる。これは〝散歩〟とか〝散策〟というような言葉では当てはまらないだろうとツッコミたくなる程の歩きっぷりです。アスリートなら〝訓練・修練〟であり、求道者なら〝修行〟そのものと言ってもよいレベルかと思います。まずは、この生活の中で占める圧倒的な〝歩行〟のボリュームに驚きました。それは、詩人が気分転換にぶらっと出歩くというような、ましては私の毎朝夕、半時間程の〝犬連れ散歩〟や低山ハイクとは比べようもないボリュームです。中也が強く影響を受けたといわれる天才詩人アルチュール・ランボオも〝歩行三昧〟もすごいものがあります。ヨーロッパや北アフリカを歩き回って〝放浪〟の詩人とも称されていますが、中也の場合は、京都や東京の巷をウロついている感があって、その歩きっぷりは〝放浪〟というよりは〝徘徊〟に近いものがあります。私個人では〝徘徊の詩人〟と認識を新たにするものでした。

歩きといっても、酒場に通ったり、文人仲間の家を訪れ、情報交換をしたり、論戦したり、車や電車のインフラが乏しい頃で、そのために、あちこちを徒歩で歩き回っていたこともあったでしょう。実際〝歩く〟という言葉をそういう意味で使っていたようですが、京都や東京の街中で出くわす風景のそれぞれを点検するようにほっつき廻っている姿を、作品や書簡の中からも窺い知ることができます。

「僕はねえ、やっぱり毎日お歩きです」(友人への手紙)

「近頃の夜歩きは好い。月が出ていたりすると僕は何時まででも歩いていたい。実にゆっくり、何時までも歩いていたいよう!」(友人への手紙)

兎にも角にも、中也は、己の命と鋭い感性を、数行の言葉に押し込めるために、張り付いた壁紙のような下宿部屋から抜け出して、日々、川沿いの土手や街中を歩き廻ったと思います。自分が移動した分、草木や月と出会い、建物や街灯が映り、違った風景が次々と現れ、歩行のリズムの中で五感が触発され、そぎ落とされた詩句が体感として沸き上げってきたのかもしれません。空気や風の微妙な違いにも、自分の命や存在を投影していったのかもしれません。そういう〝歩き〟は、私のような凡人が見ることもない異界を覗き込むための〝徘徊〟といえるような〝歩き〟だったと勝手に想像します。そしてそれは、〝本来の愚に帰ろう、そしてその愚を守ろうと〟遊化の道につき進んだ種田山頭火に通じているように思えます。「我が生活」という散文の中で、歌舞伎を観たくなって、本を売り見料と電車代をひねり出して明治座まで出かけるが、昼飯代が無い。観劇の途中、空腹に耐えかねて退散し、家まで歩いて帰る途中・・・

「歩き出すと案外に平気だつた。初夏の夜空の中に、電気広告の様々なのが、消えたり点つたりする下を、足を投げ出すやうな心持に、歩いてゆくことは、まるで亡命者のやうな私の心を慰める」

と銀座の風景を語りながら、自分の性格や生き方など心境も語りはじめます。そして、生活者としての不便さ(不甲斐なさ)も嘆きながらも、夢見る自分を次のように語っているところに私の目がいって、あの愚の道を歩んだ山頭火を思い起こしたところです。

「然し人生には、どんな荒んだ社会にもなお小唄があるやうに、詩人といふものは在るものなのである。その詩人なるものに、多分は生れついてゐる、否、それ以外ではツブシも利かないのが、私といふものだつたのである」

■主な略歴

1933年(昭和8年)

『ランボオ詩集(学校時代の詩)』を三笠書房より刊行。上野孝子と結婚。

1934年(昭和9年)

長男文也(ふみや)が誕生。『山羊の歌』を刊行。

1935年(昭和10年)

5月 『歴程』が創刊され同人となる。「青い瞳」を『四季』に発表。

1936年(昭和11年)

文也死去。精神が不安定になる。次男愛雅が誕生。

1937年(昭和12年)

『ランボオ詩集』(野田書店)を刊行。『在りし日の歌』原稿を小林秀雄に託す。

10月22日、結核性脳膜炎を発症し死去。墓所は山口市吉敷。

1938年(昭和13年)

愛雅死去。創元社より『在りし日の歌』を刊行。

1994年(平成6年)

山口市湯田温泉の生家跡地に中原中也記念館が開館。

1996年(平成8年)

山口市等が新たに中原中也賞を創設。

NEXT ▶︎︎読本12:アルチュール・ランボオ 謎めいた砂漠の〝大遊歩〟とは

BACK◀︎ 読本10:放浪の俳人・種田山頭火にみる〝遊歩〟

| 遊歩のススメ・第1話(なぜ歩くのか?)はこちらから※歩かない人のための歩きレクチャー読本 |

| 〝遊歩〟ハイキンググッズ10選・トイレ編※その2、出したものは全て持ち帰る? |

種田山頭火との出会いは、いつ頃だったのかよく覚えていない。俳句といえば、芭蕉や蕪村、一茶ぐらいですか、それも有名な数句が思い浮かぶ程度で、ましてや自由律詩などというものには、ほとんど触れたことがありませんでした。しかし、いつか、何処かで〝山頭火〟という名がうっすらと気にはかかっていたのでしょう(テレビの金八先生か?)うすい文庫本一冊を買いおきしていたようで、本棚に紛れていたその本を手にして開いたのが、加藤文太郎を描いた「孤高の人(新田次郎)」「遊歩大全(コリン・フレッチャー)」と並んで、私の〝歩き〟に大きく波紋を与えるに絶妙なタイミングとなりました。

直接的に六甲山という舞台へ私を誘ってくれた加藤文太郎、その六甲山彷徨の〝歩き〟に、精一杯に自分を解放、寛がせることの楽しさを教えてくれたコリン・フレッチャーとの出会いの間に、現れたのが山頭火でした。文太郎の足跡を追っかけるように歩き出したは良いが、いざ、歩き出した後は自分でもコントロールの効かない、赤子の泣きながらの道迷いのような足取り。〝なぜ歩いているのか?〟〝それとも歩かされているのか?〟と自問自答しながら、さまようように歩いていた頃合いだったのです。偶々だったのか、何かに導かれたのか、手に取ったその文庫本をめくってみると、目に入ってきたのが・・・

[大正十五年四月、解くすべもない惑ひを背負うて、行乞流転の旅に出た]という一文に釘付けになりました。「分け入っても分け入っても青い山」この有名な句の前書きです。

母の自殺、酒造場の経営・破綻、夜逃げ、離散、被災、作句に情熱をそそぎつつも、家族を捨て自儘な酩酊の生活に堕ちてのあげくに、42歳の時に熊本・報恩禅寺で得度する。ここから仏道に導かれて、穏やかに作句の余生をと思いきや、翌年、この味取観音堂の堂守を捨てて、本格的な行乞放浪の旅が始まるのでした。この旅立ちにあたって書かれていた〝解くすべもない惑ひ〟とは何なのか? 放浪の末に世を捨て、出家した彼がなおも抱えつづけていた〝惑い〟を軽々に推しはかるつもりはありませんが、慣用的な〝煩悩〟という言葉だけで説納得しきれない何かを感じます。心があることにしがみついて動こうにも動けない。こびりついている感じですか、動けない心を動かすためには、体をうごかさなければならない。歩き続けるしかなかった。そんな感じでしょうか。彼の行乞流転の旅をそういう風に勝手に受けとってみると、当時の私の〝戸惑いの歩き〟とピッタリと折りかさなって、強烈なシンパシーを覚えました。

人は、いつも自分自身の絵を描いていて、その「描かれた私」と常に向き合いながら生きざるを得ません。そして、或る日、その〝描いた私〟と〝描かれた私〟とがブレはじめ、かすんで正体不明になってしまうことがあります。彼の人においても、お堂で悠然と禅をむすんでいるだけでは己を掴まえきれなかったのかもしれません。とにもかくにも己を探すべく山頭火は歩き始めたのでしょう。彼にとっては確かな成算があって歩き出したのではなく、背負った惑いを解くために、つまり、我執にからまれ動きのとれない心を動かすために、とにかくは「歩きだす」しかなかったのでしょう。重苦しい〝独り歩き〟が始まりました。

鴉啼いてわたしも一人

捨てきれない荷物の重さまへうしろ

どうしようもないわたしが歩いている

風の中おのれを責めつつ歩く

松岡正剛が千夜千冊「山頭火句集」の中で・・・

修行僧としては当然の行脚だが、どうも山頭火のそれは一途な行脚とちがっていた。味取観音堂でじっとしていられない。寂しくて寂しくて、それで旅に出る。そうすると寂しいことが動いていく。その動きが見える。いや、見えるときがある。寂しさというものが山や道のどこかで、ふうっと動く。それを句に仕立て、また行乞をする。

山頭火はそこで「途上、がくねんとして我にかえる」ということを知った。そうであれば、それが最善だとおもうようになっていった。山頭火はそこを「空に飛ぶ」とも言っていた。「空」は色即是空の「空」で、「飛ぶ」はおそらくは「遊化」であろう。

と評しています。

「遊化三昧」とは、楽しい事、苦しい事、嬉しい事、悲しい事、迷う、悩む、出来上がる、壊れる、成功した、失敗した・・・ 世の中に起こる全ての出来事を遊んでしまいましょう、という意味でポジティブ教化に使われます。〝遊〟の字が垣間見えたあたりで少し〝遊歩〟にも近づいてきたでしょうか。

俳句は、言葉というより映像です。私にとって山頭火の自由律句は、体感のビジュアル化そのものです。彼の想いや意味とは違っていたとしても、私の身体が感じていることを私の一歩に上手くのっかってくれます。本当は行く先をちゃんと指し示してくれる一本道が歩きやすいのですが、敢えて山あり谷あり、曲がりくねったルートファインディングをついつい選んで不安な一人歩きに四苦八苦することが往々にしてあります。そんな時にポッと目の前に長い一本道が現れて先を見通すことができると・・・

まつすぐな道でさみしい

などと、本当はホッとしているのだが、強がってそういう句を当てはめる。ホタル調査で夜通し歩いて、沢で飛び石に足をかけようとしたとき・・・

うしろから月のかげする水をわたる

少し肌寒いが、木漏れ陽の草むらで横になって休憩する・・・

石を枕に秋の空ゆく

尾根を伝っていると突然しぐれて、雨に打たれた・・・

あの雲がおとした雨にぬれてゐる

浮石や枯葉に足をすくわれて転倒したとき・・・

すべつてころんで山がひつそり

などなど、私の〝歩き〟一歩一歩の肌触りを見事にビジュアルにしてくれます。

水音といつしよに里へ下りて来た

山から山がのぞいて梅雨晴れ

人生即遍路

このみちをたどるほかない草のふかくも

道がなくなり落葉しようとしてゐる

厳しい漂泊の旅を一段落させようと、50歳の時、小郡(現山口市)にて其中庵をむすんで、自足の生活へ入り「孤高自ら持して、寂然として独死する」と願い庵居生活を始めます。が、独坐も長くつづかず、寂しさのゆえか、動かぬ心を動かすためなのか、また旅に出ることとなり、旅先で病を得てその旅にも頓挫してしまいます。気が塞いだのでしょうか、庵居にてカルモチン(睡眠薬)による自殺未遂。

ついにはこの庵居を捨てて、死に場所を求めるような流浪の旅に出ていきます。やはり、山頭火を生き生きさせるのは、やはり旅なのでしょう。自分らしい句を追い求め、コロリと逝くことを願いながら面目躍如たる〝歩き〟の中に身を置きます。57歳の時、近代俳句のメッカといわれていた四国・松山を訪れ、その地で最後の庵をむすび、終活というべき一代句集「草木塔」を出版します。「若うして死をいそぎたまへる╱母上の霊前に╱本書を供へまつる」との扉書きには、山頭火が抱え続けていたウィルダネスともいえる母の存在を偲んでいるような印象をいだきます。

歩かない日はさみしい

飲まない日はさみしい

作らない日はさみしい

ひとりでゐることはさみしいけれど、

ひとりであるき、ひとりで飲み、ひとりで作ってゐることはさみしくない。

本来の愚に帰ろう、そしてその愚を守ろうと、遊化三昧の果てに山頭火は、昭和15年(58歳)松山の一草庵にてコロリ往生を遂げました。辞世の句とされるのが・・・

もりもり盛りあがる雲へあゆむ

〝遊歩〟とは〝私自身に向かう旅立ち〟なのだろうと、そんな風に素直に了解できるようになるまでは、そこそこの時間が必要でした。その間、私は〝なぜ狂わしく六甲の山々に魅了されているのか〟〝なぜ漂うような徘徊に明け暮れているのか〟いく先も定かでない不明な歩きを只々繰り返す日々でした。そういう時に出会った山頭火の流浪の歩き様は〝独り歩き〟〝不明の歩き〟の何たるかを良しにつけ悪しきにつけ教えてくれるものでした。

青い山とは自然そのもの本質であり、この世の根源のようなものです。そうだと了解したところでも、また次々と青い山は目の前に現れてきます。そんな古今東西で言い尽くされたような摂理を、山頭火は句にしたかった訳ではないでしょう。ただ、その〝青い山〟が見えていることそのもの、震えるような肉感を句(ことば)に替えてビジュアル化したに過ぎません。〝青い山〟が見えている、見ることができることが、生きていることの証、永遠との触れ合いそのものだったのではないでしょうか。

この句は、やはり〝私の遊歩〟においても全てを言い尽くしているような気がします。特別な説明も不要です。文字通りそのまんまです。目の前でうねる連山の滴るさまを全身で感じている自分がそこに在る。それだけのことですが、生きることの何たるかを見事に知らしめてくれます。この句を私が体感として味わえたことは実に幸せなことだとも言えます。途方にくれたまま尾根や沢に分け入って、さ迷い人のように歩いていた私を〝青い山〟に出会わせ、歩みべき道を標してくれた六甲の山々に心から感謝するところです。

そして、そんな遊歩の明け暮れの中で、うっすらと峰々の頂きから長く伸びた、自らの影をに気がついたのです。〝私の影〟とは、もちろん神秘的な現象ではありませんし、ことさら詩的に飾ろうとしている訳でもありません。それは私にとっての〝解くすべのない戸惑い〟から解き放たれた自分自身だったのでしょう。

六甲山というステージに立って、もつれた足取りでその影を追いかけて続けているうちに、少しずつ〝描く私〟と〝描かれた私〟のズレた波紋が折り重なり、それ以前にあった筈の〝見失った私〟の影に光があたりはじめ、右往左往の〝さまよい歩き〟からようやく抜け出すことと相成りましたが、人の命はいつ曇るかもしれません。今を大切に感じるためにも〝青い山〟に分け入る旅は、まだまだ続くものと思います。これからも、しっかりと〝遊化〟の一歩を一歩を刻んでいくばかりです。

※種田山頭火の略歴・足跡は「山頭火アルバム」(春陽堂:発行、村上護:責任編集)を参照させていただきました。

※写真の長沼隆代氏作の和紙人形は「山頭火ふるさと館」にて展示中のものです。機会がございましたらお立ち寄りの上、ぜひ実物をご覧ください。漂泊の俳人が見事に和紙の中によみがえっておりました。

NEXT ▶︎︎読本11:中原中也の散歩生活にみる〝徘徊的遊歩〟

BACK◀︎ 読本9:自分の一歩、己の居場所(地図・コンパス・GPS)

| 遊歩のススメ・第1話(なぜ歩くのか?)はこちらから※歩かない人のための歩きレクチャー読本 |

| 〝遊歩〟ハイキンググッズ10選・トイレ編※その2、出したものは全て持ち帰る? |

地図(マップ)を取り上げるのは、「遊歩ハイキング必携グッズ10選」の中で、と思っていましたが、やはりこのテーマは、単なる技術話しでは終わらないようですので、読本として取り上げてみたいと思います。

インスタやツイッターで#登山#山歩きの流し読みをしてみると、まあ何と!写真もそうですが、スマートでクールな遊歩ファッション、グッズで身を包んだ山男・山ガールが次から次へ出てきますね。初心者の集まりで街中ファッションのジーンズやスタジャンで山歩きしていた初期の遊歩会などの時代と比べると隔世の感があります。同様に、GPS時代に突入した現代では、地図読みに関しても大きく様変わりしています。

活動が始まった頃は、当然ながらGPSやスマホなどはありませんでしたから、地図とコンパスによる何百年もの続いてきた伝統的なアナログ方式による〝読図〟地図読みを会得することになりました。こればかりは、ラフなファッションのようにおざなりにはできません。〝一人で歩けないものは、皆とも歩けない〟というセオリーが出来つつあった頃で、山中にて一人なったとしても行動できるようにと、皆さんには真剣に取り組むようお願いしました。実はこの〝地図を読む〟というスキルには、遊歩を支える基本的な技術であると同時に、人としての〝歩き〟の姿勢を決定する大切なものが反映されることにもなります。

もともと地図遊びが好きだった私は、この〝ルートファインディング〟にのめり込みました。「アレレ、どこを歩いていいるのだろう?」「こんな所に着いてしまった」などという〝迷い歩き〟が好きでした。その迷いの不思議感と、それを解き明かしていくプロセスが、何ともいえないミステリー感覚にあふれてて興奮するところです。会でも、ルートファインディングそのものを楽しむという企画をよく催しました。目的地を決める。それが頂き(ピーク)なら、そこに通じるいくつかの尾根や沢があります。その中から自分たちのルートを決めて辿っていきます。ピークに突き上げる本谷ルートの沢筋を使う場合ならば、途中いくつもの支谷に遭遇します。そこで読図力が試されることになりますし、迷って枝谷にもぐり込んだ時のルート回復もその力が活きてきます。そうやって読図ができるようになって、さまよい歩きにも慣れると白地図でも、自由にルートファインディングを楽しむことができます。

当初は初心者ばかりでしたので、地図に一般的なルートが赤い線で描かれたルート地図(昭文社・山と高原地図 No.51)を使うことにしました。六甲山エアリアマップは、赤松滋さん(当時)が調査執筆されていました。後にご縁をいただいて、遊歩に関するさまざまな助言をいただいたり、一緒に歩く機会などもいただきました。氏の著書からも、多くの含蓄あるお言葉を拝借することになります。その一つに、

「迷うことを潔しとし、道を見ず、地形を見てそこから道を案ずることを試みている」続けて、

「この道は谷へ通じていく、尾根へ上って行きそうだと、先に思いを巡らせて足もとの道を選ぶようになった。単に道標を目安に右へ左へと分岐を選ぶのではなく、遠くまで視野を広げ、地形を意識していれば、たとえ道をはずれてかけても気がつくのが早い。また、どこで何故はずれたかが分かる」

〝迷い歩き〟から始まった私には、この的を得た一文に大納得。さっそく「迷うことを潔しとす」が座右の銘になりました。この文脈をよく頭に留めいただいて、〝読図・ルートファインディング〟の話を先に進めましょう。

読図の基本は〝目的地と自分現在地を知る〟というとてもシンプルなものです。しかし、これが案外と難しい。アナログなら、地図とコンパスで、方位角を探りながら、また、等高線の微妙なつまり具合やカーブを、頭の中で3D(三次元)イメージに再生・再現させつつ、周囲の地形と照らし合わせて自分の現在地と目的地を探っていきます。特にガスなどで視界を失うと情報量は激減します。これらの経験を幾度も積みかさねて、地形を読み取る感覚を養っていくしかありません。根気のいる作業でもあります。これは渡り鳥や野生のケモノが持っているような方向感覚を本能的に目覚めさせていくような作業なのかもしれません。私たち人間にもそういう本来的なイキモノとしての能力に迫っていく体験、ヴァーチャルでは決して掴みきれない体験は遊歩でもっとも貴重なものになります。

しかし、GPS・スマホ時代になると一変します。ポンッとタップすると「予定ルートから何メートル○方向に外れています」と一瞬に教えてくれます。最近のスマホは耐寒性にもさほど問題がないようです。アプリの性能は米軍レベル並みの機能性をもっているようです。以下は、GPS推奨派のサイトから引用させていただいたコメントです。

■GPSなんか使うから読図が身に付かないのだ。

という反GPS派の意見に対して、

それは逆だと、GPS推奨派はこう答えています。

「読図できない人が紙の地図なんか見たって自分の位置は分からないでしょう。地形を読むのも慣れていないと難しい。GPSは『地形と地図に慣れるまでの先生』になってくれ、読図の先生がいないと出来なかったことが人間以上の精度で可能になる」

■GPSなんかに頼ったら登山がつまらなくなる。という指摘には、

紙の地図を読んで地形を味わいながら歩くのは、それはそれで楽しいものです。でも山の楽しみは一つだけではありません。読図は普通、手段であり目的ではありません。読図が目的の登山があってもいいでしょうが、そうでない登山もあります。読図が趣味の人が道迷い遭難なんてなかなか起こさないのでしょうが、万一があります。万一のために保険としてGPSやスマホを持ち、正しい使い方を覚えるのはリスクヘッジとしては必要なことだと考えています。道に迷って遭難した時に『GPSを持たずに山に入るなんて非常識です!』と言われる時代が必ず来ます。と、スマホにGPSアプリを詰めて山へ行くのがマナーになると断言されています。

私からはこのご意見を、一つの提言として受け止めておきましょうとしか言えません。しかし、何かしっくりしない。違和感を感じるのも確かです。この提言に賛同した人の「紙情報と有視界に拘っているのは、日本の山屋ぐらいでは無いかと思います」というコメントもあった。この人の言によれば、私もやはり、日本のアナログ派の山屋の部類に入ってしまうのかなと思ったりします。

道迷いが死に直結しやすい高山や冬山には縁のうすい低山派の私においては、ほぼほぼGPSアプリ使うことはないのですし、道迷いが一つの楽しみ、味わいになっている六甲山エリアでは、全く無用のものです。(最近は地図も持っていかない)もちろん迷うのが嫌!という方も多いでしょうし、GPSアプリをどのように有効利用するのかは、各人の対応に任せれば良いと思いますが、『GPSを持たずに山に入るなんて非常識です!』と面と向って言われれば、とても困惑してしまいます。

もう一つルートファインディングに関していえば、山道の木々に巻きつけられた〝赤テープ〟に言及しなければいけないでしょう。

背を超えるヤブの中で、大海原の漂流者のごとく方向を失ったものにとって、パッと目に入った赤テープは、救世主の導くともしびのように映るだろうし、いく先々にこれ見よがしにベタベタ貼り付けられたテープは、でしゃばり者の余計なお節介モノのように映る。

六甲山を歩き始めた頃、この赤テープに惑わされて、こっぴどい目にあったことが度々あります。テープを追っていくと、とんでもないところに連れていかれたのです。通常のルートではない、どこかのサークルが自分たちのイベント用のルートに設置して、そのまま外さずに放置していたのかもしれませんが、それならせめてテープに使用目的を書き込んでおけよと、妙に腹立たしくなりましたが、同時に「なぜ、自分で判断しなかったのか」と、それを追っかけていた自分の不甲斐なさに対しても呆れてしまいます。

この〝赤テープ〟コース上にある道標とちがって、意味も目的も不明なものが多く、煩わしく感じ始めて、ついにはこれは先行者の〝単なるゴミ〟ではないのか?と思い定めて、不要なテープを剥がしていくようになりました。しかし、それはそれで、〝あなたの独断でしょう〟と会内でも異論・反論がでて紛糾してしまう始末。それならばと、阪神間の六甲山をフィールドにしていると思われる各山岳会、大学サークル、官公庁、団体・個人の岳人などの意見をいただこうということになり、アンケート調査を実施することとなりました。この〝赤テープ問題〟の詳細はここでは割愛しますが、貴重な意見を集約でしたものと思います。(この調査の集計・結果報告書をご参照ください)

先の赤松滋氏にも「テーピング」と題したコラム記事をいただきました。報告書のまとめに収めさせていただきましたが、この一文で〝赤テープ調査〟に関しての全体的な論調を推察できるものと思います。

「現在、六甲山におけるルート表示は煩雑で、見苦しい状態であり、本来の意味も失われているものが多い。部分的に必要なテープを除いて、現存している一時的意味合いのテープ表示は、撤去すべきだろう」

同じく報告書にある私の投稿に・・・、

「山での出来事を山で、都会での生活はその都会で済ましてしまう、と言うのでは、何故、人は山と都会を行き来するのかという問いに答えることができなくなる。(中略)ベタベタと貼られたそのお節介な赤テープのおかげで、行く道を惑わされることもある。しかし、考えてみると赤テープなるもの、実は六甲山以上に、僕たちの社会のまわりにもベタべタ貼られていることに気付くだろう。幼少期は何の疑念もなく、親たちが付けてくれた赤テープを頼りにヨタヨタと辿っていき、反抗期ともなると、それらを無視して逆の方向へと進んだしたりする。思春期に入ると、周囲の煩雑たる赤テープの氾濫に頭を悩ませることになる。「大学?」「就職?」「ああしろ」「こうだろう」あまりのプレッシャーで社会への適応に自信を失うこともある。しかし、ややもすると自分を見失いがちになる時に、「こう考えたら? そう生きたら?」と生活や人生の指針となるべき赤テープとも出会うことも大いにあるのだ。

このように僕たちの人生にとっても赤テープ(情報)の選択が大事でもあるのだが、テープの正体をよく掴まないまま、それを追っかけて進む悪癖が身についてしまうと、それを順に辿って、自分がどこに居て、どこを歩いているのかが不明のまま、次の赤テープだけを探すような生き方・歩き方に陥ってしまうこともあるだろう。

ここでもう一度、赤松滋氏の「迷うことを潔しとす」という文脈を思い出しながら、GPSアプリの話に戻ります。氏の一文を、

「迷うことを潔しとし、与えられた指針を見ず、広く社会を見てそこから進路を考えよう。この生き方はこうなるだろう。このやり方はあのようになるだろうと、先に思いを巡らせて足もとから進路を選ぶようになった。目の前の規範だけを目安に右か左かと選択するのではなく、遠くまで視野を広げ、社会や人間関係を意識していれば、たとえ進む道をはずれてかけても気がつくのが早い。また、どこで何故はずれたかが分かるはずだ」というように読み直すことができます。

スマホをタップしたら、地図の上にすでに予定のルートが既に表示されており、自分の人形がそのコースに乗っている。線上ならOK。外れていればコースに戻れば良いだけです。まさに簡単!わが現在地がバーチャルに表示されます。しかしながら、この赤テープを追っかけているような作業の中で、何かしら大切なものが欠けているような気がするのは私だけでしょうか?

GPSはリスク回避には最適なグッズです。山の歩き方、楽しみ方も様々ですが、同時にリスクに対する考え方も多様だと思います。安全が第一だとは思いません。安全第一を求める人は山に入らないことが一番です。私は、読図によって自身の一歩が深化していくものと信じています。その自分を支えている一歩一歩を確かめるために山を歩きます。道とは〝身〟〝地〟だと聞いたことがあります。己と大地のコンタクトの場所です。踏み出した一歩に自分を感じて、わが居場所を確かめます。その連続が〝遊歩〟だと銘じています。その大切な一歩と現在地を、GPSに委ねてしまうのはもったいない限りです。個人的には、二次的装備に留めておきたいと思います。(スマホは持っていないけど)

ちなみにバックパッカーのコリン・フレッチャー師、遊歩大全〝ルートファイディング〟の項目で、「ルートファイディングをするために、地図なしで出かけたり、概略図だけしか持たずに行くことがある」と記している。地図は、あればとても便利だ。というスタンスのようだ。さすが〝遊歩の達人〟ただしコンパスは必携にしている。

NEXT ▶︎︎読本10:遍歴、放浪の俳人・山頭火に見る〝遊歩〟

BACK◀︎ 読本8:一人歩くときほど孤独より遠い

|

キンドル出版におきまして、 山端ぼう:著「つたなき遊歩・ブラインドウォーカー」が出版されました。定価¥500 遊歩大全をバイブルとして六甲山を巡り歩いた老いた遊歩人とブラインドサイト(盲視)という不思議な能力をもつ全盲の青年とが、巻き起こすミステリアスな物語です。 続きは・・・ |

| 遊歩のススメ・第1話(なぜ歩くのか?)はこちらから※歩かない人のための歩きレクチャー読本 |

| 〝遊歩〟ハイキンググッズ10選・トイレ編※その2、出したものは全て持ち帰る? |