★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに加筆のうえ再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

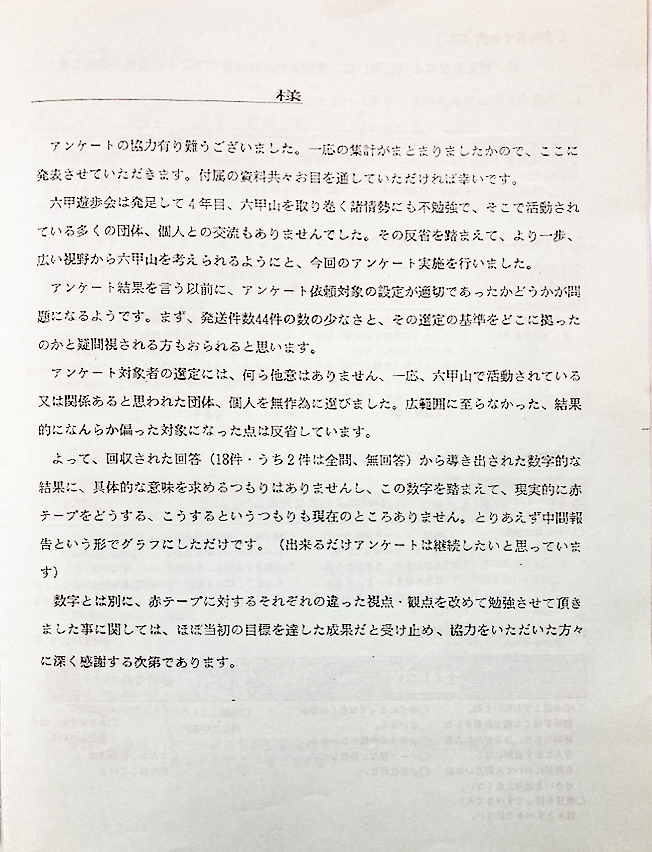

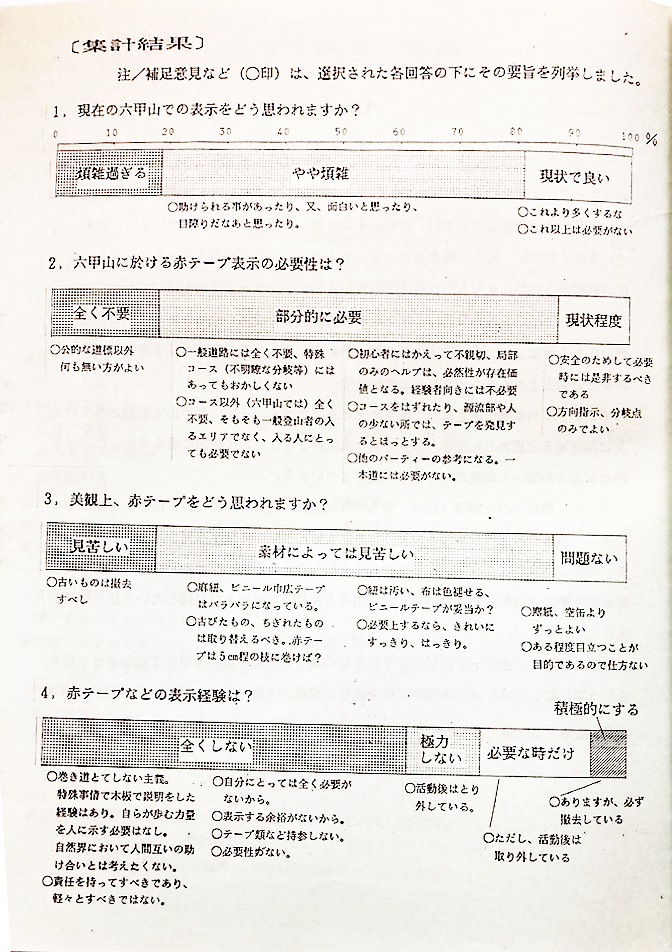

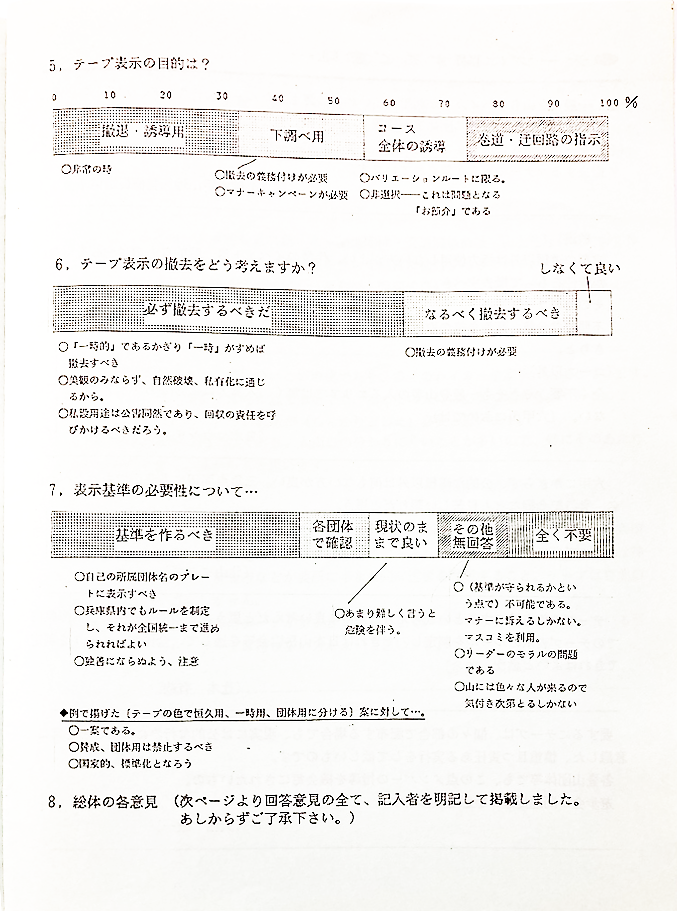

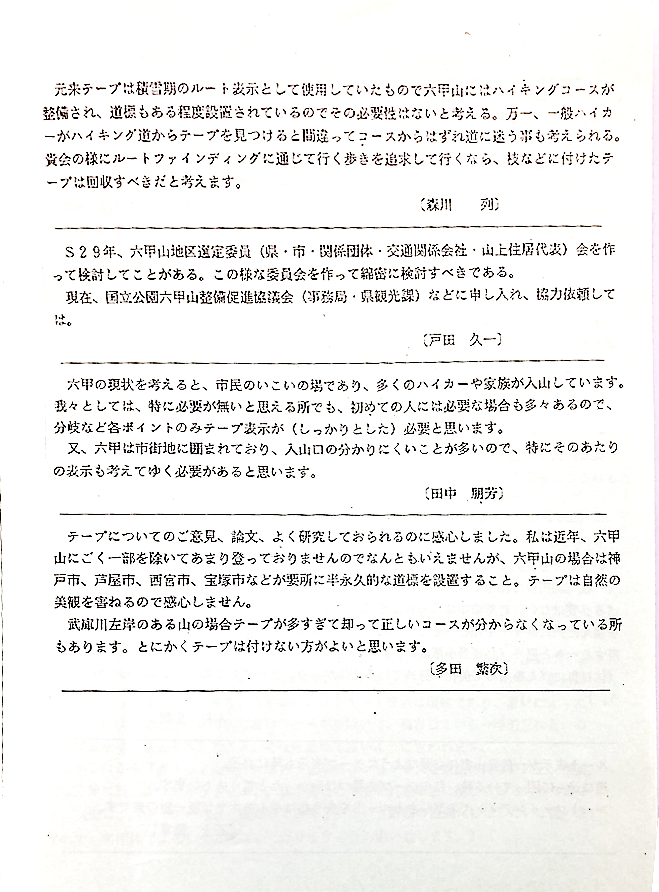

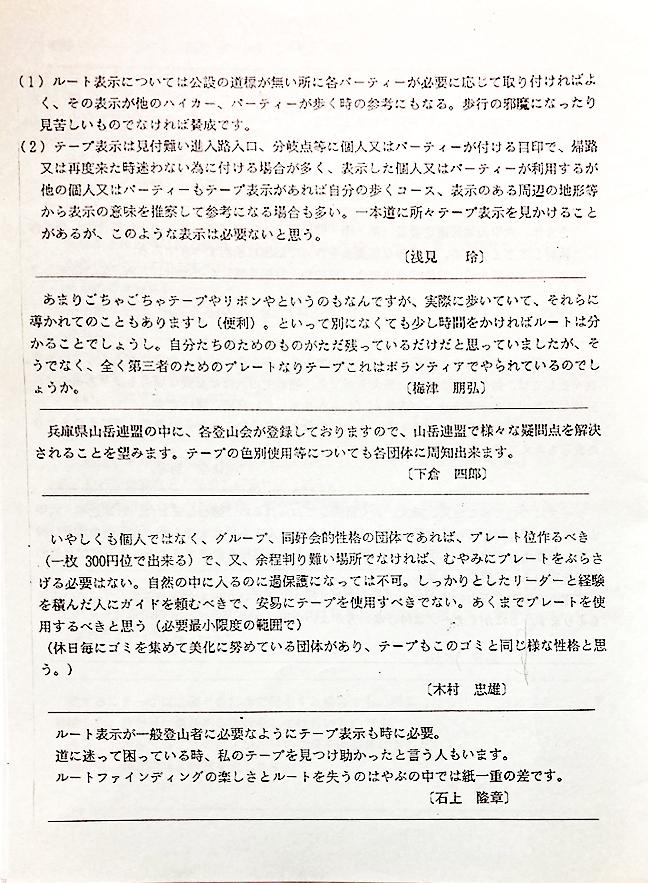

六甲山でのテープ表示に関してのアンケート調査にいたった経緯は前記事(調査遊歩アーカイブ)を参照してください。

当時の兵庫県山岳会、自然保護協会の関係者や六甲山ガイドブックの著者の方々などからも「赤テープ類によるルート表示」に関しまして貴重なご意見をいただきました。

内容につきましてはPDF化が滞っていますので、とりあえず画像を掲載しておきます。しかしながら、当時の昭文社エアリアマップ「六甲山」(六甲山のハイカーが愛用するルート地図)の著者・赤松滋さんより編集部にいただいた含蓄ある寄稿文はテキストに起こして、文末に紹介させていただきました。ぜひ、一読ください。管理人の責任にて独断で転載の件、ご容赦くださいませ。(2019年8月:追記)

INGS.4(機関紙ぶんぶんに投稿いただいたコラム記事)

テーピング

赤松 滋

山の道が細くなると、樹に赤や黄色のビニールテープが目に映える。六甲連山では、この種のテーピングが過剰気味である。力んで出掛けて来たのに、迷わず苦労なしにスーっと通り抜けてしまう。拍子抜けする。テープを追うだけの一日だったのが、無性にむなしい。そこで考えさせられてしまった。

「テーピングの怪」がハイキングコースの標識と同じに、道の案内として設けられ、誘導が必要だと感じたからに違いない。

ところが、対象がことなる。ハイキングコースは、山を歩き慣れていない人が対象の標識。一方、山の小道は、不安気味に歩くことで楽しむを善とする人が対象。テーピングは必要を、同じ安全の思想で同化してしまっては、歩きの魅力半減だと嘆く考えの一面もある。

人様のためにテーピングがなされたとて、そこには無言の親切はあっても、責任のない面だって存在している。仮にそのテーピングが当事者個人が迷った時の退却用目印であって、終わりまで面倒をみずに途絶えてしまっていたらならば、後でやってきた山慣れしていない者がたどれば、事故防止の筈が、事故誘発、迷路突入の逆作用に成りかねない。そう成ってはと「テープを充分に付けてある」のも、また事実であろう。

定か成らない小径では、ケルンを置いたり、ナタ目を付けるのが古くからの方法、小枝を折って進行方向に向けて置くなども用いられてきた。迷った時に退却するための目印であった。ところが目印に赤い布片が使われ始めたのは、本番のために下見の覚えに目印された工夫。自己防衛が主題だった。次いでビニールテープの登場、色あせたり朽ちることがなく持続出来る。それならばと事故防止の手段に使われ、私設案内を買って出た。荷造り用のビニール紐さえ使われる。テープに比べて「巻く手間が省け、結えるだけで事足りる」からだという。これら様々、色とりどりをお互いの目印の区別に用いられる。目立たなければ用をなさないだけに、多くなればなおに始末が悪い。風情がないのは実用優先、仕方が無い。商店街のセール期間の満艦飾さながらの賑わいだから、眉をひそめる。

もっと大切なことを気遣う。テープを頼って山を歩く我々の心が、他人に依存して行くことである。

「多分、テープが有るだろう」と安直に山に入る。

「テープの付け方が悪いのだ」と責任を転嫁する。

当世の処世術、山に持ち込まれかねない。

道の「み・ち」は、歩みの《み》の【身】と、大地の《ち》の【地】からなり、だから、道は「心身で大地を歩くものだ」との説がある。一方、道は「未だ知らざる」の「未知(道)だ」とも言える。特に、山を歩む者が道に託す考えである。それで育ってこそ【歩く好奇心】を「価値有るもの」としてきた。次のテープが見えないと心細くなり、気付かないうちにテープだけを追う。「テーピングのルート」をトレースしただけでは無念である。

テーピングの「ある必要」と「無い意義」は、真っ正面から異なる。有って「助かる」ことと、「困る」ことは、「有るべき必要」から出た考え。「無い意義」は、無いことを自体から端を発し、本来の姿を保ち、精一杯の技量を発揮してその道に対処する。生半可な者を寄せ付けてはならない考え。警告で有っていたい。

確かに迷ったときの事故の防止に対した策では有る。先に踏破した人が、次に来る人を迷わせない親切である。努力にたいして感謝こそせよ、恩を仇で返すつもりは無い。だけれども、「もう少し、ソッとしておいてよ」との気持ち、正直に言って残ってしまう。

若い頃、岩場のハーケンは、登った者が設置せずに、「抜くべきか、抜かざるべしや」の論議が出た。我が身を相手の気持ちに置き換えて論争した事を思い出す。

「確かめれば良いじゃないか」とは有効利用の考え。

いや、

「問題はない」とは、取り払って無くせの考え。

今日のテーピングにも相通じる。

もしも、テーピングの論争を展開するのならば「有り過ぎる不必要」への単なる反動だけではなく、存在を否定してしまってからでないと、考えは成立しない。形としてだけの親切だけはなしに、気の付かないテーピングの徒(いたずら)な所業こそ、整理が必要であろう。丁寧さ・親切さを形だけを追っては人の刹那だけがうかがえる。仕種としてだけの安直なテープセッティングをやってはならない。退却用は後日に取り払う、下見用は本番で取り除く。人助けならば、セットしたルートを戻り、再び確かめてテープを残すぐらいでなければ、人様にへの資産には出来ない。今よりも、有り過ぎる不必要はサッパリ出来ようか。努力してみたいものだ。

育った樹が、首を絞められた様にビニール紐を食い込ませていた。しかも、もはや紐は解けない。裏六甲は高尾山西側の仏ヶ谷峠からの山道、植林帯に痛々しく今も残っている。

人の気持ちの擦れ違った無念さに似てもいる。

(※昭和63年9月10発行、機関紙ぶんぶん別冊第2号より転載させていただきました)

●遊歩資料アーカイブ へ戻る