今回は、数々のエピソードや謎に彩られた葛飾北斎の〝歩き〟を取り上げてみます。この御仁、数え歳90歳にて生涯を閉じるまで制作意欲は衰えることなく、晩年の号(画狂老人)そのもののように滔々と筆を走らせ続け、名にし負う多くの作品を後世に残しました。これらの画の素晴らしさを今一度味わいながら、健康長寿を支えた北斎の〝遊歩〟のあとを辿ってみようと思います。

果たして、私たちは何歳まで山歩きができるのだろう?

本ブログ〝文人たちにみる遊歩〟でも登紹介いたしました松尾芭蕉・種田山頭火・中原中也・アルチュール ランボオたち文人らもよく歩きましたが、この画人・北斎の〝歩き〟にも目を見張るものがあり、その健脚ぶりは半端なものではありません。特筆すべきはその〝遊歩年齢〟でしょう。

最晩年には、大作をいくつか描き上げた信州・小布施(長野県)のアトリエへ頻繁に足をはこんでいます。小布施まで片道60里といいますから、往復で500km弱、これを4度も旅したと伝わっていますから合計2000kmほど歩いたことになります。その時期、北斎は80歳から87歳あたりです。「人生50年」という江戸時代にして、その〝壮健な歩き〟〝健脚ぶり〟には作品の凄さ以上に、まずは驚く他ありません。

八の字のふんばり強し 夏の富士

信州から江戸に戻る旅路にあたって、こう口ずさんだと「北斎伝」(飯島虚心著)にあります。老いたれど足腰のふんばりは若い連中には負けないぞ・・・という北斎の元気さがみなぎっている川柳です。この仙人か天狗のような健脚ぶり・アンチエイジングぶりは、特に私を含め現代における高齢トレッカー・バックパッカーには、大いに目標になるとは思いませんか?〝90歳でヒマラヤ登頂〟をめざす御仁もおられますが、これは大掛かりな物量やヘリまで使用するショー的なイベントでしょうから、われら市井の〝遊歩〟とは少し異なる話のような気がします。しかしながら、私の凡庸な山歩きにおいても「一体、何歳まで端然と歩くことができるのだろうか?」という課題がいつも付きまとってきます。それを確かめるために歩いている側面もあって〝端然〟と〝悠然〟と歩く境地にすんなりと近づくことができません。

決して高い山だけが遊歩のステージではないのですが、3000m級への山に登る脚力・体力は残っているのだろうか・・・。いやいや、それどころか1500m級でも同行者に迷惑をかけずに歩けるのだろうか・・・。あれこれ懸念しながら、結局は近場の低い裏山を一人で遠慮がちに歩いている始末。コロナ禍とも関連して、最近の登山事情もこういう傾向らしく、遭難者の高齢化も当然ながら増えていると聞きます。

多くの山岳会や山歩きサークルでも、〝健康〟や〝エマージェンシー〟を含めて高齢者の登山のあり方をあれこれ模索されている思われますが、是非ともこの元気な北斎の〝歩く力〟を感じ取っていただくことで、強靭な〝遊歩〟を支えていたものは何なのか? その元気さの根底にあるのが一体何モノなのかを探り出すことができましたら、熟年世代における〝歩き〟への大きなヒントになるものと思います。

まずはこの御仁の略歴をみてみましょう。

若き北斎の一念発起

(号は勝川春朗)

1760年、宝暦10年10月生まれ。

4歳の時に養子に出されたり、貸本屋の丁稚や木版彫り師の見習いをやらされたというから、傍目からみれば、苦労の多い幼少期を過ごしたのかも知れません。しかし、本人にとってはこういう境遇であったことによって絵師になることを夢見て、天命であったように自然に絵画の世界に浸り込んでいくことになります。

18歳の時に勝川春章の門下となり、早くも翌年には、勝川春朗の号にて役者絵「瀬川菊之丞 正宗娘おれん」で浮世絵デビューを果たしています。それから15年ほど、役者絵を堅実に描きつづけています。その間に、蔦屋重三郎のプロデュースで喜多川歌麿などの浮世絵師が頭角を現してきます。歌麿の「美人大首絵」は江戸っ子たちの人気を博し大ブレイク。追って、北斎より若い勝川春英、歌川豊国、東洲斎写楽といった役者絵師たちの新しい才能が次々と出現してきます。その活躍と輝きを傍目に見ていた訳ですが、何がしらのトラブルを起こして、34歳の時に勝川派を破門されます。

彼の中に何やら一念発起があったのでしょうか。役者絵を捨てて、狂歌絵本や名所絵、摺物の挿絵などを手がけるようになります。その間に他派の狩野画法や中国絵画、西洋画法まで習得しようとしていたと伝わっています。これは、新たな境地へ向かうための飽くなきチャレンジだったのでしょうが、この広い振れ幅は、もともと彼が持ちえていた旺盛な好奇心がそうさせたようにも感じます。「新しい画を描きたい!」その為には従来の流派や因習にとらわれず、手当たり次第に触手をのばしてスキル・感性を磨いていたのでしょう。ここが絵師としての彷徨と模索の時代だったようです。

北斎は〝歩き〟に何かを求めたのか?

本年公開された映画「HOKUSAI」では、己の描くべき画は何たるかを求めて、若き北斎はあてども無い流浪の旅に身をおきます。ある日、行き倒れるようにしてたどり着いた砂浜で、眼前に広がる大海原の荒波と出会うのです。そして、これからの北斎の作品の中に往々に現れるあの無数のエネルギーを内包した大波のモチーフ(グレートウェーブ)の力強いイメージを発見するというシークエンスがありました。

若い頃の直接資料が少ないこともあって、この頃の北斎の足跡、クリエイターとしての葛藤や悶々とした思いなどは想像するしかありません。が、やはり新しい刺激や出会い、思いもよらないモチーフなどを求めて、方々を歩き回ったり、行く先の定まらない旅に明け暮れていた時期もあったのかもしれません。映画の中ではそのターニングポイントを象徴的な展開で描いたのでしょうが、晩年の〝前へ前へ〟というパワフル爺さんぶりを見ていると、このような〝己たる画〟の何かを求めるために、流浪の旅に身を置くようなひ弱な〝歩きぶり〟はあまり想像はできません。

芭蕉には「新しい俳諧の世界を切り開くために」という退路を絶った覚悟の〝歩き〟が必然でした。山頭火(私も同様)は、〝解くすべもない惑ひ〟を打ち払うために、やむなく己を放り出すような〝歩き〟に身をおきました。中也は感性のリズムを弾ませるために、ランボオは折り合いのつかない世の中から遁走するために〝途方もない大歩行〟を続けました。

しかし、北斎の生涯を通してその画を眺めていますと、そんな己の〝歯がゆさを埋めるようなロマンチックな歩き〟を行なったとは私にはどうも思えません。全く勝手な想像ですが、北斎の〝歩き〟とは、それに何かを託そう、何かを求めたというようなヤワな歩きではなく、もっとシンプルで骨太な歩きであったと思います。雑駁に言うならば〝単なる生活の歩き〟と言ってよいような類のものかもしれません。

「野ざらしを 心に風の しむ身かな」と、無常の身だからいつ旅の途中で死ぬかもしれない・・・などと芭蕉は詠んで、懸念をかかえながら一歩を繰り出しますが、80歳を越えた北斎は、前に紹介した「八の字のふんばり強し 夏の富士」と吐いて、どうだ元気だろうと気勢をあげ、峠道をドンドン登っていきます。「どうしようもないわたしが歩いている」などと弱音を溢しながら、とぼとぼ歩いている50歳手前でピンコロを願う山頭火などとは真逆、もう比べようもありません。

この足腰の強さが彼の画を支えていたのかも知れません。この頑丈な体幹に裏打ちされた、〝画を描くための手段に過ぎない歩き〟が多くのモチーフへと北斎を導いたのでしょう。

生涯の作品数は実に約3万点を超えるといいますから(ちなみに引越し93回、改名30回)、1日一点以上のペースで描き続けた計算です。本人自ら画狂老人というように根っからの絵描きです。葛飾北斎といえば、狭い長屋で描き潰しのゴミに埋もれるようにして、朝から晩まで筆を走らせている老人をついイメージしてしまいますが、それだけのものを描くためには、どれだけのモチーフの調達や情報が必要であったか。ロケーションも重ねていたでしょう、下絵をスケッチをするために方々へと足を向けました。映像資料・画像情報がほぼ無かった時代、その〝手立て〟のために歩き回った量はどれだけのものであったか想像に難くありません。

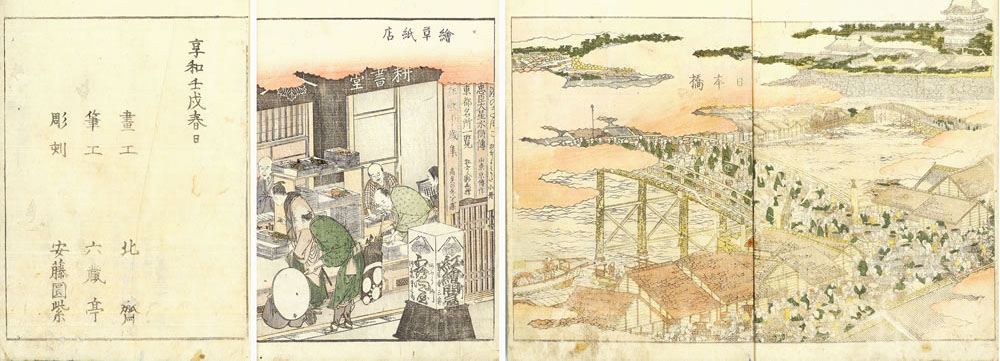

役者絵から離脱した北斎は、それから十数年間バリバリと仕事をこなしていきます。洒落本、黄表紙、狂歌本などの挿絵を描き、観光絵本『東都遊(あずまあそび)』『東海道五十三次』(42歳)『仮名手本忠臣蔵』(45歳頃)なども刊行。弟子や門人(アシスタント)なども増え、絵師としてそこそこの地位を築きはじめていたのでしょうが、まだまだ歌麿や写楽のように一世を風靡して〝ここに北斎あり!〟と名を轟かせるところまではいってはいません。ここらあたりで人生を終えていたら、平凡な浮世絵師としての歴史を刻んだだけでしょう。

ついに!弾ける鬼才・多才・POPな北斎の時代がやってくる!

・1804年(文化元年)浮世絵の大御所・歌麿が幕吏に捕縛されます。(手鎖50日)その2年後に死去。人気の写楽はいつの間にか姿を消しています。

・1805年(文化2年)北斎はこの頃になって「葛飾北斎」の号を用いるようになります。(45歳)

このあたりからです。徐々に、版元との折り合いや世の中との歯車が合いはじめたのでしょうか、北斎の北斎たる生き生きとした躍動がめくるめく表舞台へと立ち現れてきます。

・1807年〜1811年 曲亭馬琴の『椿説弓張月』(ちんせつ ゆみはりづき)の挿画(イラスト)を担当。(47歳〜51歳)

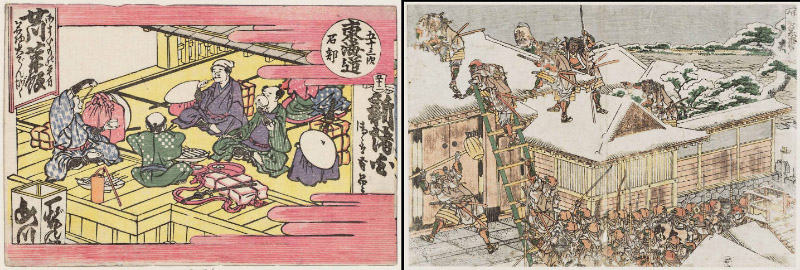

この「弓張月」スペクタクルなストーリーに加えて、度肝を抜くような奇抜な北斎挿絵に当時の庶民は新鮮なショックを受けたに違いないでしょう。評判が評判を呼び、(今でいう大バズりです)増版、そして続編もぞくぞくと刊行され、完結が4年後となる大ヒットとなりました。葛飾北斎の挿絵の迫力ある斬新さも、大衆受けする大きな要因になります。

この挿絵の生き生きとした躍動感をご覧あれ! 動き・迫力・表情、ストーリー性のある描写、POPな感覚、現代のコミックと比べても何の遜色もない。いや、これが〝ジャパンコミック〟の原型かと言ってもよいもので(古いルーツは鳥獣人物戯画)さらにこれを絵コンテだとして見てみるのも面白い。次場面に現れる挿絵との間をセルで埋めて繋げていったら動きのある〝アニメーション〟になってしまっても不思議では無い。もう、まどろこしい文章のストーリーもいらない程のドラマ性があります。そんなこともあったのか、次第に戯作者の曲亭馬琴もこのおせっかい過ぎる挿絵の迫力に閉口して、最後には決別してしまったとも伝わります。

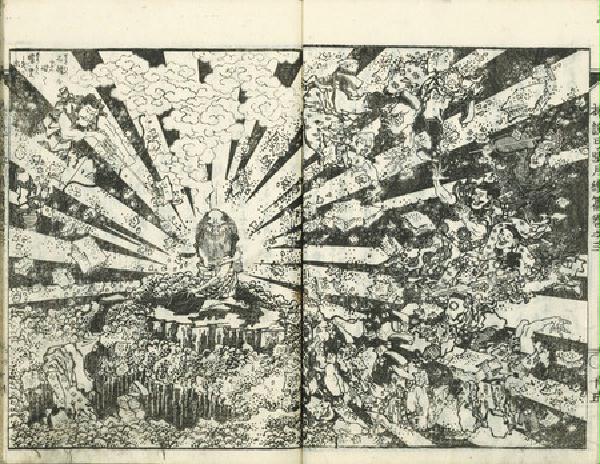

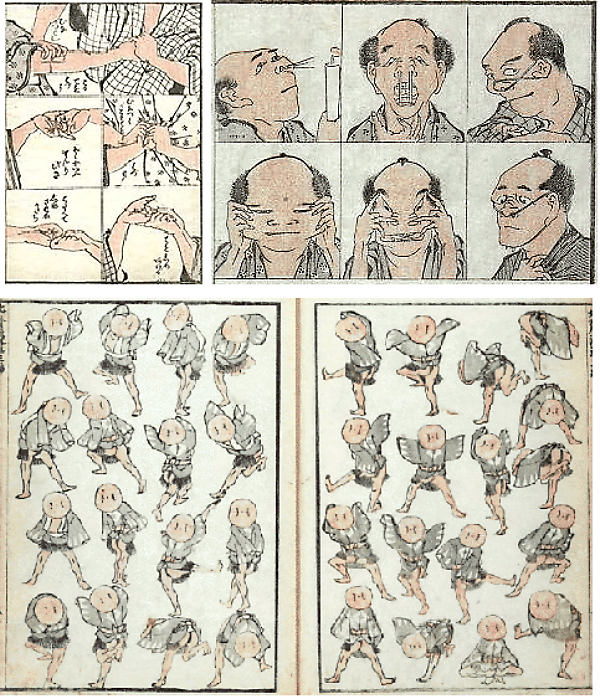

この読本のヒットのおかげもあって北斎の元に門人・弟子志願者が急増してきます。この漫画や絵を描きたいという人たちに向けてお手本としてのスケッチ集「北斎漫画」を提供します。(初版:54歳)

下の画は、人物のフォルム・手足の動き、表情あれこれ、動植物、風景、日常品、あげくは妖怪まで森羅万象数多くの素描をまとめたもので、ストーリーのあるコミック本でなく、純粋なお手本書、イラスト集というものです。後に浮世絵と共に、この「北斎漫画」もヨーロッパへ渡り、多くの西洋の芸術家たちにも多大な影響を与えることとなります。

1817年(文化14年)57歳 「北斎漫画」でイラストレーターとして全国に名を知らしめた北斎は、この漫画のプロモーションを兼ねて、本願寺名古屋別院の境内にて120畳大の「大だるま絵」を大観衆の前で描くというイベントを行い大反響を得ます。ここではもう完全に〝パフォーマー・HOKUSAI〟です。ただ画を描くだけでなく、「そうだ吊り上げていきながら描こうや」などとイベントの盛り上げ方にも腐心して、注目してくれる大衆や仲間と共感し合うことを心から楽しんでいます。北斎が役者のように動き回って大筆をふるっているパフォーマンスが目に浮かんできます。この絵は残念ながら戦災の空襲で焼失してしまいますが、2017年に、現在の本願寺僧侶たちが地域の有志や大学と協力してこれを再現したという記事がありました。再現作品はそのサイトでご参照ください。

「好まずして、どうして人の目を驚かすことができるのか」

北斎は好奇心の塊のような人だったのでしょう。そんな目で、街中や自然の中を歩き回って、人や草木、風景を見つめては頭の中に湧き上がる心象を必死にイメージ化にしようと筆を走らせます。その為に求道者のように一つの画法を極めようとする思いはさらさらなかったのでしょう。自身の跳ねるような心象を画紙の中に再生・再現できるなら、日本画法であれ、中国画法であれ、西洋画法であれ方法は問わない、あらゆるものに関心が向いています。

冒頭の画「おしをくりはとうつうせんのづ」(45歳頃)は、有名な富嶽三十六景のグレートウェーブの原型ともいわれる西洋画を意識した作品ですが、右上の画のタイトルをひらがなで横位置に書いています。これは、西洋画のサインを意識して、それらしくアルファベットように見せるためだったと言われています。その発想力も突飛ですが、常に人を驚かす、目を見張らせてやろうという意識がここにも垣間見えます。

「こういうセンスはどうですか?」「これは凄いでしょう?」と斬新なスタイルや色使いを提案して、目の肥えた江戸っ子や庶民を刺激的に挑発しているように思えます。これは全くデザイナーの仕事のようです。大衆にあるまだ目覚めていない感覚・感性をくすぐるようなものを示して、目覚めさせて一緒に共感してやろうとするものです。芸術家は独りよがりに作品やメッセージを創ろうとしますが、デザイナーは大衆に何かしらを届けるのが主な役目です。そういうデリバリーのパワーが最も求められるのですが、北斎にはこの力が充ち満ちていたと思われます。

50歳過ぎから10年間ほど春画も描いています。金銭に無頓着で生活に困り「貧乏から抜け出す為に」という逸話が伝わっていますが、弟子が200人もいたといわれる北斎、タニマチもわんさか居たでしょうし、こんな動機でポルノに手を出す訳はありません。大いなる好奇心と大衆文化への意欲的な参加だったと思います。猥らさも忘れるほどの艶やかさ、奇妙さで独特の味わいがあります。

やはりもって、北斎の足跡は長大です。まだまだ、折り返し地点の〝富嶽三十六景〟までたどり着けません。この後は次ページにて紹介したいと思いますので今しばらくお待ちくださいませ。現代人ですら還暦を過ぎたころから、人生に草臥れて、暮らしぶりに輝きを失っていく方々が多い中、かの御仁は、七十路を越してから絵師としの真骨頂をキラキラと発揮させていくのです。そのあたりは後編(執筆中)にて・・・。

【引用】

※例によって画像ならびに経歴などは各ウェブサイトより借用、年代等の正確性も自信がありません。お許しください。

「おしをくりはとうつうせんのづ」の拝借先は「“The Great Wave” 迫真の大波が生まれるまで」(ここでは構図や筆致の考察から名画が生まれた経緯を紹介しています)

※ちなみに〝おしをくり(押送)〟とは、江戸周辺で漁獲された鮮魚類を江戸へ輸送するために使用された「高速船」のことです。積荷の鮮度を保つために、江戸へ入る船舶を監視する浦賀番所で検査を受けずに通航できる特権が与えられていました。まあ、江戸っ子にとっては、船を操る人たちを〝現代でのトラック野郎〟〝冒険野郎〟のような感覚で、威勢の良い仕事をこなすお兄さんとして敬愛していたようです。この荒波も恐れぬ(波濤通船の)押送船はその性能を買われて、幕末には浦賀奉行所の警備船としても使用されたとのこと。黒船来航時にも警備に出動し、アメリカ艦の艦載カッターを上回る高速性能を発揮したとウキペディアで説明されています。さすが江戸っ子!やってくれますね・・・

NEXT ▶︎︎読本15:葛飾北斎にみる傑出した〝ご長寿百歳遊歩〟(後編)

BACK◀︎ 読本13:おくのほそ道にみる芭蕉の〝遊歩〟とは