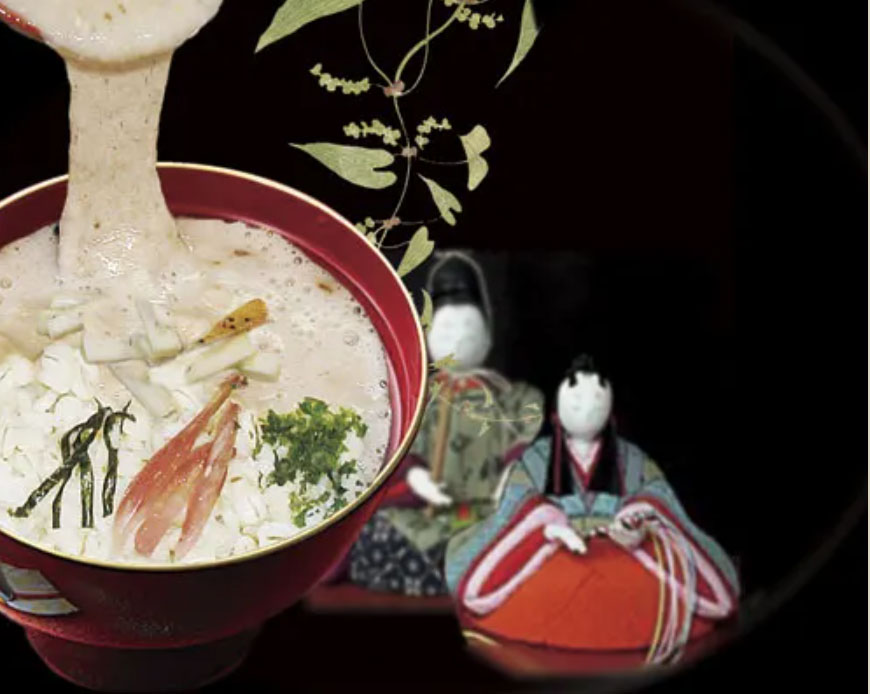

その1「小町とろろ」

花の色は移りにけりないたづらに 我が身世にふるながめせし間に 小野小町

「世界三大美女」(ここに小町が入っているのは日本だけ?)の一人とも言われ、絶世の美女の代名詞となった小野小町は、平安前期の女流歌人・六歌仙の一人としてもよく知られています。この時代あたりから平安貴族の子女の間で「雛あそび」が流行ったといいますから、小町も無邪気に「雛あそび」に興じていたかも知れません。

当時はまだ、ヒシ餅などはまだ無かったでしょう。白酒は濁り酒だったのでしょうか。この遊びの中で馳走されたお菓子や飲み物がどんなものだったのかとても興味をそそられます。

小野小町が「山芋入り麦おかゆ」なるものを食べていたという記録があるそうです。後に「小町がゆ」「美人がゆ」と呼ばれたとか、呼ばれなかったとか。芥川龍之介の「芋粥」の出展となっている「今昔物語」など舞台は平安前期、この時代の宮廷グルメ・無上の佳味といわれたのが「芋粥」だったそうだ。これは自然薯を甘葛の樹液で煮込んだもの。この上品な甘味は貴族たちに大層愛されたと言いますから、こんな御馳走も「雛あそび」の折に、小町が味わっていたとしても不思議はないところです。

後に「雛あそび」は、「桃の節句」と結びついて庶民の行事として盛んになります。

霊力のある桃の木にちなんだ「桃の節句」は婦女子の災厄を祓い、健康を願うものですから、美人食の「小町がゆ」はこの行事にピッタリの食べ物です。麦の成分・栄養素と自然薯の若返り酵素・ミネラル成分が相乗して、血液の安定、お腹の掃除、ダイエットなどに効果があるヘルシーフードですからこれ以上の行事のお膳はありませんね。

その2「ひとがた流し」

紙などで作った人形(ひとがた)で体を撫でて穢れを祓い、それを川に流し無病厄災を願う風習があるそうだ。テレビドラマ化され話題となった「ひとがた流し」(北村 薫著)は古くから日本各地で伝わっているこの風習から採られた題名とのこと。

風習や儀式ではなくても何気なく遊びや占い気分で、自分を託したものを川へ流してみるという体験は誰にでもあるのではないだろうか。

例えば、橋の上から木の葉一枚を川に落としてみる。流れに任せてゆらゆらと水面に漂う木の葉、時には、流れの渦に巻き込まれハッとしたり、岩陰の淀みにつかまって苛っとしたり、夢中に追っているうちに、ついつい木の葉に自己を投影してしまう。軽い心地のはずが、わが人生の追憶に浸ったり、また暗示を受けているようであったり、最後には沁みた気分になってしまっている。

流れる水そのものの清冽さと「ひとがた」は、抗うことを許されなかった女性たちの押し込められた思いが託された歴史を感じさせられる。この風習は平安時代になって「雛あそび」と結びつき、雛人形という「ひとがた」に替わって、穢れや災いを負って捨てられたり、燃やされたり、流されたりする風習へと変化していく。

前回、語呂合わせで「お雛粥(がゆ)」と紹介したが、気になって調べてみると、文字通り「お雛粥(おひなげえ)」という行事が埼玉県の無形民俗文化財として、小鹿野町に現存していた。4月3日、河原沢の川原で、子供達が粥を炊いて食べながら祝う雛祭りだそうだ。こうした「ひとがた流し」から受け継がれた古い風習が今でも各地に残っている。

■もちがせ流しびな行事(鳥取県用瀬町)

~祈祷神事の斎場の隣で古い雛人形に感謝やお祓い、お清めの「お焚きあげ」神事を行う。~~

■播州・龍野の〔ひな流し〕

~紙粘土の顔に折り紙で作った衣装の雛人形を、稲ワラで編んだ直径20センチほど の「桟俵(さんだわら)」の上にを乗せ、椿や菜の花を添えて河に流します。 準備に半年かかるそうです。~

その3「平家落人伝説」

流し雛ふたつ並んで果知らず 〔成田千空〕

前回の「ひとがた流し」から各地のひな流しの話題をレシピのつまみとしましたが、肝心の地元である山口周辺での流し雛行事を書き忘れていました。

県内各地でもこの風習が残っており、木野川(小瀬川)ひな流しは平安時代中期に盛んになったといれています。戦時中、一時中断されていましたが戦後に復活。初春の風物詩として現在まで伝統が受け継がれているとの事です。

そして、春告げの歳時として著名な下関・赤間神宮の「平家雛流し」も忘れてはなりません。

これは、壇ノ浦で平家の諸将とともに崩御された安徳幼帝の鎮魂の神事が「ひな流し」と結びついたものです。この時節の関門の潮は穏やかで波の秀(穂)をくぐるように折り紙でつくられた紙雛が漂っていきます。不思議な事に毎年必ず関門橋の方(東)へと流れていくそうです。その辺りが幼帝や女官等が入水した場所だと言い伝えられています。

歳時記レシピからどんどん離れて恐縮ですが、安徳天皇といえば、四国の秘境・祖谷渓を訪れたとき、とある地元資料館で「実は幼帝はこの地で亡くなられて栗枝渡八幡神社に祀られている」という平家落人伝説を聞かされたのを思い起しました。

平家落人伝説は日本各地にあって、特に珍しくもない伝聞なのですが、日本のチベットと呼ばれ誰をも寄せつけない要害そのもののようなこの祖谷渓の絶景を目の当たりにしてこのお話をうかがうと、「さもありなん」と思わず首肯、「ここ以外に逃げ落ちる地などないだろうな」と感じ入ってしまいました。

(健全な意味で)現代社会からの逃避は可能だろうか?と当時、真剣に脱都会・脱会社を模索していた自分でもありましたが、ここなら「できる 出来る、ここは立派な〝逃げ場〟になるだろう」と思わせた処です。

なぜ何故、マチュピチュのようなこの辺境の地に、彼の人々はひそやかに息を潜め続けてきたのしょうか。空中都市マチュピチュならば尾根を跨いだその開けた神々しい眺望にロマンチックなイメージをかき立てられるのでしょうが、深く暗く閉ざされた祖谷にあっては、峻険な断崖に虐げられるように住み続けてきた人々が抱え続けてきたものは、只々、逃避への強烈な意思と、開かれた社会への深いルサンチマン(憤怒)であったろうと想像するしかありません。

ついでに話はどんどん飛びます。やはりこの秘境に魅せられたアメリカの若きバックパッカーが、この地に住み着いて(逃げおちて)、地の住民たちと共に朽ちかけた藁葺きの古民家の修復を始めた。後に「美しき日本の残像」を著した東洋文化研究者のアレックス・カーである。(昨年MBSの「情熱大陸」でも登場)

現在も日本各地で幅広い活動を続け、彼が興した祖谷渓の古民家は現在「篪庵(ちいおり)トラスト」の拠点として、深奥な日本文化の体感を求める外国人たちのベースとなっている。

美人とろろの思いつき「お雛がゆ」から話に翼がついてしまいお粗末三題、誠に恐れ入ります。

→自然薯のお話「山芋四方山話」