この年(昭和60年)、極端な円高不況にみまわれましたが、これを底に世はバブル景気という浮かれた時代へ向かうことになりました。神戸では5月、バース・掛布・岡田の三連発から、秋の日本一の覇権まで、タイガースの悲願達成にむけて上に下にへの大騒ぎで、実に腰が浮いたままの一年でした。多少はその風にあおられ「よし! 我々も仲間を集めて、身体を動かしながら、気持ちの開放や表現を楽しめもう!」と芝居とか舞踊とかだけにこだわらずに、身体を使うものなら何でもありのパフォーマンスグループを作ろうと、友人三人で「曙塾」なるサークルを立ち上げ、ミソもクソも取り混ぜたような仲間(塾生)募集を始めることになりました。

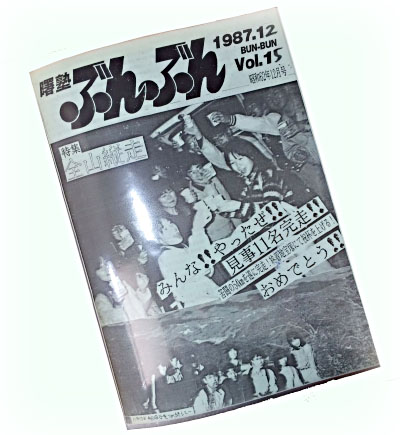

下の写真がその時の募集チラシです。ヨガ・太極拳・ダンスなどの身体表現の活動募集に混じって、社会時事を勉強する井戸端シンポジウムの参加者や、歴史・心理学の勉強会、そして、登山部を設けて、近所登山パフォーマンスと称したハイキングの参加者も募りました。阪神タイガースの二十一年ぶりの優勝ということもあって、その社会的ハイテンションに乗じたイベント、第一回井戸端シンポジウムが〝阪神タイガース優勝と私〟と題して決行された。「永遠の2位としての美学を築いてきた阪神が、思わぬ優勝によってその存在意義が問われる! 来シーズンからどう生きていくのか?」を真剣に朝まで話し合おうというものだったが、結果は居酒屋でのドンチャン騒ぎに終始してしまった。その他、思いつつままに雑多なイベントを行ったが、一番に反響が大きく、参加者が集めたのが、なんと!近所登山パフォーマンスと名付けた山歩きイベントであった。

まだ、一般的なアウトドアレジャーといえば海水浴か山歩きしかなかった昭和30年代から40年代に比べ、この頃には、海ではサーフィンやウインドウサーフィン、山ではクライミングや各種のトレッキング、映画ランボーの影響で山奥でサバイバルを楽しむソロキャンプなど、レジャーもスポーツもかなり多様化していた折、多少色褪せかけていたハイキングや山歩きというアクティビティを、もうちょっと違う感触で、新感覚で取り組めるようにしょうとターゲットを若い世代に絞った。

そうは言ってもやはり、近所登山・裏山ハイクなんて、中年のオジさんオバさんのお遊びなんだろうかと、気を揉んでいたところ、曙塾登山部によく反応してくれのは、嬉しいことに若い世代だった。まあ、要は単なるハイキングなのだけれど、それを態とらしく、当時、日常語になりつつあったパフォーマンスなる横文字を拝借したが受けたのか、存外、初心者が気軽に山歩きを楽しめるハイキングサークルが少なかったのか、あれよあれよと言う間に二十人を超える参加者が集ってきた。

その曙塾の会報一号に「場と人を求めて」という理屈っぽく気負った設立趣旨がある。少し恥ずかしいのですが、当時の〝歩き〟の転換点を思い起こすためにも紹介させていただきます。

曙塾、そして遊歩会の誕生

〝若いうちに必死に勉学に打ち込んだ訳でもない。歳を喰ってからも、ひたすら一つのものを追い続けている訳でもない。重い腰をあげてようとしても、なかなかそんな決意を持続し実行するに至らない。色々と問題は考えられるけれど、最大のネックは〝場〟がないところにあると思い、その場づくりとなるようにと安易に思いついた。これがこの〈曙塾〉である。

本来〝場〟とは、何かを生み出そうとするところに生じるもので、〝場〟さえあれば、そこから何かが生まれるだろうと考えるのは調子の良いサロン的発想だということは承知している。できればそうならない為に、建前だけは高遠に、修学の場としての〈塾〉、新しい価値観を模索する場としての〈曙〉を願って命名しました。

けれども実際には、何から手をつけるにしても、指導的立場のスペシャリストも居ないし、手持ちのスキルや知識・経験も不足している。たとえ仲間が集まったとしても右往左往するばかりで、今すぐに共同作業を通して、何かを生み出していくのは困難かもしれません。でもとりあえずは、集まろうとする人々がその各々の思いで、まず歩いてみる、のぼってみる、演じてみる、唄ってみる、踊ってみる、演じてみる、つまり自分の身体を動かしてみるところから始め、そういう一人称の作業でもって集団の中で互いに触発させながら実行(パフォーマンス)することを最初のアクションとし、少しづつ積み上げることで場が〝場〟として有効に機能していくだろうという予感があります。ぜひ一緒に何かをはじめましょう!

パフォーマンスアートとは、今でこそ誰もが平易に使う言葉ですが、当時としてはまだ、ハプニングなどと並んで前衛アートの思潮としての意味合いが強く残るちょっとした流行り言葉でした。最終的に出来上がった作品そのものに芸術的な価値があるのではなく、その作品に至るまでの行為〈実行〉こそがアートなのだという意味で、私はあえて必要以上にこの言葉を使っていました。つまり、観客が居るのかどうかの以前に、都会においては生活に埋没しがちな〝歩き〟という行為を通して、六甲山という舞台で、自然の前で素直に自分を表してみよう、まず自分を晒しだすようなアートな山歩きをしてみようと訴えました。

参加者はそんな小難しい理屈にどれほどこだわってくれたのかは別として、素直に〝面白そう〜〟と反応して、顔をだし集まってくれたと思います。大学生や社会人一~二年生の若者が集まってきました。想定していたように、ガチな山登り派は居らず、ほとんどは全くの初心者か、緩いアウトドア派でした。ちょっとしたテーマ(歴史・社会・自然)を決めて、ワイワイとそのお題について語らいながら、ボチボチと山を歩くというような〝パフォーマンス〟でしたが、中には〝自然の中で心を躍らせ、身体を踊らせよう〟というメッセージを真に受けて、当時の若者の必需品だった大きなラジカセを抱えてくる者や、サバイバルナイフを腰に差した和製ランボーもやってきました。

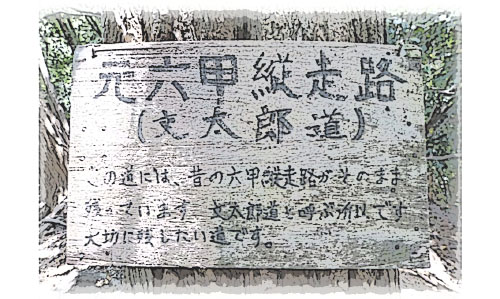

にわかに大所帯になって、〈曙塾〉では収まりきらず、こうなったら、六甲山ハイキングに特化した新規の別サークルとして独立、活動の充実を図ることにしました。ちょうどその頃でした。メンバーの一人から、東京・神田の古本屋街で見つけたという、上下巻1セットの本が、東京から送られてきました。コリン・フレッチャーの「遊歩大全」でした。この本との出会い、フレッチャーとの遭遇によって、私の〝歩き〟と私たちの〝歩き〟をピッタリと表してくれる〝遊歩〟という素晴らしい名を冠することができ、飛躍へと向かうことになりました。

そして、昭和61年、「六甲遊歩会」が誕生。加藤文太郎の後追いから始まった手綱のきかない荒馬のような〝不明な歩き〟にさまよっていた我が足先は、〝遊歩という内なるウィルダネス〟へと向かうことになりました。

NEXT ▶︎ ●読本6:ウォーキングは健全なる狂気?

BACK◀︎ ●読本4戸惑う〝歩き〟の正体なんだった?

★読本:遊歩のススメを冒頭から読まれる方はこちらをクリックしてください。