★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに加筆の上、再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

●自然とは何か

六甲山が抱えている現実的な環境問題はここでは紹介いたしません。この遊歩会とは別な形で取り組まなければいけないでしょう。 「私たちが六甲山に入ることで六甲山を傷つけている」という前提を胸に刻みながら、ここでは遊歩と自然との関わり合いを紹介したいと思います。 まずは、「神秘のフィールド/ウィルダネス」を紹介したばかりに、多くのバックパッカーを引き入れてしまったことに関して、C.フレッチャーが次のように語っています。

バックパッカーの数が次第に増え、自然そのものの存在が危機に瀕しているとすれば、私のやった仕事(ガイドの著作など)は、そうした侵略を促進させる役割を果たしているのではないかと思えてきて、(遊歩大全の)改訂版を出すことに躊躇を感じていたのだ。 そのとき、ある人が言ってくれた。「問題はウィルダネスに入り込む人の数の多さにあるのではなく、本当の生活、最も正しい生き方を知らずにいる人間の多さにあるのだ。われわれには、このような本がもっともっと必要なのだ。」私はこの好意あふれる気持ちが正当なものかどうか確かめることもせず、ひたすら嬉しくなって、すべてを受け入れてしまったわけである。(C.フレッチャー著「遊歩大全」より)

太字部分の本当の生活、最も正しい生き方とは価値観の問題で、その多様な中味は一言で云々できませんが、とりあえず一般的なナチュラリスト的な言葉として考えておきましょう。私個人からは、一体何が「本当」何が「正しい」のかを断言するつもりは毛頭ありませんし、その勇気もありません。

今、言えることは、都会的な生活が間違いで、ナチュラリスト的な生活が正しいという単純な理屈は不毛だということです。私は、週末は自然の静寂の中に身をおいても、それ以外では都会の喧噪の中で暮らしています。どちらが是か非かの問題ではなく、その両極を自由に行き来できる自在さを「遊歩」に求めることが大切なことと考えています。 自然というものは、自然と呼ばれるエリアがあって、そこへ行けば必ず自然と出会えるというものではありません。逆に、カルキ臭い水道水、どんよりした空、埃っぽい風…都会的な環境の中であっても、自然を感じ、掴み取ることもできるのです。要は感性の問題です。そして、天才的なアーティストか悟りを開いた聖人でない限り、この感性はバーチャルな環境では決して磨かれることはありません。われわれ凡人は手足、肌、目、耳、口を使って自然の何であるかを実際に体感し、自らの「内にある自然」と出会っていく以外にはありません。

—-なぜ人は、冷えたシャンペンの方が、マウンティン・クリークから流れ落ちるあの氷のように冷たい水よりも「リアル」なのだと考えるのか。なぜ、ほこりっぽいアスファルトの歩道の方が、あおタンポポのじゅうたんよりも「現実」なのだろうか。ボーイング747

ジャンボジェットは、日の出と一体になって飛翔する純白のペリカンよりも「リアル」だと、なぜ言えるのだろうか。言葉を換えて、もう一度言おう。ウィルダネスの美、沈黙、孤独から生まれ出るものより、シティーライフから生じる行動、感情、価値観の方が、なぜ「リアル」なのだろうか。(中略) こうしたもの(文明的な物)こそ、動物と人間とを別の存在にさせてしまい、私たちの視野を狭いものにしてしまっている原因なのだ。私はこう結論したい。山の清水、砂漠の花、白い鳥の夜明けの飛翔、こうしたものこそ、いっそう激しさを増した現代生活の複雑さの根本にあるリアリティーであり、シャンペン、アスファルト歩道、ジャンボジェットは、その真のリアリティーの延長線上にあるものとして視野に捕らえてこそ、初めて意味を持ち得るのだと。(C.フレッチャー著「遊歩大全」より)

広大な〝ウィルダネス〟と世俗化、公園化された〝六甲山〟とでは、事情はかなり異なりますが、六甲山域でも都会生活ではなかなか見いだせない「リアル」と数多く出会うことができます。

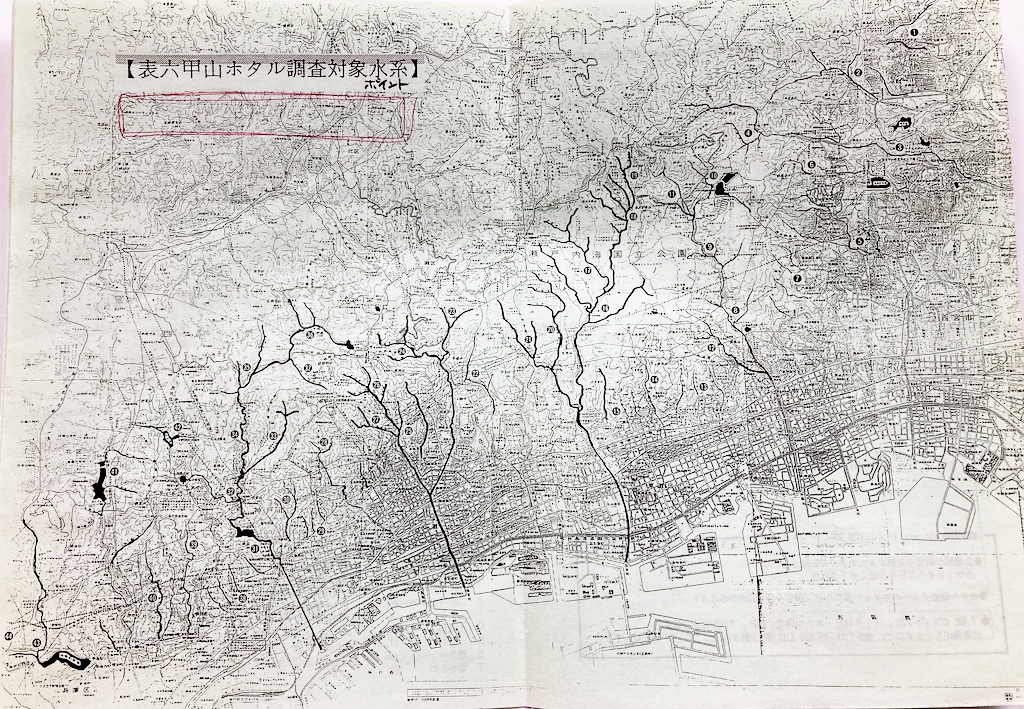

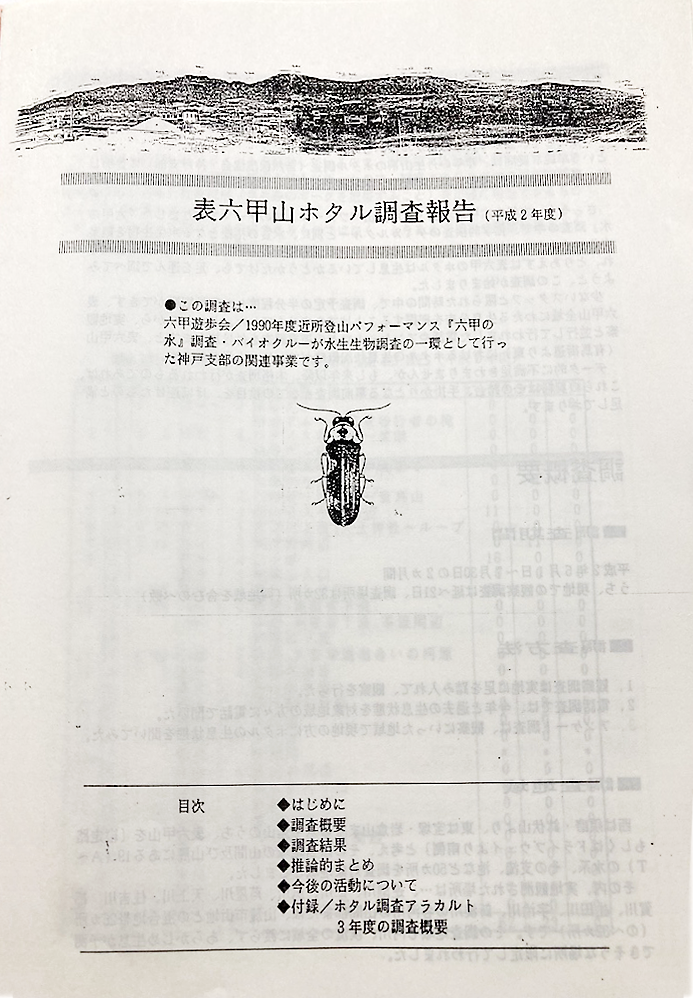

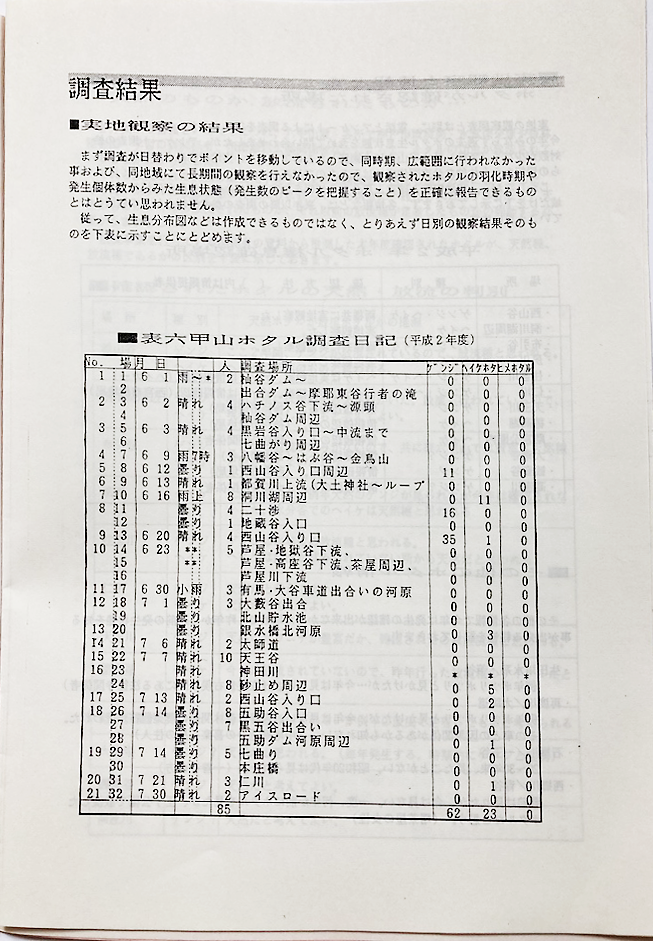

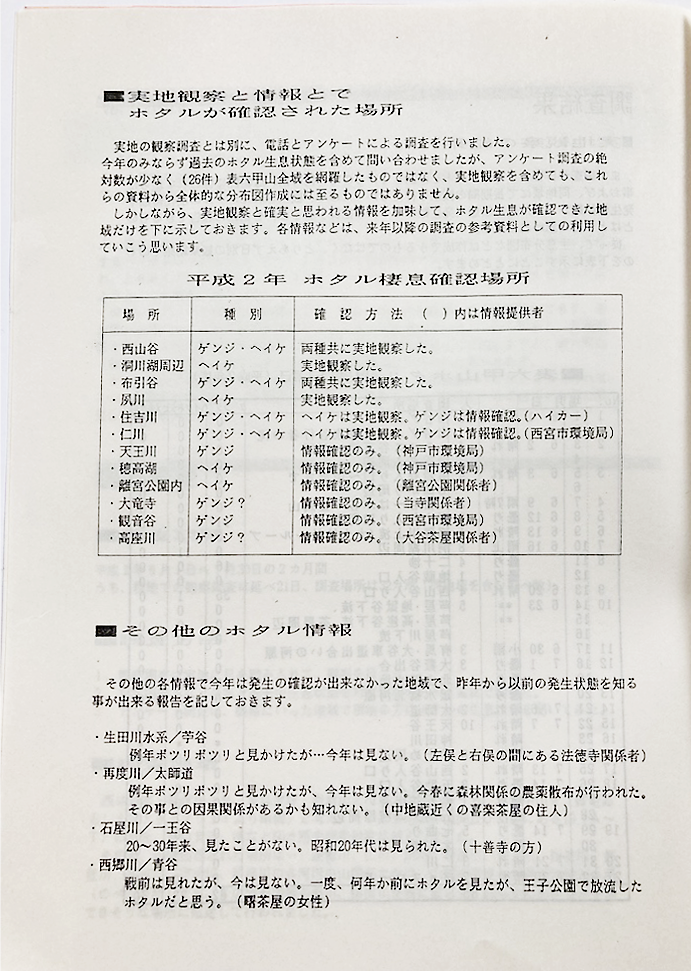

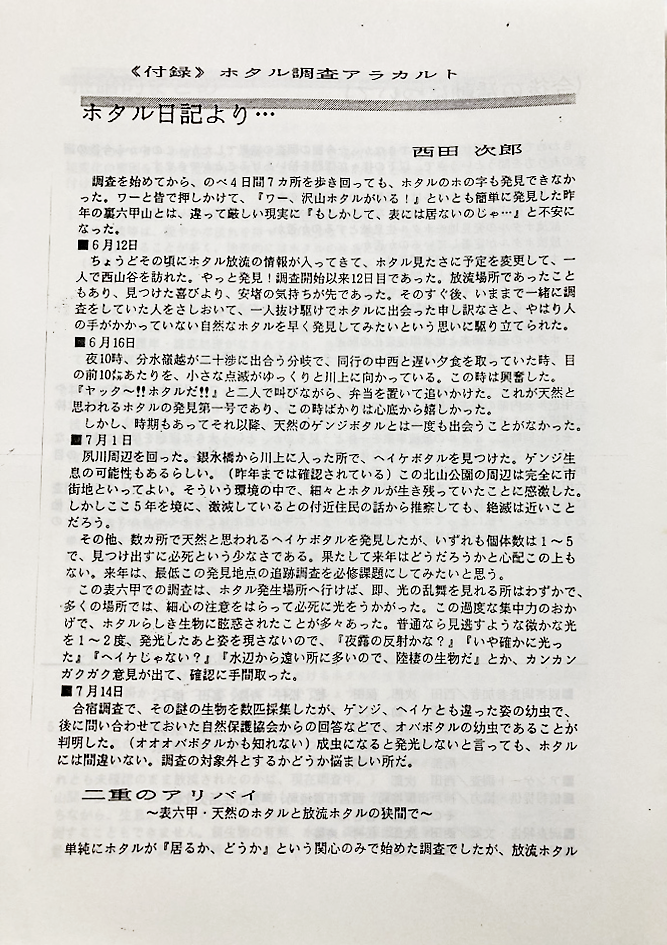

神戸市内には六甲山の沢から、大阪湾へ流れ込む数本の小さな川があります。護岸されて環境的にも自然な河川といえない状態ですが、そんな流れを源頭へ向かってどんどん遡っていくと大変、面白い体験ができます。山中にさしかかると護岸もなくなり、自然の沢の有様に戻って、時には渓谷状になったりします。できる限り水際を歩いていきますと、生活ゴミが浮いていた淀んだ流れが、清流に変わり水中の生物などもたくさん現れ、変化し、所によってはそのまま飲めるようになります。砂防柵や堰堤に度々遮れますが、なんとかそれも乗り越えて遡っていきます。谷の核心部分ではその沢がまるで自己主張しているような特色ある滝がいくつか姿を見せくれます。その滝の飛沫を浴びながら、急場を巻きこんで乗り越えていきます。いくつかの支谷を過ぎやり、本流と思える沢の急斜面をつめると徐々に流れは細くなります。そして、いよいよ源頭に辿りつくと、岩の間からポタポタと湧き出る水滴を、または地中からしみ出る小さな湧き水を発見することでしょう。これは感動です。(感動せん奴も居るかも?)ここまでが、短い沢で半日、長い沢でもまる一日あれば六甲山では充分です。時間があれば沢の中で孤独なキャンプを楽しむのもいいかもしれません。6月中旬頃なら、もしかして天然のホタルなんかと出会うかもしれません。

私は、自宅の蛇口から流れる水道水に「哀れさ」を感じると同時に「大いなる自然の営み」も同時に感じることができます。その「二つのリアリティ」を持ち得ることができます。それも、その水が何所でうまれ、何処から湧き出てきたのか、源流のあの水滴をこの目で見て、この手ですくい、この口で味わっているからです。そういう本来的な水と出会った感動があるからです。風や雨もしかり、木々や日ざしも然りです。

禅から生まれた茶道の茶室には、よく一輪の花が飾られます。それだけで大自然の多くをそこに凝縮させている訳ですが、禅の達人でなくとも、遊歩を積み重ねた体験があれば、一輪の花から、一陣の風から、小さな木漏れ日から、「リアル」を感じ、心を動かすことができます。

●引き裂かれた私

よく現代人は「引き裂かれている」と言われることがあります。この引き裂かれた状態とは、バーチャルな環境(生活)においての自分と本来的な自分(これが何かは難しいが)とのギャップをさすと思います。「自然」というテーマに絞れば、上手な言葉ではありませんが、「私たちが今、定義している自然」(頭で考えている自然)と「あるべき自然」(感性で実体験した自然)のギャップがあって、その「二つの自然」に引き裂かれている状態を感じてしまいます。

俗化した六甲山なんかに本当の自然はあるのか? と毒づく方がたまに居ます。また、六甲山の自然を守れ!とか叫ばれる方も多いです。しかし、そう言う前に「豊かな自然、守るべき自然」とは何なのかを、まずは深く突きつめなければいけないと思います。その問いかけは「傷つき続ける六甲山」自体から発せられているように感じます。その問いかけに応えるためには、「私」がハッキリと感じえた「リアル」を積み重ねていくしかありません。これこそが「内なる六甲山」と言えるのではないでしょうか。 自らの内に六甲山を見い出すことが、内なる自然との出会いへと通じています。ここに至れば私たちの「二重の現実」をよく見渡すことができます。その上で環境問題や自然保護の課題を考えてみてください。そして、自分の生活も…。そこから先は貴方次第です。

★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

★遊歩資料アーカイブの目次へ