初めての天然山掘り・没入のごとし

田んぼの収穫が終わって一段落つけば、次は芋掘りと相場が決まっていました。芋掘りはサツマイモが多いでしょうか。山芋が好きな人は年末年始用のグルメ食材をと山に入って、秋口から狙い定めていた自然生(自然薯)を掘ります。そして、手があいた時に秋冬野菜の種も蒔いておきます。

一般的な農家のライフスタイルなら、「刈ったぞ 掘ったぞ 蒔いたぞ」という具合なのですが、山頭火におきましては、次のような句になっています。

刈るより掘るより播いてゐる

「貧農生活」という表題もついてあるところから、まあ、のんびり楽しくしたためた句という訳にはいないのでしょうか。句評にもこうあります。

「稲も刈りました。薩摩芋も掘りました。それをすぐさま口にする余裕はありません。汗をぬぐい水を飲み、直ちに次の作物の種まきにかからなくてはなりません」貧乏暇無しの言葉が切実に響く時代だったのでしょう。「貧しい農夫、農家を案じています」と・・・。

友人のM君が、初めて天然の山掘りに挑戦いたしました。

何処を掘るかは、それぞれに技や方法があるようですが、ともかく葉が黄化し始めた頃は、遠目でも黄金の滝のように見えますので自然生の群生地は簡単に発見できます。その頃に葉形やツルの太さ、そして零余子(むかご)採りながら良く形状等をチェックしておきます。

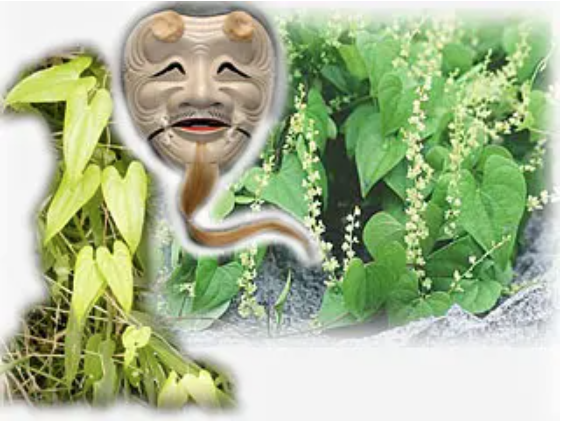

葉形は細長いハート型が真芋に近く、横太りのアゴの張ったハート型(トランプのハートに近いもの)は、毒性のあるオニドコロの場合もある。その違いは「野老(ところ)と自然薯」の項目を参照下さい。能面写真の左の葉が自然生(自然薯)で右の葉っぱがオニドコロです。一番、確かな区別は、自然生の葉は対生でトコロは互生です。

ツルの太さは、太いほど大きな芋が出来ている可能性が高いのは当然です。褐色でこじんまりキュッと艶のあるムカゴを付けているのは美味しそうです。長芋のような大きい艶のない灰色のむかごのツルには、それに相応した山芋が育っていると想像できます。

山芋掘りは、実に面白いプロセスを体現させてくれます。男性の狩猟(収穫)本能をかき立てるのかも知れません。単に山芋を掘るのでなく、「折らずに穫りたい」というような作業美学も加わってしまうと、数倍の労力を費やして馬鹿でかい穴を何時間もかけて掘り続けます。

子供らと一緒の時は、子らはとっくに飽きて違う遊びをしている中、父さんは黙々と掘るというような事になる。この没入の境地に到るプロセスを見事に体現させてくれるのが山芋掘りです。

自然薯やむかごをよく詠む高浜虚子に

鵙高音 自然薯を掘る 音低く

という句があります。実にそのプロセスをよく描いています。モズが、チチィー!と鳴いている場面を切り取った一瞬と、ズシッという土を削る音との対比からは、静かな山中の穴掘りの長い時間をも感じさせます。

■人物歳時記 関連ログ(2021年追記)

・小説「吾輩は猫である」自然薯の値打ち(夏目漱石)

・小説「坊ちゃん」の正体・・・(弘中又一)

・零余子蔓 滝のごとくにかかりけり(高浜虚子)

・貴族・宮廷食「芋粥」って?(芥川龍之介)

■読本・文人たちに見る〝遊歩〟(2021年追記)

・解くすべもない戸惑いを背負う行乞流転の歩き(種田山頭火)

・何時までも歩いていたいよう!(中原中也)

・世界と通じ合うための一歩一歩(アルチュール・ランボオ)

・バックパッカー芭蕉・おくのほそ道にみる〝遊歩〟(松尾芭蕉)