●遊歩のススメ

●あてのない行乞流転の歩き「種田山頭火」

●どこまでも散歩大好き「中原中也」

●謎めいた大歩行「アルチュール・ランボオ」

●覚悟のバックパッカー「松尾芭蕉」

●傑出したご長寿百歳遊歩「葛飾北斎」

●バイブル遊歩大全「コリン・フレッチャー」

●孤高の人を追って・・・「加藤文太郎」

バックパッカー、ハイカー、ウォーカーなど既に〝遊歩〟の世界に足を踏み入れておられる方には、周知のことばかりで恐縮します。まだまだ〝歩き〟の秘められた素晴しさにお気付きではない方にこそ一読して、自己表出、自己のルーツ探索に〝遊歩〟をご活用いただきたいと思います。もちろん健康増進、心身共のデトックスにもアクティビティとしてもオススメです。

登山、トレッキング、ハイキング、散歩などと、楽しい歩きをはじめ、苦しくて辛い歩きも含めてトコトン〝歩き〟の一歩一歩を紹介していきたいと思います。〝遊歩〟このステキで幸せなアクティビティをまだ、見知らぬ方々はぜひともお立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。

以下、カテゴリーのご案内と読本の各項目の目次を紹介させていただきます。

上記の資料を読み直しておりますと、青臭いところとか、自分でもよく分からないところがままあって、一から書き直してみるかと思いました。内容に大きな変化はありませんが、あれこれ手を加えたり、切口を変えてみたりして分かりやすく書き下ろそうと思います。一応、終活というか、総決算という気持ちで書いていこうと思います。

どこから読んでも〝遊歩とは?〟が考察しやすいように、マガジン風に再編集して、下のような項目で投稿していく予定です。(※リンク箇所は投稿済み)

●読本1・遊歩とは何か?

●読本2・幸せは歩きの距離に比例する?

●読本3・孤高の人・加藤文太郎を追いかけて・・・

●読本4・戸惑いの〝歩き〟の正体

●読本5・あるく・のぼる・あそぶ・まう・おどる・うたう・えんじる

●読本6・ウォーキングは健全なる狂気?

●読本7・遊歩のステージ(舞台)に立つ

●読本8・一人歩く時ほど孤独より遠い?

●読本9・自分の一歩、己の居場所(地図・コンパス・GPS)

・遊歩におけるエマージェンシー(遭難・道迷いとは?)

・孤高の歩き、群れた歩き

・裏山は永遠のトイボックス?

・遊学歩学

・動的な禅への誘い(立禅歩禅)

・迷うことを潔しとする

・山に入れば必ず自然と出会えるとは限らない。

・私たちにとってのウィルダネスとは(原郷とは?)

・遊歩を極めれば、人生は変わる?

● 解くすべもない戸惑いを背負う行乞流転の歩き(種田山頭火)

● 何時までも歩いていたいよう!(中原中也)

● 世界と通じ合うための一歩一歩(アルチュール・ランボオ)

● バックパッカー芭蕉・おくのほそ道にみる〝遊歩〟(松尾芭蕉)

● 北斎にみる傑出した〝ご長寿百歳遊歩〟(葛飾北斎)

十人十色〝山歩きはアートだ!〟十人十色の〝歩き〟が百人百様の人生を彩ります。

このシンプルで根元的なアクティビティ、あなたの〝遊歩〟とは何なのか?

先人たちの歩きを通してあなたの足跡を見つめ直してみませんか?

| 遊歩のススメ・第1話(なぜ歩くのか?)はこちらから※歩かない人のための読本 |

ダンシングサークルの仲間たちに呼びかけて、自然の中で自己の表出を!と始めた近所登山パフォーマンス(第1回 1985年)が出発点です。1986年に「六甲遊歩会」を結成して、例会などで六甲山系を中心に彷徨うように歩いた山日記をベースにしています。三十路半ばで突然のように始まった山歩きですが、思春期から二十歳代にかけての青春時代の奮闘、そのほとんどは挫折の連続でしたが、その総決算として始まった〝遊歩〟は第二の青春をしっかりと彩ってくれました。2003年、六甲遊歩会退会後は、山口県の山々を辿ったり、時折に六甲山に帰ったり、各地の気になる山々を歩いています。基本、高度な技術が必要な冬山や高山でのお話しはありません。

私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)に記述・編集したものを「資料:遊歩アーカイブ」としてデジタル化できた分だけを収めています。

○資料01-1・〝遊歩〟とは?(1)散歩? 登山? 冒険?

○資料01-2・〝遊歩〟とは ? (2) アート? 禅? 旅行?

○資料02 ・ステージとしての六甲山(資料)

○資料03 ・引き裂かれた六甲山(ウィルダネスとは?)

○資料04・ 調査遊歩レポート(ホタル・水質・地理など)

震災直後から手元にあったノートに、走り書きのように書き留めていたメモがありました。このメモは、21日目後の2月6日に途絶えていました。はっきりとはその理由は覚えてはいませんが、その時点で「何かが終わった」のだろうと思います。

それをもう一度、省察してみたいと、震災から十二支が一巡りした2007年の1月、このメモを読み返しながら、地震前日からの足跡を、さらにそこから続いた12年間の足跡を、辿ってみた旧ブログをこのカテゴリーに移しました。現在、本ブログへ転載作業中です・・

阪神大震災契機に山口県に移住後は、じねんじょう山芋の生産・販売会社のWEB管理の縁をいただき、併せて、その産物としての高付加価値を活用した中間山間地の地域振興・農業再生・担い手育成などの活動プロジェクトに参加、その報告やエコツーリズムを介した地域資源の発掘アイディアなどの話を綴っています。

都会の遊民としての山々での自然との交感は、内なるリアリティをたくさん呼び起こしてくれ、見失っていた多くの自分と再び出会うことができましたが、田舎暮らしでの大地との交感は、生活者として正面から自然に向き合うことになりました。大地に根を下ろすための「生きるための知恵」を数多く学び、その喜びに心が躍りました。まさに第三の青春と呼ぶにふさわしいストーリーです。

七十路を超え、高齢者に向かうプレッシャーをひしひしと感じつつ、己のステージも終活に移りつつとあるとはいえ、足下の〝歩き〟は、歴然と生に向かっています。まだまだリアルタイムの一歩一歩に悪戦苦闘している次第です。脚力も衰え、物忘れや神経痛に悲鳴をあげつつも〝働く〟場所を確保していかなければなりません。そんな愚痴っぽい話もつづっていきたいと思います。

愚昧とお叱りをうけるかもしれませんが、このカテゴリーにて〝遊歩〟のコンテンツ化(商品化)を提案していこうと考えています。団塊の世代以上の諸先輩たちの〝人生の歩き〟を可視化・現金化しようとする危うい試みですが、こればかりは多くの人たちの力が必要です。どれほどの闊達なプロジェクトになるかどうか、わが第四の青春が問われるところです。

是非ともコメントなどを通して叱咤や激励をもって、ちいさな共生プランへの工夫やアイディアをいただければと思います。(目下、計画中です)

■

■

■

★本カテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

目次は下記の通りです。(資料が増えた次第、順次リンクを貼っていきます)

■「遊歩とは何なのか?」

狂気? 散歩? スポーツ? 登山? 冒険? 健康? 禅? アート? 放浪?

■「遊歩の舞台としての六甲山とは?」(編集中)

せめぎあう都市と山岳の最前線、遊歩の舞台としての成立条件。

■「自然とは何か?」(編集中)

「引き裂かれた私」の発見、

「内なる六甲山」「内なる自然」との出会いを求めて・・・

■「調べる遊歩?」

ホタル? 56.4km? 水? 自らの内に潜んだ「赤テープ」を剥がす・・・

※注:ログのアップ日時はソート的処理(収録日時)で記述日時とは関係ありません。

その他、当時のママで生じる不確定な記事があるかも知れません。ご了承下さい。

■

■

■

本カテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに再収録したものです。

★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに加筆のうえ再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

「ルート表示用の赤テープは一体何を意味するのか?」という疑問から、六甲山をフィールドにした各山岳会、大学サークル、官公庁、団体・個人へのアンケート調査と赤テープ表示の特集記事をまとめ、BUN-BUN別冊2号として発行(9月)。

……「え~と、右は◯◯か」「左が◯◯か」 道標(社会通念)をついつい追って歩いてしまう。こんな歩きは周囲の地形(社会)を自らの内にイメージできていないから、道標がなくなった時(迷った時)に進むべき方向を失う。…… このような意味合いのことをエリアマップ「六甲山」の著者・赤松滋氏が書かれていました。この言葉がこの調査のきっかけであったことは間違いありません。 確かに山中のルート(社会)は複雑で、とくにビギナー(年少者)が迷わず歩く(生きていく)には、折々の分岐点には、正確な道標(目的の確かな選択肢)を用意しておかなければ不安です。その内に地形(社会)そのものが頭の中でイメージできるようになれば、自分が選んだ目的に向かって、遠回りであろうが、近道であろうが、自分に合ったルートを自由に選んで、歩けるようになります。これは凄い!ことです。つまりルートを失った時や迷った時(挫折した時)にもパニックにならず、進むべき方向(再出発~復興とも言いますか)を自身の中から(社会通念に惑わされず)見い出すことができるのです。

赤テープも一つの道標です。六甲山の支尾根、支谷いたる所で、まるでゴミのように巻き付けられている赤テープ、これが奥深い雪山なら生命を救う目印となるかも知れませんが、六甲山ではただ私たちを煩わせ惑わせるだけです。安易で過剰な赤テープ(過保護)は結局、ルートの選択力(人生に立ち向かう力)を育むことを疎外します。冷たい言い草ですが自然のフィールドとは厳しいものです。そういう厳しさを保全するために私たちは過剰な赤テープを撤去したいと考えます。同時に自らの内にある『赤テープ』も剥がしていきたい。

(※当時は、息巻いて赤テープを剥がしていたようで、共感より反感を買っていたようです。2010年9月)

■六甲山を見つめ直すシリーズ╱その1

六甲山に於けるテープ表示に関してのアンケート集計結果報告(昭和63年度)

当時の兵庫県山岳会、自然保護協会の関係者や六甲山ガイドブックの著者の方々などからも「赤テープ類によるルート表示」に関しまして貴重なご意見をいただきました。

の内容につきましてはPDF化が滞っていますので、とりあえず画像を掲載しておきます。しかしながら、当時の昭文社エアリアマップ「六甲山」(六甲山のハイカーが愛用するルート地図)の著者・赤松滋さんより編集部にいただいた寄稿文は含蓄ある噛みしめたい一文ですのでテキストに起こしてみました。ぜひ、一読ください。(2019年8月:追記)

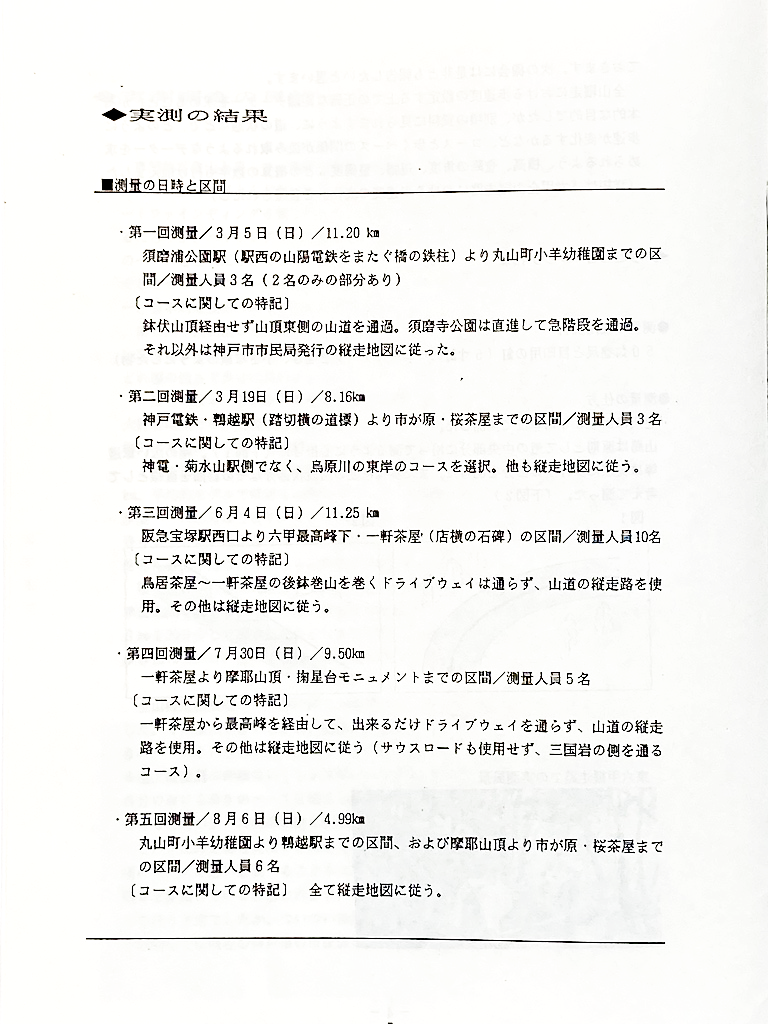

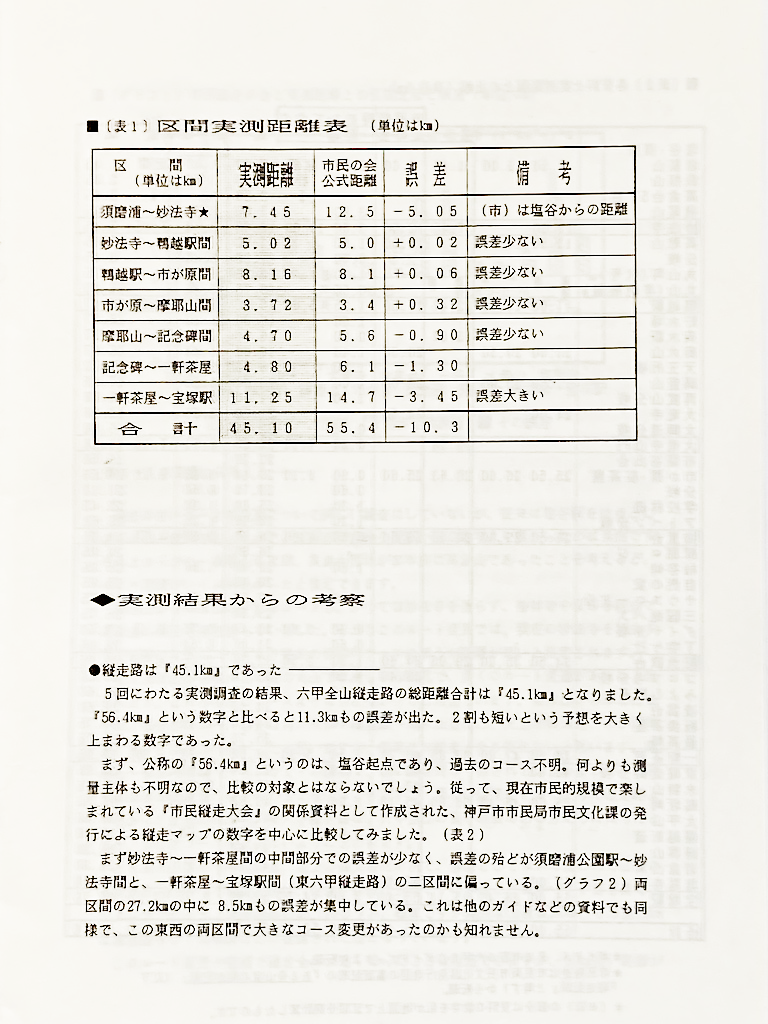

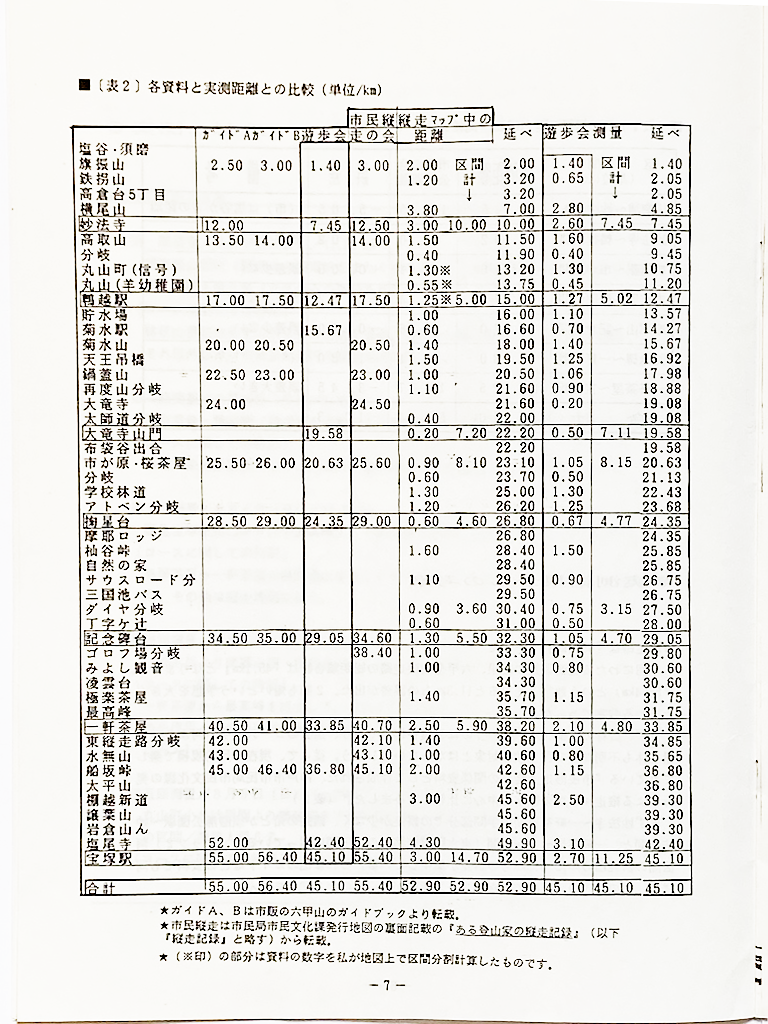

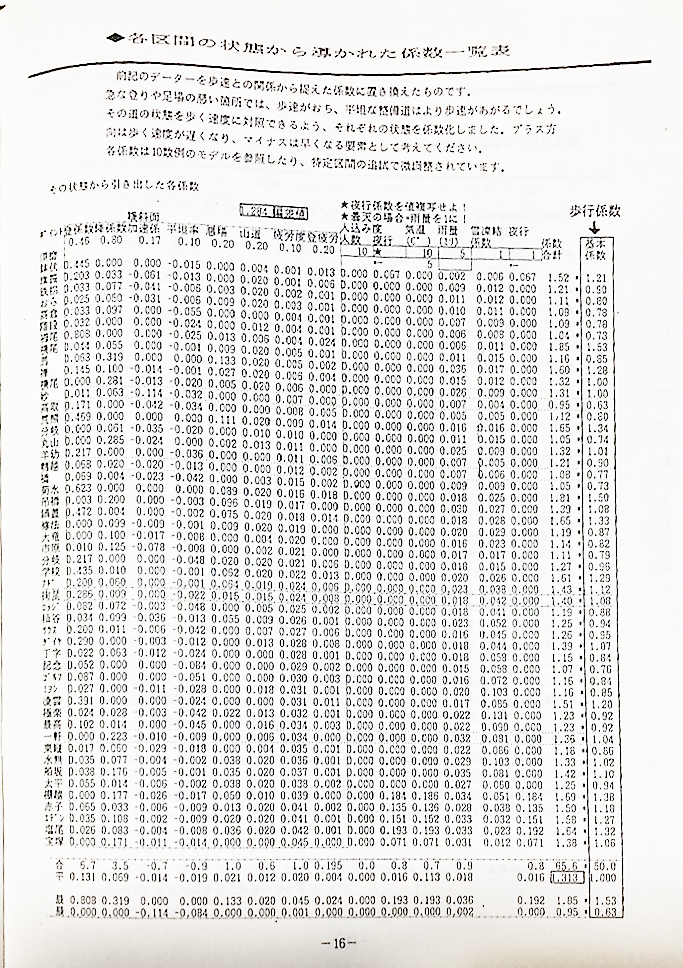

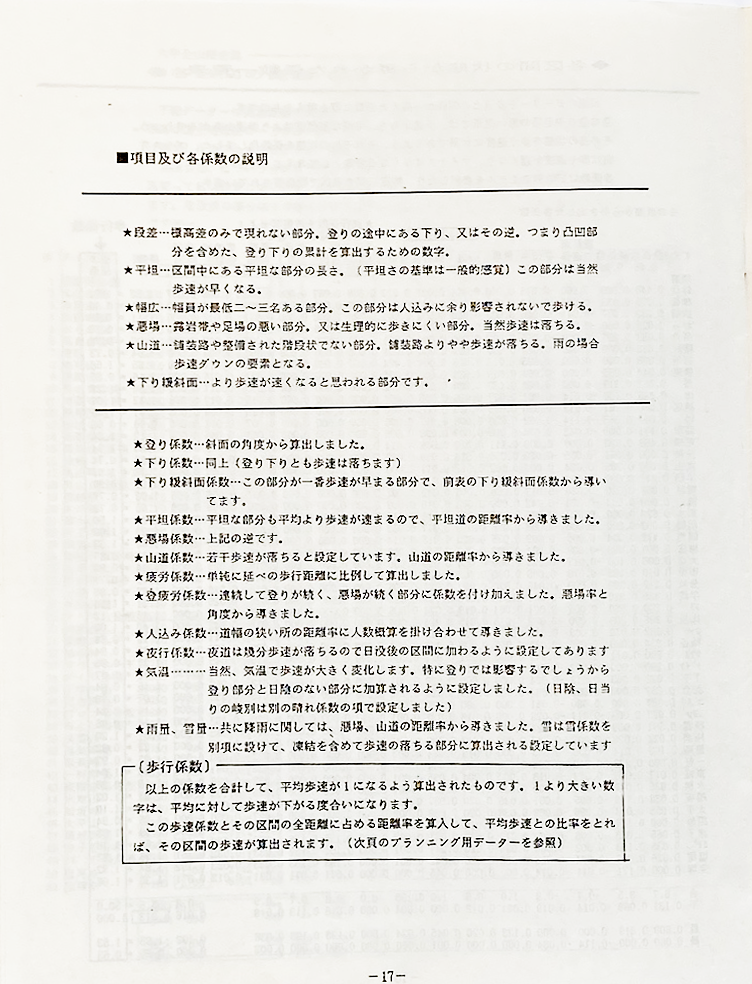

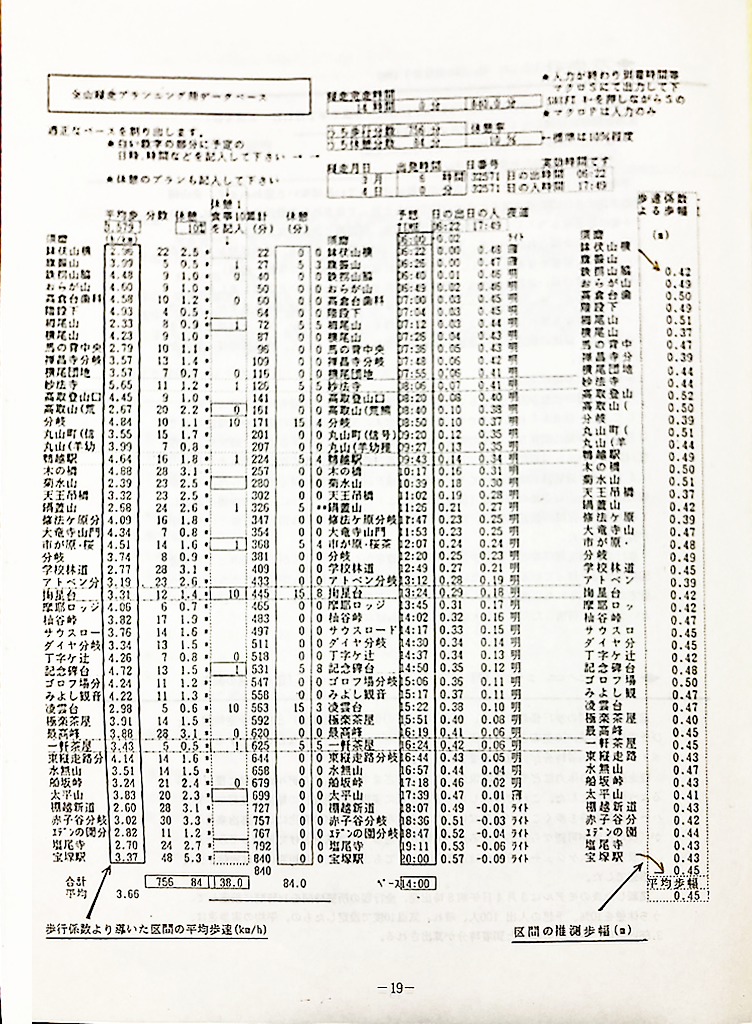

・計5回の巻尺を使った実測と万歩計やコンピュータ分析での距離測定。

・調査結果は『六甲山を見つめ直すシリーズ/その2』BUN-BUN別冊4号として発行。

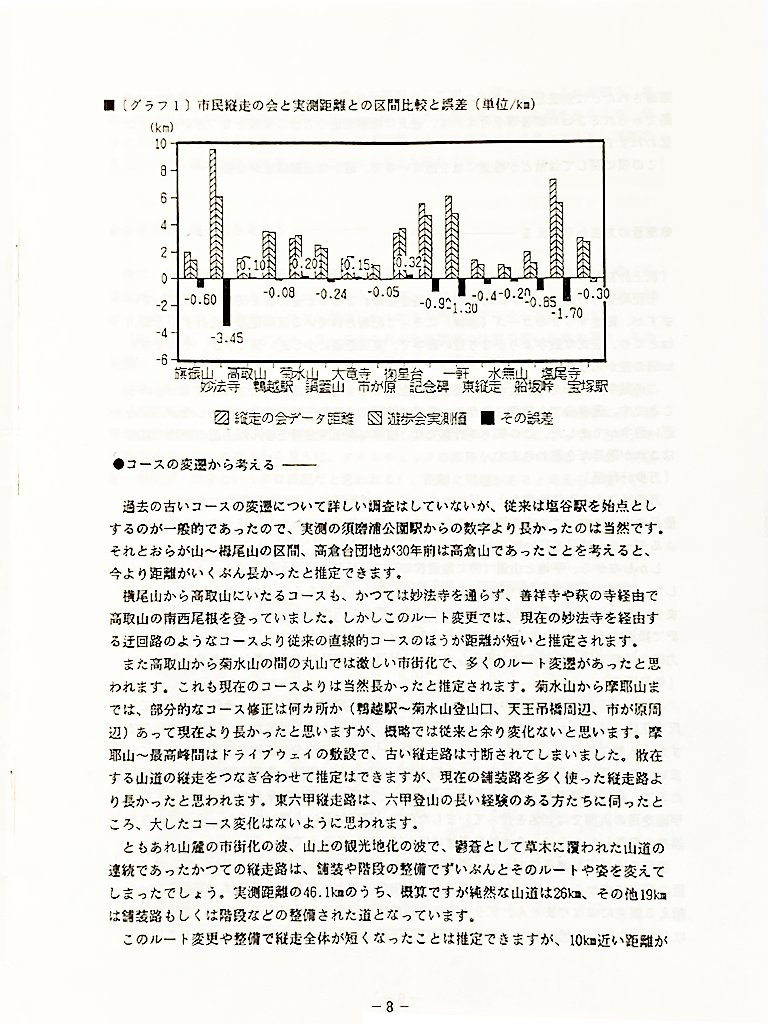

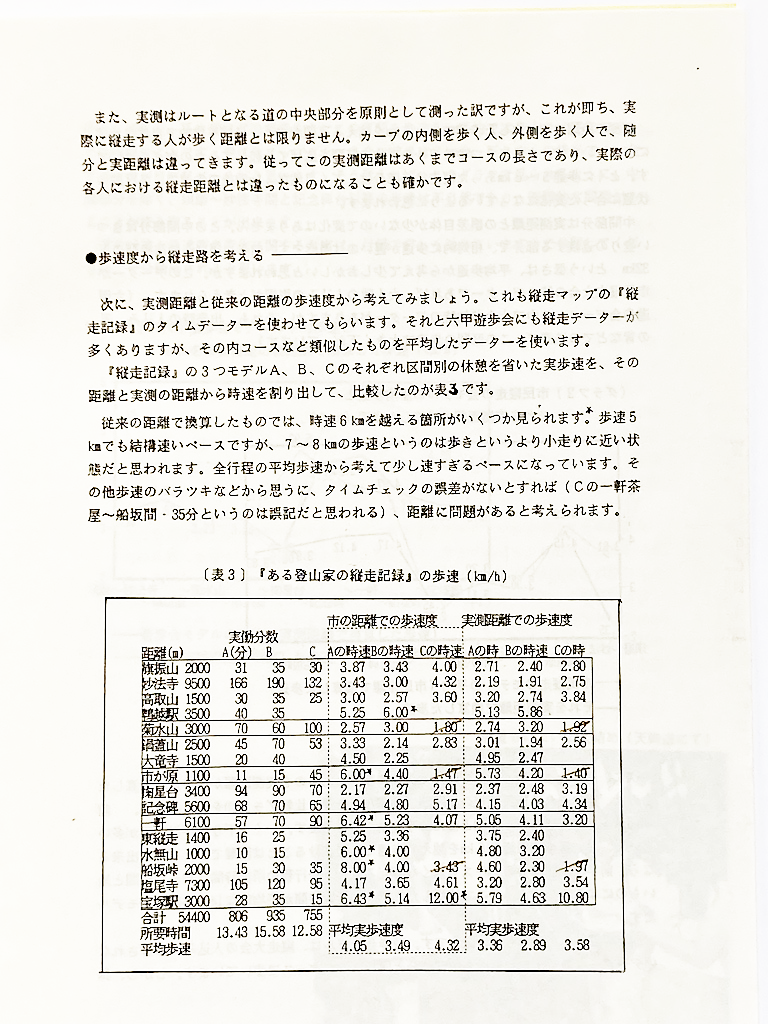

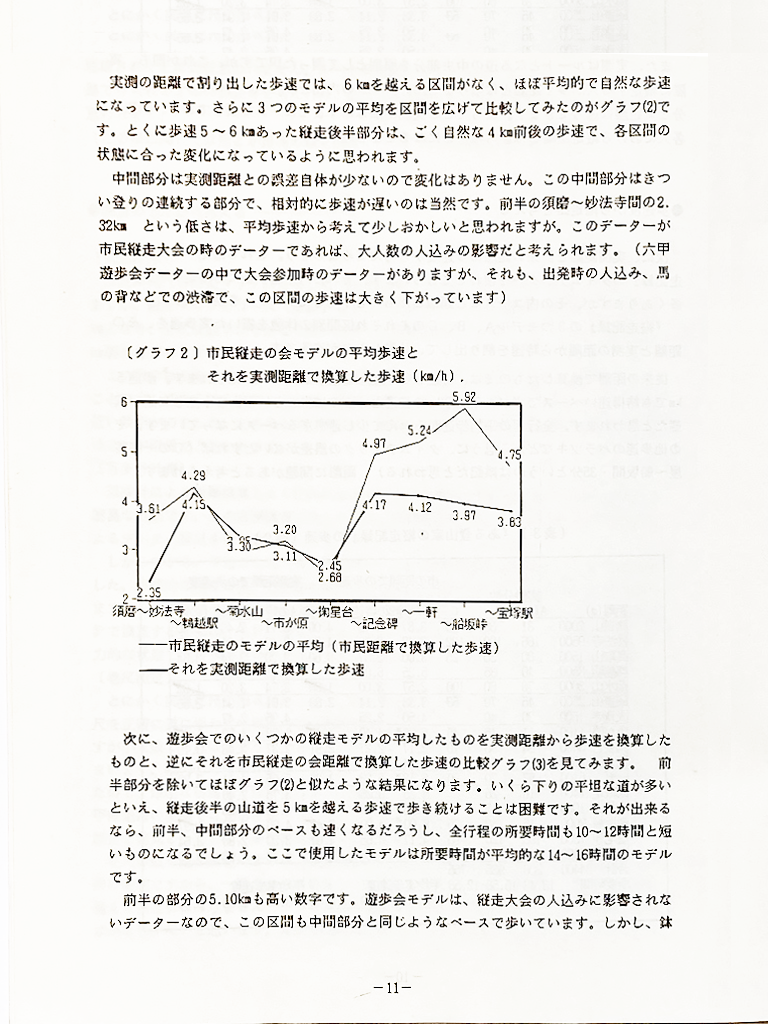

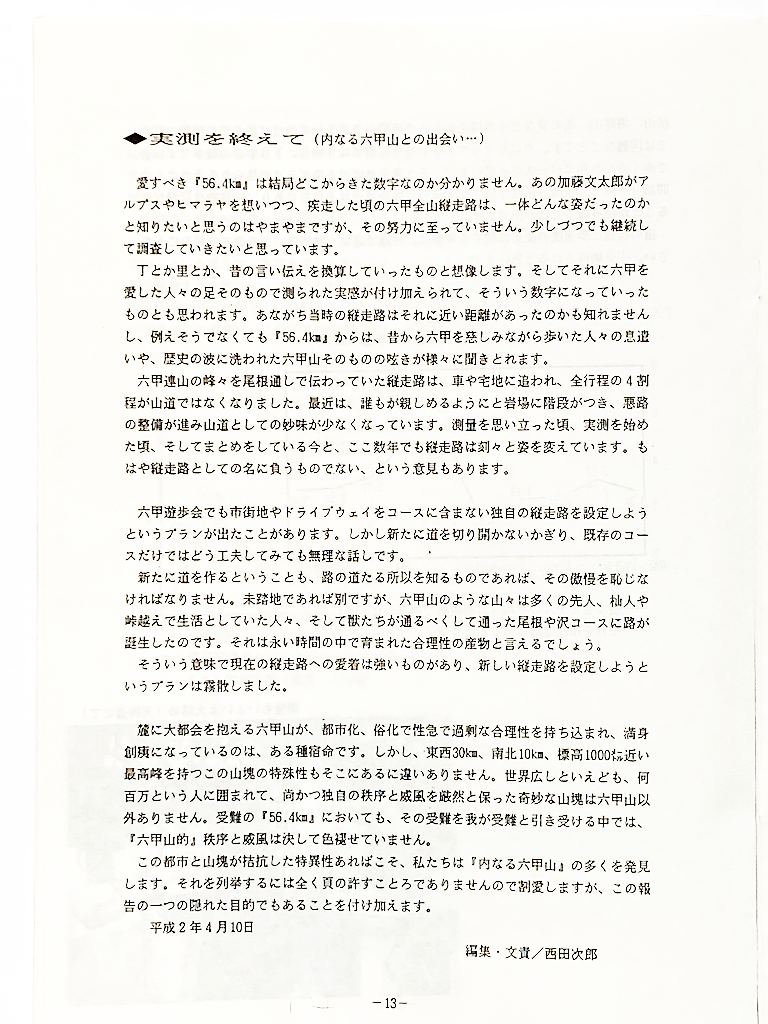

これは大変な調査でした。この年の神戸市が主催する「市民縦走大会」の公式マップのルートを50mメジャーで実測したのですが、この馬鹿げた測量遊歩を見つめる一般ハイカーの視線を気にしつつ、50mのメジャーで1000回に近い尺取りをしたものですから…。調査結果が神戸新聞に発表されたもので、各方面から賛否両論の大反響を頂きました。

従来から六甲全山縦走路の距離は「56.4km」と記されたのが多い。(「55.0km」とか「55.4km」と紹介するガイドもある)この『56.4km』は私たちの憧憬の数字でした。そしてその数字自体に何も不満や不信感もありません。しかしながら、実測結果の距離は「45.1km」でした。 いまさら、この数字をどう私たちが受け入れるのか?この数字に一体どんな意味があるのか? その辺りは調査報告の中でも触れていますが、確かなことはここでも受難の六甲山の姿を深く痛感したことです。私たちの「内なる六甲山」は永遠に『56.4km』であることは疑う余地はありません。

■六甲山を見つめ直すシリーズ╱その3

六甲全山縦走路の距離実測報告(平成2年)

★全山縦走路の距離に関しての調査報告書は、機関紙「ぶんぶん」別冊として発行し、協力いただきました関係行政機関や六甲山の各施設・関係者に配布させていただきました。

PDF化されていません。写真にだけは撮ってみましたので、見にくいですが、関心のある方はご覧ください。

・平成2年度の調査結果はBUN-BUN別冊5号として発行。(調査は5年計画でした)

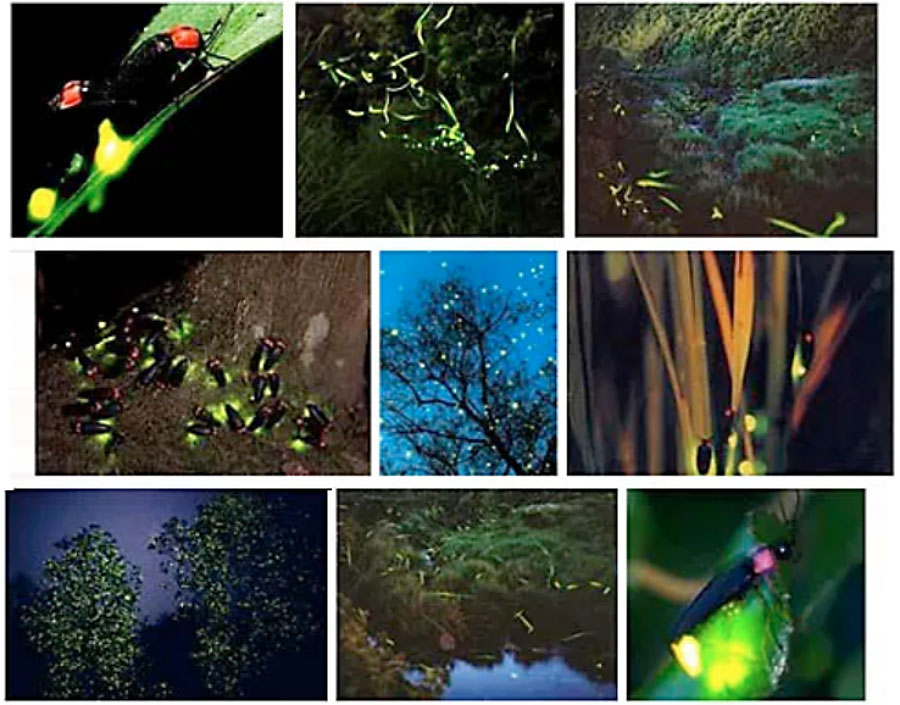

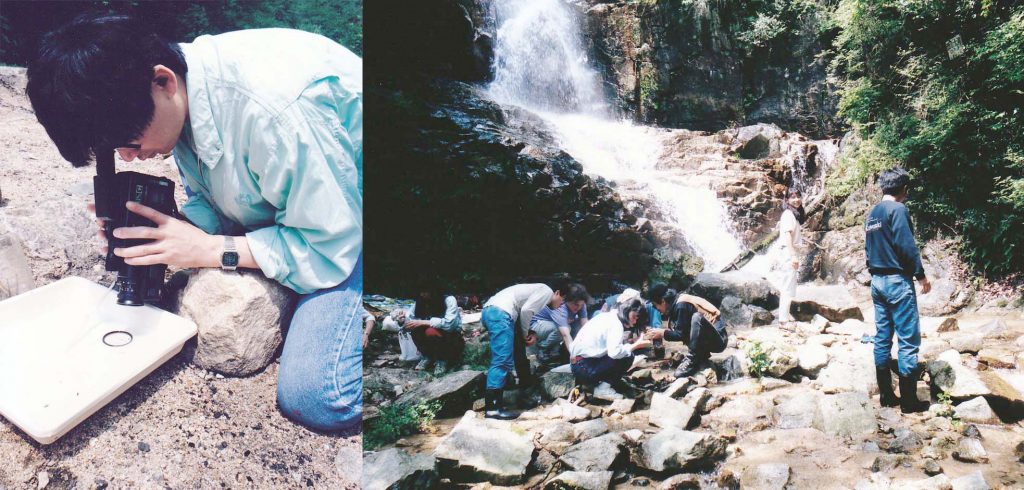

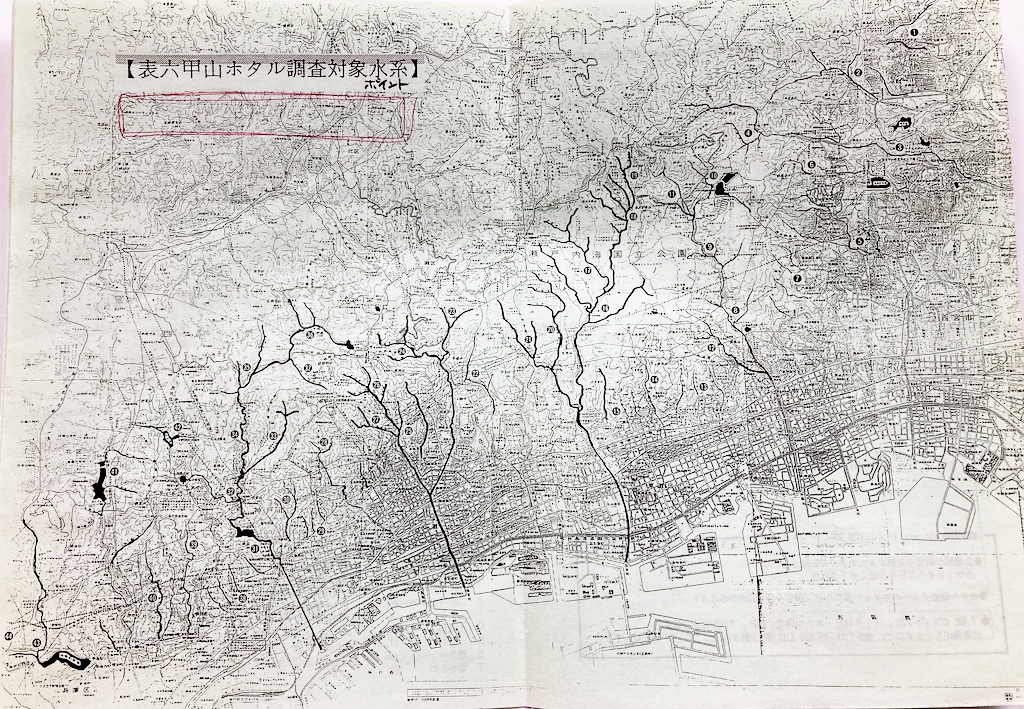

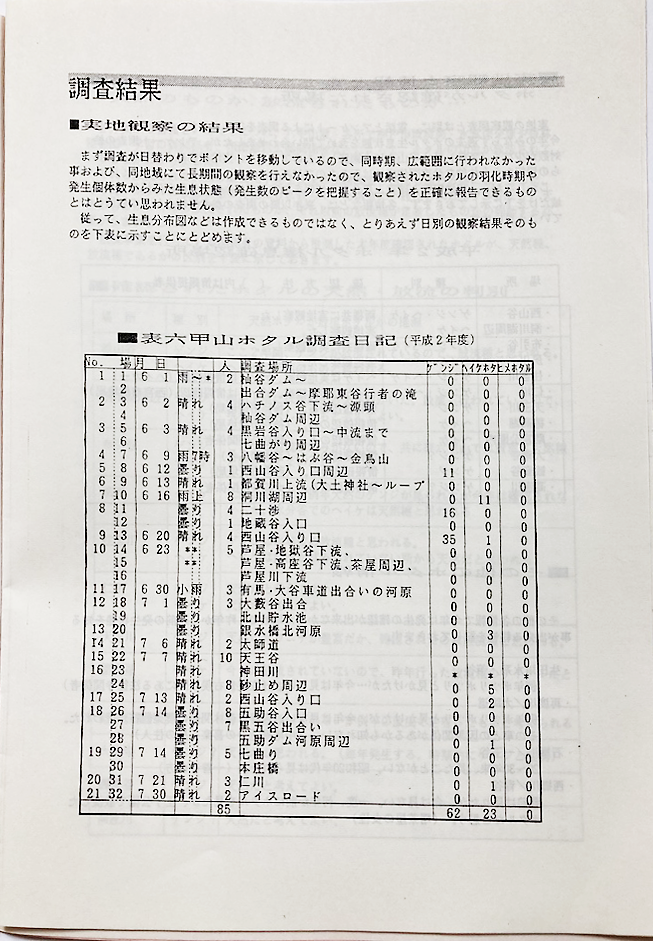

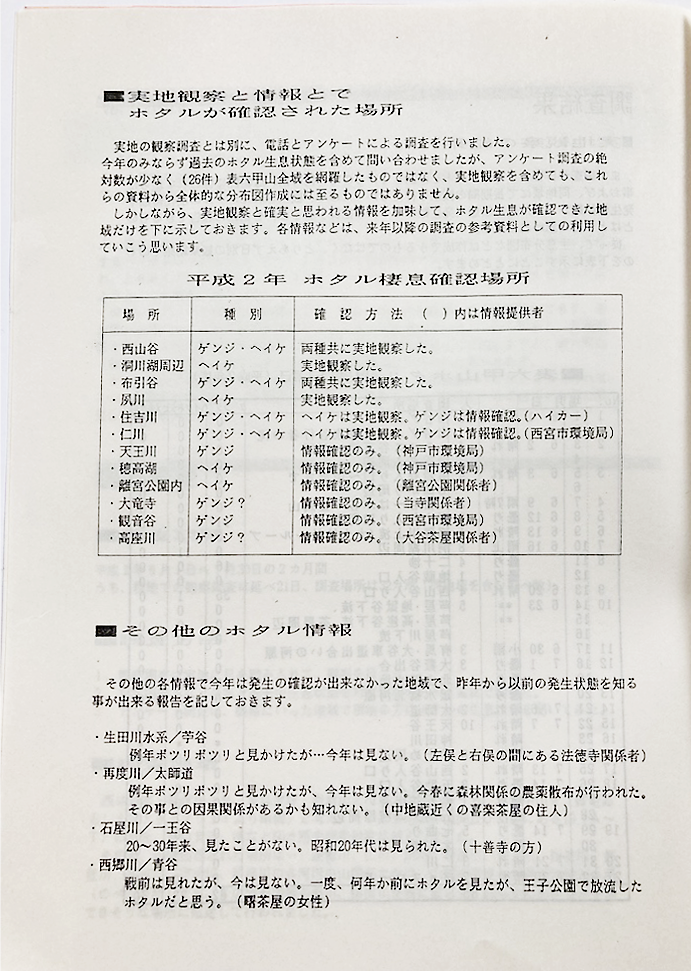

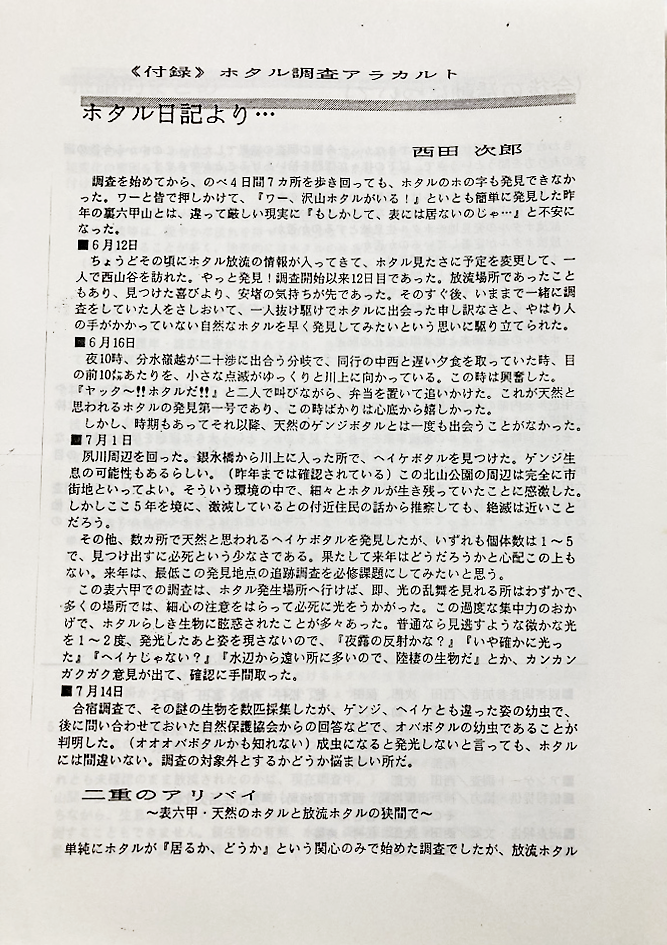

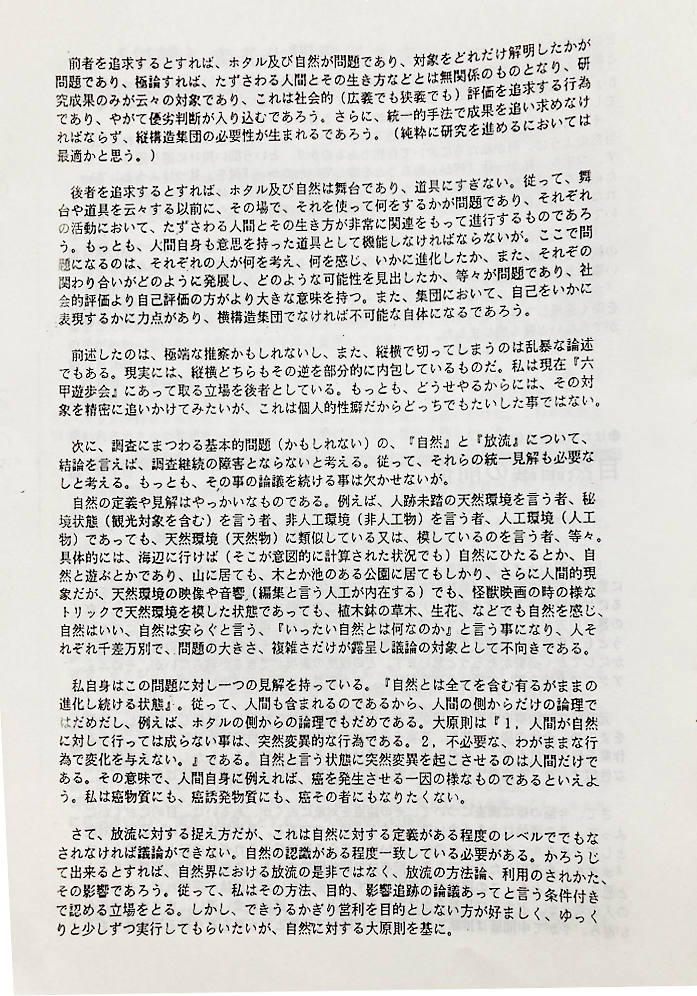

六甲山系の渓流における水質調査のケミカル調査と並行した水棲生物調査の一環として企画されたものですが、きっかけは、都会の生活からほとんど無縁になってしまった『ホタル』が果たして六甲山麓、山中に生息しているだろうか?という単純な疑問から出発したものです。しかし、短い羽化期間のホタルを広い六甲山で実際に追跡する調査は大変なことでした。

6月1日~7月21日の間、21回、計32ケ所、延べ85名での作業。暗闇の六甲山中を、居るか居ないか分からぬホタルを追い求めるのは、実に探検・冒険のようでワクワク感が先行しましたが、頭で描いていたような光の乱舞どころか、一匹の成虫をなかなかに見つけることもできず、イライラと焦る気持ちがつのっていく遊歩となりました。調査を始めて8回目に初めて「天然ホタル」を山中の河原で発見した時は、言葉にならない感動で長い時間立ちすくんでいました。それからは闇の六甲山中で点滅するか細い輝きにすっかり魅了されることになりました。

しかしながら、その見つけた「ホタル」が天然なのか、人為に放流されたものかを、合わせて調べることとなり、特殊な自然環境を形成する六甲山特有の二重の「アリバイ」調査でもありました。

■六甲山を見つめ直すシリーズ╱その3

表六甲山ホタル調査概要(計画書)とその調査報告書(平成2年度)

★ホタル調査概要(計画書)とその調査報告書は、機関紙「ぶんぶん」別冊として発行し、協力いただきました関係行政機関や六甲山の各施設・関係者に配布させていただきました。

そのデジタル(PDF)化には未だ手をつけていません。写真にだけは撮ってみましたので、見にくいですが、関心のある方はご覧ください。

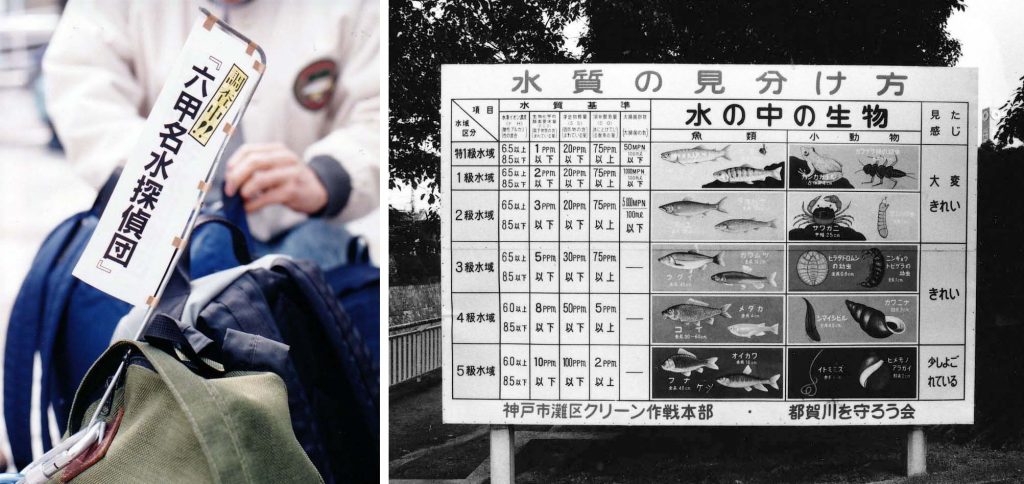

・計6回、14ヶ所、延べ66名で簡単なケミカル調査(6要素)と水棲生物の観察

・各回の調査結果は会報BUN-BUNにて、その都度発表。

調査の発想は、六甲の水は美味しいか?名水はどれだけ山中に存在しているか? という単純なものでした。しかし、いままで何も気にせず飲んでいた沢の水が「ちょっと心配」になるような結果も出て、残念ながら六甲の傷の深さを痛感。

…1992年度のテーマを『六甲山における密教的風景』に選定して4回にわたる実践遊歩を実施…

・Vol.1「幻の密教伽藍をさがす~裏六甲・古寺山」……1992年2月

・Vol.2「天狗たちの姿を求めて~古の抖そう行のルートを歩く・鷲林寺~石ノ宝殿」……同年5月

・Vol.3「空海の足跡を追う~再度山・大竜寺」……同年9月

・Vol.4「山上の密教的風景を訪ねて~巨岩伝説と山岳信仰」……同年11月

このテーマはちょっと!のめり込んでしまいそうになる!ハイカーの守備範囲を大きく超えてしまいそうなので1993年に予定していた『六甲山における超古代文明』は個人的な仕事におきかえることになりました。

★以上の調査報告書は、まだデジタル化されておりません。

折々にテキストに起こしますのでそれまでお待ちください。

■

■

■

★遊歩資料アーカイブの目次へ

★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに加筆の上、再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

六甲山が抱えている現実的な環境問題はここでは紹介いたしません。この遊歩会とは別な形で取り組まなければいけないでしょう。 「私たちが六甲山に入ることで六甲山を傷つけている」という前提を胸に刻みながら、ここでは遊歩と自然との関わり合いを紹介したいと思います。 まずは、「神秘のフィールド/ウィルダネス」を紹介したばかりに、多くのバックパッカーを引き入れてしまったことに関して、C.フレッチャーが次のように語っています。

バックパッカーの数が次第に増え、自然そのものの存在が危機に瀕しているとすれば、私のやった仕事(ガイドの著作など)は、そうした侵略を促進させる役割を果たしているのではないかと思えてきて、(遊歩大全の)改訂版を出すことに躊躇を感じていたのだ。 そのとき、ある人が言ってくれた。「問題はウィルダネスに入り込む人の数の多さにあるのではなく、本当の生活、最も正しい生き方を知らずにいる人間の多さにあるのだ。われわれには、このような本がもっともっと必要なのだ。」私はこの好意あふれる気持ちが正当なものかどうか確かめることもせず、ひたすら嬉しくなって、すべてを受け入れてしまったわけである。(C.フレッチャー著「遊歩大全」より)

太字部分の本当の生活、最も正しい生き方とは価値観の問題で、その多様な中味は一言で云々できませんが、とりあえず一般的なナチュラリスト的な言葉として考えておきましょう。私個人からは、一体何が「本当」何が「正しい」のかを断言するつもりは毛頭ありませんし、その勇気もありません。

今、言えることは、都会的な生活が間違いで、ナチュラリスト的な生活が正しいという単純な理屈は不毛だということです。私は、週末は自然の静寂の中に身をおいても、それ以外では都会の喧噪の中で暮らしています。どちらが是か非かの問題ではなく、その両極を自由に行き来できる自在さを「遊歩」に求めることが大切なことと考えています。 自然というものは、自然と呼ばれるエリアがあって、そこへ行けば必ず自然と出会えるというものではありません。逆に、カルキ臭い水道水、どんよりした空、埃っぽい風…都会的な環境の中であっても、自然を感じ、掴み取ることもできるのです。要は感性の問題です。そして、天才的なアーティストか悟りを開いた聖人でない限り、この感性はバーチャルな環境では決して磨かれることはありません。われわれ凡人は手足、肌、目、耳、口を使って自然の何であるかを実際に体感し、自らの「内にある自然」と出会っていく以外にはありません。

—-なぜ人は、冷えたシャンペンの方が、マウンティン・クリークから流れ落ちるあの氷のように冷たい水よりも「リアル」なのだと考えるのか。なぜ、ほこりっぽいアスファルトの歩道の方が、あおタンポポのじゅうたんよりも「現実」なのだろうか。ボーイング747

ジャンボジェットは、日の出と一体になって飛翔する純白のペリカンよりも「リアル」だと、なぜ言えるのだろうか。言葉を換えて、もう一度言おう。ウィルダネスの美、沈黙、孤独から生まれ出るものより、シティーライフから生じる行動、感情、価値観の方が、なぜ「リアル」なのだろうか。(中略) こうしたもの(文明的な物)こそ、動物と人間とを別の存在にさせてしまい、私たちの視野を狭いものにしてしまっている原因なのだ。私はこう結論したい。山の清水、砂漠の花、白い鳥の夜明けの飛翔、こうしたものこそ、いっそう激しさを増した現代生活の複雑さの根本にあるリアリティーであり、シャンペン、アスファルト歩道、ジャンボジェットは、その真のリアリティーの延長線上にあるものとして視野に捕らえてこそ、初めて意味を持ち得るのだと。(C.フレッチャー著「遊歩大全」より)

広大な〝ウィルダネス〟と世俗化、公園化された〝六甲山〟とでは、事情はかなり異なりますが、六甲山域でも都会生活ではなかなか見いだせない「リアル」と数多く出会うことができます。

神戸市内には六甲山の沢から、大阪湾へ流れ込む数本の小さな川があります。護岸されて環境的にも自然な河川といえない状態ですが、そんな流れを源頭へ向かってどんどん遡っていくと大変、面白い体験ができます。山中にさしかかると護岸もなくなり、自然の沢の有様に戻って、時には渓谷状になったりします。できる限り水際を歩いていきますと、生活ゴミが浮いていた淀んだ流れが、清流に変わり水中の生物などもたくさん現れ、変化し、所によってはそのまま飲めるようになります。砂防柵や堰堤に度々遮れますが、なんとかそれも乗り越えて遡っていきます。谷の核心部分ではその沢がまるで自己主張しているような特色ある滝がいくつか姿を見せくれます。その滝の飛沫を浴びながら、急場を巻きこんで乗り越えていきます。いくつかの支谷を過ぎやり、本流と思える沢の急斜面をつめると徐々に流れは細くなります。そして、いよいよ源頭に辿りつくと、岩の間からポタポタと湧き出る水滴を、または地中からしみ出る小さな湧き水を発見することでしょう。これは感動です。(感動せん奴も居るかも?)ここまでが、短い沢で半日、長い沢でもまる一日あれば六甲山では充分です。時間があれば沢の中で孤独なキャンプを楽しむのもいいかもしれません。6月中旬頃なら、もしかして天然のホタルなんかと出会うかもしれません。

私は、自宅の蛇口から流れる水道水に「哀れさ」を感じると同時に「大いなる自然の営み」も同時に感じることができます。その「二つのリアリティ」を持ち得ることができます。それも、その水が何所でうまれ、何処から湧き出てきたのか、源流のあの水滴をこの目で見て、この手ですくい、この口で味わっているからです。そういう本来的な水と出会った感動があるからです。風や雨もしかり、木々や日ざしも然りです。

禅から生まれた茶道の茶室には、よく一輪の花が飾られます。それだけで大自然の多くをそこに凝縮させている訳ですが、禅の達人でなくとも、遊歩を積み重ねた体験があれば、一輪の花から、一陣の風から、小さな木漏れ日から、「リアル」を感じ、心を動かすことができます。

よく現代人は「引き裂かれている」と言われることがあります。この引き裂かれた状態とは、バーチャルな環境(生活)においての自分と本来的な自分(これが何かは難しいが)とのギャップをさすと思います。「自然」というテーマに絞れば、上手な言葉ではありませんが、「私たちが今、定義している自然」(頭で考えている自然)と「あるべき自然」(感性で実体験した自然)のギャップがあって、その「二つの自然」に引き裂かれている状態を感じてしまいます。

俗化した六甲山なんかに本当の自然はあるのか? と毒づく方がたまに居ます。また、六甲山の自然を守れ!とか叫ばれる方も多いです。しかし、そう言う前に「豊かな自然、守るべき自然」とは何なのかを、まずは深く突きつめなければいけないと思います。その問いかけは「傷つき続ける六甲山」自体から発せられているように感じます。その問いかけに応えるためには、「私」がハッキリと感じえた「リアル」を積み重ねていくしかありません。これこそが「内なる六甲山」と言えるのではないでしょうか。 自らの内に六甲山を見い出すことが、内なる自然との出会いへと通じています。ここに至れば私たちの「二重の現実」をよく見渡すことができます。その上で環境問題や自然保護の課題を考えてみてください。そして、自分の生活も…。そこから先は貴方次第です。

★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

★遊歩資料アーカイブの目次へ

★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに加筆・再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

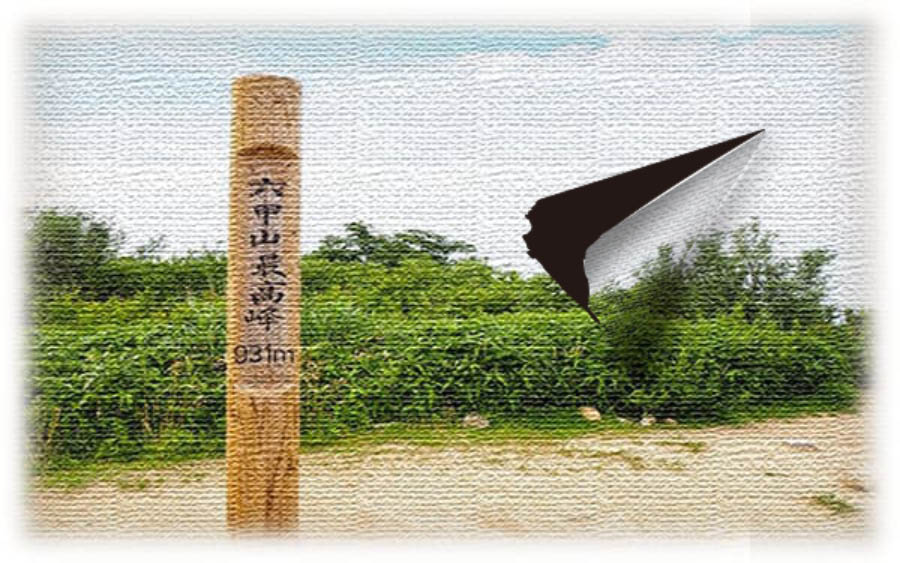

六甲山系は、日本各地のどこにでもあるごく普通の山塊です。日本アルプスなど内陸地帯にある山系に比べれば、標高、スケールなどでは到底およばない小規模で、しかもかなり観光化、はっきり言ってかなり俗化された山域だといえます。ドライブウェイを始め、ケーブル(3系統)、ロープウェイ(3系統)などによる山上へのアクセスも整備され、植物園、牧場、スキー場、ホテル、レストラン、博物館、ゴルフ場(日本最古)住宅地、別荘群、郵便局、小学校などの行政施設も整った都市機能があるというか、もう都市そのものでもあります。

東西約30km~南北約10km、100余りのピークがあり、931.3mの最高峰をもつこの山塊は、数十万年前から始まった大阪湾からのプレートの圧迫で準平原が隆起でできあがったと言われています。火山活動や氷河作用をあまり受けていないので、単独峰や尖鋒が少なく、山上は大きな平たんな高原部分をもっています。

1,000メートルに満たない標高ですが、南山麓は急な斜面が多く、アプローチがほとんど海抜20~50mといった地点から始まることを考えれば、内陸地の1500~2000m級に準じる実標高差をもっているともいえます。気象的には瀬戸内海の温暖な気候域に含まれ、さほど厳しさ・険しさはなく、降雪時のみ積雪する程度で冬期の登山も特に問題ありません。

さて、我が裏山もこのような紹介であれば、何も遊歩においてもさほど際立つ特色があるとは言えないステージですが、「遊歩」がより遊歩のステージとして鮮明に浮き上がる重要な条件で、他の山域にはあまり類のない条件が六甲山にあります。 それは山麓に拡がる「巨大な都市圏」というものの存在です。東西南北から圧倒的な都市化の波を受け、また山頂もドライブウェイ沿いに観光化が戦前より進んでおり、自然の保全という点では、ほとんど六甲山系は満身創痍といえます。この点では日本各地の都市近郊の山系は大なり小なり似たようなものです。しかし、山麓に数百万という人口(ほとんどが都市生活者)を抱え、都市化の脅威と侵食を受けつつも、なおかつこの山系が 独自の自然の秩序…父親のような凛々しい威風と母親のような優しい慈愛を持ちつづけている のは不思議と言うほかありません。そう感じるのは私だけでしょうか。 「六甲山に一体、本来の自然がどれだけ残っているのか?」と問われることがあります。答えに窮する場合が多いのですが、未開のジャングルや未踏の深山のような状態を自然というなら、そういう自然は残念ながら、このエリアにはほとんど無いと言えるでしょう。近代に至るまでに平安の源平合戦、戦国時代の戦火でほとんどの樹木は伐採されていました。現在の植生の多くは明治以降の植林事業によるものだし、沢のほとんどが都市を守る名目で進んでいる堰堤(砂防ダム)100年計画で、無傷な谷はなく、都市化のあおりで猿、鹿などの野生の動物も消え去り、保護されているイノシシ(というより猟の危険から都会人を守るためか)は野生を忘れ料金所で餌をねだっています。はたしてこの地に自然なるものがあるのか?私たちのウィルダネスになりうるのだろうかという疑問はぬぐえません。

「六甲山は巨大な公園だよ」とか「でっかいおもちゃ箱だろう」と断言する人もいたりする。それも確かに立派な言い草なのだけれども、もっと大切なことは、そこに望むべき自然があるかどうかということよりも、自分の内に向かって「自然とは何か?」という問いかけを続けることと思います。 ヒマラヤやアマゾンでこれが自然だと頭を垂れる人もいれば、そんな場所に立ち会ったところで、文明だけを妄信する人なら素直に目の前の自然を受容できない人もいる。アウトドアと称しながら、室内道具を満載して学校の校庭のようなオートキャンプ場でキャンプ張る。これでは日常のドアから少しも足を踏み出していない。アウトドアの振りをしたインドアと言わざるを得ません。要は、自然とは何かを問う前に、自身の中に自然を感じる感性がどれだけあるか、その問題の方が重要なのです。 茶人や花人のように、高層マンションの鉄筋であっても、部屋の中で飾られた一輪の花に無限の自然を感じることができる人ならば、その部屋には自然があり、カルキ臭い水道水であっても、その源流を知る者、沢を登り詰め岩の間からわずかに滴る水を一度でもノドに通したことがある者にとっては、自然の何であるかを、また不自然の何であるかを 十分に思い知ることができます。ビルの屋根にかかるどす黒い雨雲も、それを山上から雲海として眺めたことのあるのにとっては、また愛しい雲の仕業だと受け入れることができます。風であれ雨であれ然り。わが内にある自然がどれだけリアルなのかが問題なのです。 私たちは自分の足で〝歩く〟ことによって、そういう体感を得て、感性を身につけていくことができます。そういう意味で六甲山は私の裡に形作られていき、私にとってのウィルダネスとなっていくように思えます。 話は少し逸れましたが(詳しくは「自然とは何か?環境問題と六甲山」の項目を読んで下さい)自然と不自然が圧倒的にせめぎあっている状態がこのエリアにあらゆる場所で感じられるのです。

★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

★遊歩資料アーカイブの目次へ

ここで話は千年以上昔に遡ります。中国やインドではさらに千年、二千年も古の時代なのでしょう。密教行者、修験者が自然(宇宙)の神秘を自らの身体に体得すべく、ひたすら山野を、峰々を、岩場を歩き巡りました。「瞑想」と共に重要とされたこの行は「抖そう行」と呼ばれたらしいのですが、自然の摂理、宇宙の哲理を頭だけで勉強するのではなく、険しい山林を自分の足で歩き回り、身体全体で自然や宇宙を掴みとろうとしたようです。比叡山の千日回峰、吉野山の奥駆けなどは代表的な「歩き」による修行です。

後の禅宗では、「歩き」より「座禅」という瞑想的な方法での修行が盛んになりました。禅を勉強したわけでないので、的外れかも知れませんが、「渓声山色」自然の中を歩かなくても、我が身をして自然と悟れば、己が何処にあろうが、渓谷の音を聞き、山の色を見ることができるといいます。「歩く」という行為をも「座る」という行いの中に取り込んでしまう。この禅的修行の代表的な境地が「無心」とするならば、慌ただしい都会で、日々生活に追われている私たち凡人にはなかなか手の届かない境地だといえます。やはり、私たちに合ったそれなりのフィールドが先ず必要となるのでしょう。

私自身たまに、いや「一人歩き」の場合には、往々にして「無心」を体験することがあります。疲れに喘いでいたり、ルートを必死で探していたり、風景に圧倒されたり、「無心」というより、「夢中」に近いかも知れませんが、全く自分が真っ白になって、自然のフィールドで踊っているような、踊らされてるような、心地のよい状態になることがあります。考えごとをしているようで、何も考えていない。何も考えていないようで、充実している。自然に対して素直で、柔軟な自分になっている時、それも「無心」の一つというなら、遊歩は立派な「動的な禅」とも言えます。

次にアートという切り口で「遊歩」を紹介してみましょう。

「パフォーマンスアート」という言葉がありますが、最近では、思わせぶりな行為をさして世俗的に使う場合が多いですが、本来は一つの芸術思潮で60年~70年アメリカのアーティストを中心に流行しました。簡単に言えば「アートとは作品そのものでなく、作品にいたるまでの行為こそアートなのだ」と言うことです。

初期の遊歩会では、私を含めモダンダンスをやっていたメンバーが数人いたこともあって、「歩き」をダンス表現の一つとして考えてみようという試みがありました。まさに再現不能の一回性アート、六甲山という巨大なステージで、観客は不在のパフォーマンスでした。とは言っても踊りながら歩いた訳ではなく、草原状の東お多福山々頂でストレッチをしただけで、見かけはごく普通のハイキングとさほど変わりないものでした。しかし、これを期に「歩き」における自己の表出の可能性を深く考えることとなりました。

1986年に「近所登山パフォーマンス」と冠して13回の遊歩を、公募でメンバーを集め実施いたしました。現在の中心的なメンバーですが、彼らのほとんどが「アートとしての歩き?」「自己の表出?」「なんのこっちゃ?」と思いつつ、戸惑いつつも六甲ハイクを楽しんでいました。

こういう彼らに「山へ行けば、必ず自然があるとは限らない。ひらいた風景の中で、子供のように素直に心がひらかれなければ、自然と出会えないのだ…」「そして自然と出会うとき、まだ見ぬ自分を発見するだろう。自分との出会いが遊歩なのだ。」というメッセージを会誌「ぶんぶん」の中で送りつづけました。 巨大なステージの中では、作為的な個人の行いなど微々たるものでしかありません。それよりもよりステージの中に自然に、素直に溶け込み、自分を委ねてしまうことの方がいかに自分らしくなれるか。アートとは自己の表出に他ならない。そこには普通の感性や想いだけではなく、屈折したり、密かに押し込められたものもあるだろう。枠にはめられ、あふれた情報に混乱して、自分自身や自らの進む道を見失いがちな現代社会に暮らす私たちにとって、見知らぬ自分、隠された己と出会うことは大切な事です。それも「テレビ」「麻薬」「株」という現代のバブル的ツールに拠らない方法で…。

舞踏の創始者といわれる土方 巽の言葉にも数多く「遊歩」連なるものがあります。

「舞踏とは自らの肉体と出会うことだ」「我が肉体に降りていく」

遊歩もまさしくそうありたいものです。

「遊歩とは、限りなき自己への旅立ち」…。少しずつ「遊歩」の核心に近づいてきましたが、その前に少し「遊歩」と旅、それも「放浪の」とか「遍歴の」と形容される「旅」とのかかわりを考えてみたいと思います。こういう旅に身を置いた方々は数えきれません。古から、学問にしろ、武術にしろ、宗教上の修行にしろ、また、ごく些細なきっかけにしろ、とにかくもあてどなく「歩き」始めた人のそれぞれの軌跡を追ってみるのも「遊歩」を深める大きなヒントになるかもしれません。

現代を含めて、どの時代にも数多ある放浪の軌跡のうち「山頭火の旅」は私にはきわめて身近な軌跡に感じてなりません。

「分け入っても分け入っても青い山」この遍歴を告げる句の前書きには「解くすべもない戸惑いを背負うて。行乞流転の旅にでた」と記されています。お堂で悠然と禅をむすんでいるだけでは己を掴まえきれなかった。とにもかくにも己を探すべく山頭火は歩き始めたのでしょう。彼にとっては確かな成算があって歩き出したのではなく、背負った戸惑いを解くために、つまり、我執にからまれ動きのとれない心を動かすために、とにかくは「歩き巡り」しかなかったのでしょう。

「心があることにしがみついて動こうにも動けない。動けない心を動かすためには、体をうごかさなければならない。歩き続けるしかなかった。」こうゆう個的で切実で重い「歩き」をも遊歩と呼べるのだろうか、それにはためらいを感じます。あくまでも私たちにおける「遊歩」とは、個としての軌跡(単遊歩)と多くの仲間と共に描く軌跡(復遊歩)の両立を前提に考えているからです。

しかし、個としての歩き(単遊歩)を深めて考えるなら、こういう流浪、遍歴の「歩き」が遊歩の核として

「遊歩」とは「私自身に向かう旅立ち」

という一つのイメージが浮かんできました。こういう事をはっきりと意識できるようになったのは、私が歩きを始めてから、かなりの月日が経ってからのことです。友人には「ちょっと六甲山狂いをしています」と茶化していたものの、私自身、何故、六甲の山々に魅了されているのか、彷徨いに近いような歩き、何かに引きずられているような歩きを続けているのか、しばらくの間は不明でした。

長い遊歩の明け暮れの中で、うっすらと私は六甲のある頂きから峰々に長く長く伸びた、自らの影を追い掛けていることに気がつきはじめました。「失われた私の影との出会い」これは、もちろん神秘的な現象ではありませんし、ことさら詩的に飾って言っている訳でもありません。

〔中略〕

余暇の遊歩だけでなく、仕事上にも、人間関係の上でも年相応の色々な出来事を積み重ね、私自身が、不確かではありますが、自分自身が何たる存在かを少しづつ掴め始めています。それも三十路半ばから始まった遊歩で様々な体験、都市社会だけでは味わえない、自然のフィールドの中で体験できたことが、「見失っていた私と再会」に大いに役立ちました。まだまだ。旅は続く訳ですが、迷いはもうありません。

〔この項、長くなりそうなので、またの機会にアップデートします〕

「遊歩」の簡単な定義とすれば…アルピニズムほどフィールドが苛酷でなく、競歩のように平易でない。多くは日帰りで、たまにはキャンプ道具をかつぎ数日間、自然の起伏の中を自然からのリスクを背負って歩き廻る…こういう感じでしょうか。しかし、このカテゴリーにあてはまるものとして、低山ハイキングやワンダーフォーゲル、バックパック、トレッキングとか言われるジャンルが既にあります。しかし、確かにそれぞれは立派な「遊歩」には違いないのですが、どれをとっても私たちの「歩き」を表し尽くしている心地がしません。何かしら物足りないのです。

私たちは有能なスポーツ選手でもなければ、アーティストでもなければ、ましてや山岳修行者でもありません。「歩き」を通して、己の恣意性を弾ましたり、自分の内の何かを表現したり、神秘的なものと出会ったりすることができます。また複数で歩くことによって、日常の社会や人間関係では整理しづらいことが、よく見えてきます。

冒頭のC.フレッチャーは自称バックパッカーですが、著作の「遊歩大全」のサブタイトルには「Conpreted Walk」と附け加えられています。

〔以下 略/続きは今しばらく!!〕

以上の拙文は、機関誌「ぶんぶん」および別冊「遊歩」、入会案内の「遊歩の手引き」そして現代遊歩研究会の資料などに使ったものをまとめ直したものです。後少しでその作業も終わりそうなので、ご期待ください。(2000年12月/再掲)

■

■

■

★遊歩資料アーカイブの目次へ

●このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)にまとめた遊歩の資料をアーカイブとして掲載しました。

(1984-1994年の間に記述・編集されたもので、ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

■ウォーキングは健全なる狂気?

『テレビ、ヘロイン、株。ひたすらのめり込み、常習患者になりがちなこれらの楽しみに、ウォーキング、すなわち「歩く」という行為にもつながっているような気がする。だが、精神的な偏執に陥りかねないこれらの狂気の中で、「歩く」だけは少し異質だなと感じられるのは、その狂気が快いものであり、精神の健全さにつながっているからであろう。』

(C.フレッチャー著「遊歩大全」より)

狂ったように六甲山を歩いていた時期があった。何故、私はこの様に歩いているのか、というより何故、このように歩かされているのか?自身でもよく分からない。その不明さを解き明かすにはやはり、歩く他に手立てが無かった。というような私の初期の「ウォーキング中毒」にかかっていた時代に、上記のフレッチャーの言葉に出会った。

すでに「歩いている」方には、何も説明もなくても、充分に理解されると思いますが、未だ「歩くことを知らない」方には、ピンとこない、実感のつかめないものだと思います。「なぜ、そんなしんどい事を?」と仰る方が大半でしょう。そういう「歩き」を放棄された方に、遊歩の素晴らしさ、愉快さ、爽快さを説明するほど厄介なことはありません。しかし、そういう方にこそ「歩き」の楽しみを素晴らしさを一番知って欲しいのです。

■散歩なのか?

「遊歩」というものをいかなる角度で切り取っても、それらの断面からはユニークな発見が期待されます。目的に縛られた移動手段の「歩行」や生活に埋没した「歩き」から少し外れたところに『散歩』というものがあります。いつの時代からかそれが、日常の歩きといささか違うものと意識されたものか、私には不明ですが、それはきっと太古の時代、人類が二足での歩行を始めた頃までさかのぼれるかも知れません。いや四足歩行の時代、つまり、犬やネコのような生活をしていた時代、彼らも、もしかしたらそうかも知れませんが、餌の収集やテリトリーの確認という目的で歩き回っているだけではなく、たまには無目的にぶらり歩いてみたいと、気ままな散歩を楽しんでいたかも知れません。

「散歩」を遊歩の一つの断面だと見ると、果たしていつの頃から「生活歩行」と「遊的歩行」の違いを意識するようになったのだろうか?何を契機に人類は目的のための歩きではない、歩きそのものが目的の歩きをするようになったのだろうか?おそらくこの点が遊歩を解き明かす大きなファクターとなるかもしれません。

私の勝手な想像ですが、その契機は人類が「私」というものの周囲に存在している風景なり気配なりに、大いなる畏敬を感じたところから、何かが始まっているのかも知れません。言い換えれば、「私」と「私の周囲」のバランスが微妙に崩れ始め、純な欲求のみで日々を暮らすことが許されなくなった時代から「遊歩的な歩き」が生まれたと思われます。

■競歩は歩きか?

話はいきなり近代へ飛びますが、ヨーロッパの産業革命以降、急速な近代化の中の一つにスポーツの発展があります。スポーツから見た遊歩の断面をいくつかみ見てみましょう。日常に埋もれやすい「歩き」をもっとも単純にスポーツ化したものに『競歩』というのがあります。古代オリンピックにはたして、この種目は存在していたのかどうか調べてはいませんが、近代五輪では歩行の「スピード」を競う立派な種目として採用されていています。

ただし、「走り」との区別を明確にするために、同時に両足が地面から離れてはいけない。一瞬でも膝が伸びなければいけないという二つの原則を設けました。そのおかげであの奇妙な歩行フォームが生まれた訳ですが、競歩における「歩き」とは全く「遊歩」とは無縁なものとなりました。単に「走り」の奇形というしかありません。「遊歩」にとっては「スピード」とは全く不要なファクターです。

■オリエンテーリングに見る「遊歩」

「歩く」ことをスポーツ化する困難さには、「スピード」以外にもいくつかファクターがあります。速度を競うのみではなく、フィールドの地形や状況を正確に読みながら歩くという「ルートファインディング」を「歩き」に絡ませてスポーツ化したものに『オリエンテーリング』というものがあります。もともとは北欧の雪中の軍事教練から生まれたものですが、20世紀初めにスポーツ化されました。

私個人における「遊歩」では、「ルートを探す」楽しみは欠かせないものになっています。地図と磁石、時には「勘」のみでルートを探す。逆に、道を探すのではなく、自分が歩くところが道なのだと開き直り、地形の起伏にまかせて迷い歩き、その後、どんなルートを歩いたかを地図上でその軌跡を確認しながら楽しむ…など、このルート遊びの愉快さは、初期の遊歩から現在にいたるまで変わらない遊歩の重要条件になっています。

しかし、目的地に至るスピードやルート選択の正確さを競うことは本来的な「遊歩」とは無縁のことです。そういう枠やルールを作った瞬間に歩きは、遊歩という輝きを失ってしまいます。しかし、競歩のように自然のフィールドを無視した「歩き」と比べると、オリエンテーリングでは自然の起伏というフィールドのおかげで「本来的」なスポーツに一歩近づいているとも言えます。

■登山(アルピニズム)と遊歩

スポーツ登山というものがヨーロッパ市民層に芽生えるまでは、古くは宗教的な儀式・修行か、または交易や獲物を求めて険しい山に登る(軍事的必要性もあったか)そんなことが登山の主な目的だったと思われます。『アルピニズム』も近代の産物です。かつての登山はスポーツというより『冒険』そのもので、より高く、より険しいピーク、未踏の頂きを目指すようになりました。その為に高度な技術や厳しい訓練、ルール、チームワークなどを習得しなければなりません。

『アルピニズム』はあくまでも頂上をきわめることを目標としがちで、その目的に向かって技術や方法が集約される場合が多くなります。「歩き」と「フィールド」の関係でいえば、圧倒的に「フィールド」の方が苛酷な状況になっており、その場合「歩く」という行為は「登る」(または下る)という言葉に置き換えられ、その一歩一歩が頂上を獲得するための手段となりがちで、制約された「歩き」に縛られることが多くなります。

遊歩では山頂や目標地点に辿り着くことだけが目的ではなく、「歩き」の一歩一歩がどれだけ自分らしくあるか、自由であるか、という問いかけを大事にします。極論すれば、今、踏み出した一歩そのものが全目的だとも言えます。

■冒険とは?

宇宙に飛び出す以外にもう冒険は成立しないのでしょうか。その冒険にしろ、もう個人の領域では考えられません。国家とか企業の単位に組み込まれた冒険です。

地上においてほぼ「未踏の地」が失われた現代では、冒険のあり方も変わらずにはいません。よりスポーツ化され、極寒時のアタックとか、無酸素登頂とか、単独横断とか、無帰港渡航とか、なにかしら条件付加が必要になってきました。その内に裸体で登頂とか、竹馬で横断とか、少しマンガチックな光景になりそうです。

数年前、読売テレビのイベントで「チョモランマからの生中継」とかいう番組がありましたが、スポーツがそうであったように、猛々しいチャレンジ精神や自らの全存在をかけた行為としてあった冒険が、いとも簡単に「金」で置き換えられました。膨大な資金、装備さえあれば、何処へでもいけるのです。これからの「冒険」とはもっと内的な部分で語られ、行われることだろうと想像します。

遊歩のひとつの断面には「冒険」はかかせない条件です。険しさを冒す、あえてリスクを背負う、冒険家でなくても誰でもこういう欲求にかられることがあります。その欲求が何処から沸き上ってくるのか?リスクとは何か? 現代社会の中に満ち溢れている個人的リスクから、もっともっと大きな領域で背負っているリスク、人類が何万年も背負ってきたリスクを考えてみるのも一つの冒険のそして、遊歩のヒントかもしれません。

■遊歩は最高の健康法!

とは言っても、専門家ではない私は科学的、医学的な裏づけがどれほどできるのか分かりません。体験的な現象を2~3紹介できるだけです。

激しい運動よりも、低エネルギー運動を持続する方が健康維持に効果があるという点は医学的にも認められています。ニューヨークなどで流行している「徒歩通勤」なども交通機関や革靴、ハイヒールからのストレスを避ける目的を含めて、トリムやフィットネスの感覚で「歩き」を健康維持や増進に大いに利用しようというものでしょう。

さらにこれが自然のフィールドでの森林浴と重なれば、都会的なストレスの発散にも大きな効果はあります。樹木から発散するフィトンチッドは身体に作用すると言われますが、どれほどの効果をもつのか私には不明です。個人的に感じることは、身体のいろんな機能が自然と向き合うというところで、都会的環境にはない刺激をたくさん受けることが快適です。辺一面のみずみずしい緑、爽やかな風、又は猛暑や極寒であってもここでは快い刺激となります。起伏に富んだフィールドは、日常にはないスタンスや歩幅を経験させてくれます。 こういう刺激の積み重ねが私の場合、腰痛がなくなった、胃の調子がいい、風邪をひかなくなった、というような現象に結びついていると信じています。と言っても、月一回程度のものでは効果は少ないでしょう。できるだけ多くの機会をもつ必要はあります。(全盛期では年間100回を越えていました。最近は月2回程度で、身体は少し不調です)

NEXT▶︎〝遊歩〟とは何なのか? その(2) へつづく

★このカテゴリーは、私が六甲遊歩会時代(1984-1995年頃)の間に記述・編集されたものを、本ブログに加筆のうえ再収録したものです。ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

六甲山でのホタル調査にいたった経緯は前記事(調査遊歩アーカイブ)を参照してください。この表六甲山ホタル調査概要(計画書)とその調査報告書は六甲山を見つめ直すシリーズの3、機関紙「ぶんぶん」別冊として発行され、協力いただきました関係行政機関や六甲山の各施設に配布させていただきました。

そのデジタル(PDF)化には未だ手をつけていません。写真にだけは撮ってみましたので、見にくいですが、関心のある方はご覧ください。もう30年以上も前の調査なので、現状の六甲山との比較は難しいでしょうが、何かしらの参考にでもなれば仕合わせます。

●遊歩資料アーカイブ へ戻る

★この調査は、私が六甲遊歩会時代の平成元年、会にご協力をいただいて行った個人的な実測調査です。それを、本ブログに画像として再収録したものです。(ブログの日付けは収録日に過ぎません)

■

■

■

この実測調査にいたった経緯は、記事「憧れの56.4km-六甲全山縦走路」を参照してください。この距離実測調査報告書は六甲山を見つめ直すシリーズの2、機関紙「ぶんぶん」別冊として発行され、協力いただきました関係行政機関や六甲山の各施設に配布させていただきました。

最近のGPS機器の精密化によって、歩いた距離は即座に計測・集計される時代となっています。最近になっても「45kmでした」「45kmちょっとでした」とお便りをいただきます。もう30年以上も前の調査なので、現状の六甲全縦ルート違っている箇所も多いでしょうし、この調査のもつ数字的な意味合いは希薄なものとなっていましょうが、それ以上に六甲山に対する向き合い方の何かしらの参考にでもなれば仕合わせます。

●遊歩資料アーカイブ へ戻る