北斎改め為一「富嶽三十六景」神奈川沖浪裏

北斎改め為一「富嶽三十六景」神奈川沖浪裏

★北斎の前半生の足跡は、前回の読本14(前編)にてご紹介しましたので、ぜひそちらからお読みください。

七十路を越してからも一波乱、二波乱、元気な北斎先生は、まだまだ大波小波の絵師としての荒海を突き進んでいきます。山でいえば目の前の峰を登り切れば、いよいよ最後のピークに至ると思いきや、なんと登頂した先には、まだまだ高い山々が目の前にいくつも聳え立っている!そんな長大な山脈を縦走しているかのような生涯です。

還暦を超え、定年を迎える頃に〝そろそろ人生もリタイアか〟というような意識がよぎり、実際の暮らしぶりでも輝きを失っていく方々が多いと聞きます。そういう私においても、70歳を過ぎて、職を失い、行く場所を見失った時には「ついに黄昏か、俺の人生もこんなもんか」と体力ともども気力も落ち込み、「どうやって人生をフェードアウトさせていくものか」などと、すっかり後ろ向きの〝ルート〟を迷走するようになりました。

然し乍ら、このブログを立ちあげ、これまでの遊歩の足跡をたどり直し、先人たちの〝歩き〟が如何なるものであったかを見つめ直す作業を通して、じわじわと元気を取り戻すことができ、かろうじて向かうべきルートに復帰できるようヨタヨタながらも前を向けるようになりました。

それに比べれ、画業一筋に前へ前へと歩みつづける北斎、七十路からもさらにどんどんと足元に花を咲さかせていきます。この〝歩きっぷり〟何たる滔々としたものでしょうか。何たる揚々さでしょうか。海や山や滝を訪ねて歩いてスケッチしている御仁の骨太の遊歩を想像しているだけで、こちらが励まされます。おこがましい限りですが、私の粗末な人生を重ね合わせ「私だってやれるじゃないか? ようし、やってやろうじゃないか」と前を向く元気をいただくことができます。〝今!踏み出している一歩にしっかり自分を乗せる〟という遊歩の基本スタンスを再び思い知らされる有様です。

ポップカルチャーの旗手?浮世絵師・北斎

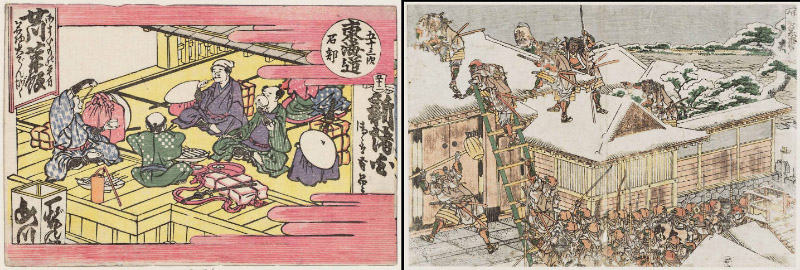

天保2年(1831年)還暦を越えた北斎は、ここから風景画、絵本、団扇絵、版画から肉筆画まで多様な創作活動に精をだし、この頃にも驚くほどの数の作品を描き上げています。西洋画法や中国画法への関心も衰えてはいません。「鶏を描かせたら若冲の右に出る者はいない」という伊藤若冲のファンすら唸らせる軍鶏図も手掛けて、その画力を示しています。

団扇絵「軍鶏」「雉と蛇」北斉為一、右は肉筆の軍鶏図(66歳~74歳)

団扇絵「軍鶏」「雉と蛇」北斉為一、右は肉筆の軍鶏図(66歳~74歳)

また、下図の「武士の乗馬」「驟雨」といった1924〜26年(60歳代半ば)あたりの作品には、平面的な浮世絵とは一線を画した、まるで油絵のような実験的な作品が数多くあります。北斎のイメージをガラリと変えるものです。

署名はありませんが、旧来は北斎作とされていたようですが、近年の専門家からは〝北斎工房〟という表記で紹介されるようになり、娘のお栄さん(葛飾応為)との共作だろうとの位置付になっています。このお栄さんの絵画センスもずば抜けています。精緻に計算された光と陰、そのコントラストの絶妙さは〝江戸のレンブラント〟と言われています。

「武士の乗馬」「驟雨」

「武士の乗馬」「驟雨」

葛飾応為《吉原格子先之図》(正確な制作年不明)

葛飾応為《吉原格子先之図》(正確な制作年不明)

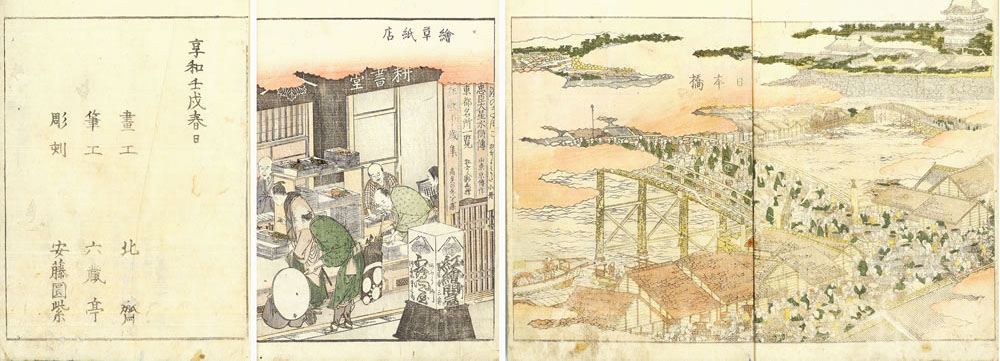

そして、70歳代に突入した北斎は、葛飾北斎という号を捨て(誰かに譲った?)為一と名を変え、満を持したかのように版画による浮世絵の出版に力を注ぎます。この頃には、プロデューサーとしても自ら温めていた企画を打ち出したのでしょうか、それともファンや版元からの強い期待が後押ししたのでしょうか、次々とプロジェクトが立ち上がってきます。

「百物語シリーズ」(号は為一)(71歳〜72歳)

「冨嶽三十六景」 36画プラス10図(号は為一)(70歳〜73歳)

「千絵の海」は、全10図の名所絵揃物(号は為一)(74歳頃)

「富嶽百景」絵本 初編・第二篇・第三篇(号は卍)

「諸国瀧廻りシリーズ」8図(72歳〜76歳)

「諸国名橋奇覧」全11図(号は為一)(72歳〜73歳)

「勝景奇覧シリーズ」全11図(号は卍)

「百物語」 左はお岩さん、右はさらやしき(号は為一)

「百物語」 左はお岩さん、右はさらやしき(号は為一)

『冨嶽三十六景』凱風快晴(通称:赤富士) 右は、甲州石班澤(号は北斎改為一)

『冨嶽三十六景』凱風快晴(通称:赤富士) 右は、甲州石班澤(号は北斎改為一)

さすがに妖怪・お化けの『百物語』シリーズ、北斎の思惑は外れたようです。一般受けしなかったようで(予定は100枚ほど描きたかった?)企画倒れとなり、5枚目あたりで打ち切られたようです。しかしながら、『冨嶽三十六景』は、当時から江戸を中心に、富士山を聖地とした〝富士講〟が広まっていた社会事情と相まって、爆発的なヒットとなります。36画から10画追加され、最終的には四十六景まで伸ばしました。日々の暮らしの中で、富士山の登拝、浅間神社や富士八海の巡礼を思い巡らしている江戸っ子たちへ、その周辺の旅情を交える格好のイメージを提供しています。

歌麿をはじめ、かつてのライバルたちへのリベンジの思いもあったのか、この時期、版画への傾倒は圧倒的なものがあります。(そんな野心はあったか、どうか?)然し乍ら、一連のプロジェクトを成し遂げた七十路の北斎は、見事に「美人画」「役者絵」と並んで「浮世絵・風景画」のジャンルを確立させ、後の歌川広重らにその行く先を託します。

日本のバンクシーか? 北斎コードの謎

『富嶽三十六景』制作時は、葛飾北斎の画号でなく、為一(いいつ)を使っています。さすがに出版元は、売れっ子の〝北斎〟というネームバリュが消えてしまうのは困ったのでしょう。為一の前に〝北斎改メ〟とか〝前北斎〟とか付け加えさせています。このコロコロと名前を変える(改名30回)北斎の習癖、これにも「お金に困ったから、名前を売った」とかいう馬鹿げた貧乏伝説を持ち出す輩がおられますが、それは前編の〝春画〟のときにも書いたように北斎には数多くのファン、パトロンがいましたので、金銭的には困るようなことはないものと思います。つまらぬこじ付け話でしょう。

そんなことより北斎には元々、名前そのものに執着がない、名を挙げ、それで一派を押し上げようという名誉欲もない(もちろん金銭欲もない)。ただただ面白い画を描きたい、それが北斎の本性で、名前は二の次です。気分転換や何かの折に改名したり、画号を弟子たちに譲ったりしただけなのでしょう。

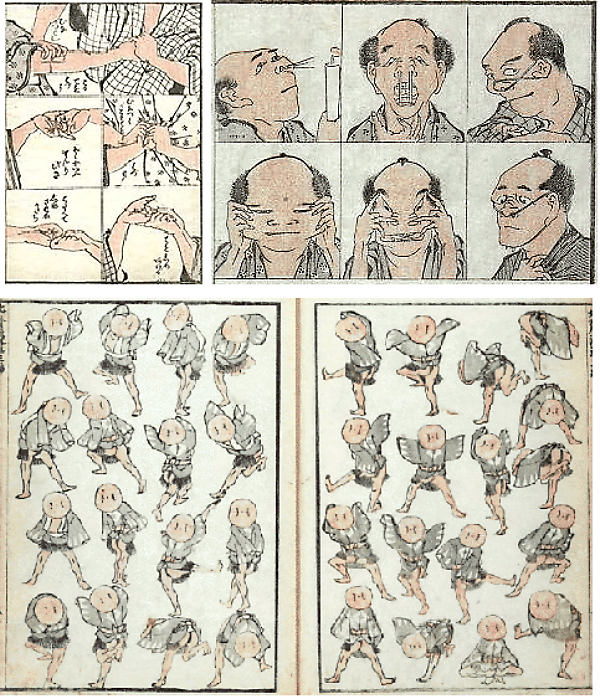

お上(幕府)の圧力もあっていろいろと制約があったのでしょうが、そんな名前・落款にこだわるよりは、自己韜晦というか、逆に、匿名的であろうとしていた風にも感じます。私は、どこか匿名画家・バンクシー的な部分を北斎に感じてしまいます。(もしかしたら写楽=北斎 もあり得る?)庶民の鬱憤や嘆きをどこかで代弁してやろうする気質があって、ついつい行いや画にそれが現れるのでしょう。春画はその代表でしょうし、絵本や挿絵の中にもそういう風刺やアイロニーと見て取れるものが多くあります。『富嶽三十六景』の中にも、わざと遠近感を狂わしたり、おかしなフォルムの人物を描いたり、意味不明な構図を配置したりしたものがあって、これが一体何を示唆するものなのか、ダビンチコードならぬ北斎コードとして、詳しく考察しているサイトもあります。

『富嶽三十六景』諸人登山(〆の46枚目 キュビズムっぽい構図が面白い)

『富嶽三十六景』諸人登山(〆の46枚目 キュビズムっぽい構図が面白い)

絵本『富嶽百景』役の優婆塞富嶽草創(画狂老人卍の号を使い始める)

絵本『富嶽百景』役の優婆塞富嶽草創(画狂老人卍の号を使い始める)

江戸も後期なると、一般庶民の文化成熟度は半端じゃありません。北斎が偉大というより、北斎らを押し上げた江戸庶民のふところの深さというか、目の肥えた感性に注目すべきだと思います。

室町の能阿弥・紹鴎から戦国時代の利休・織部・光悦をへて江戸時代の友禅・政信・北斎へとつながるデザイナー系譜が指摘されることがありますが、あの斬新なポップな感覚の織部〝へうげもの〟ですら、まだまだ武家階級、豪商たちの文化で止まってしまいました。短歌が連歌、俳諧、俳句、狂歌・川柳として町民階級に浸透したように、北斎の時代には、武家屋敷、神社仏閣の襖や床の間で〝幽玄深奥〟や〝侘び寂び〟または〝豪華絢爛〟の内に押し込められていた山・川・滝・海、草木などの自然や人物の風情は、絵本や挿絵、浮世絵という大衆メディアによって解き放たれ、庶民が共感できる日常的な〝ビジュアル〟として蘇っていました。

特に、版画という大量プリントの浮世絵は、こういった文化的土壌の中で爆発的なパワーを発揮しました。江戸っ子たちの赤裸々な生きる力や喜びを共感し合うポップなアートとして、大衆文化として輝くことになります。後に、これは、日本にとどまらず世界中の美術史を塗りかえることとなります。

北斎の何が、どう凄いのか?

『この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人』(ライフ誌╱米国)

ガリレオ・ガリレイやコペルニクス(科学)、ナポレオンやヒトラー(政治)に混じって、芸術部門、クラシックではベートーヴェンとモンテヴェルディの2名。(バッハやモーツァルトはランク外)文学ではシェイクスピアとダンテ、トルストイの3名。そして、美術からダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、ピカソ、范寛につづいて北斎の6名。日本人としては唯一ランクインです。近代日本を除いて長い間、世界に背を向けていた日本ですから、0名でもおかしくはないのですが、そこへ堂々とランクインしたのがあの画狂・葛飾北斎です。私も一瞬「日本から選出0名はマズいという編集者の忖度かな?」かとも思いましたが、ヨーロッパの美術事情から切り取って眺めてみますと、北斎らの浮世絵が、当時の芸術家たちにどれだけの影響を与えたものかよく理解できます。

江戸でポップアートの浮世絵が隆盛をきわめていた頃、西欧、特にフランスでは、古代ギリシアにおいて完成された「理想の美」を規範とするアカデミズム絵画からいかに脱却していくか、多くの画家や彫刻家がもがいていた時代です。歴史画や神話画が高貴なジャンルとされたのに対し、肖像画や風景画は低俗なジャンルとされ、構図や色彩づかいにも多くの制約があって、自由に感じたままを描くことができない時代でした。そんな時にやってきたのが、北斎らの浮世絵です。多くの画家たちが驚いたのも無理はありません。驚きを超えた衝撃(カルチャーショック)となりました。

「ええ?こんな構図!ありなの?」

「こんな色使い許されるの?」

「こんなポーズ? こんなフォルム?」

「山や海・波だけで絵になっちゃうの?」

北斎→『そうよ!好きに描いちゃえば!』

クロード・モネ「ラ・ジャポネーズ」

クロード・モネ「ラ・ジャポネーズ」

この異国からのメッセージに、欧米の若いアーティストたちは目から鱗をぽろぽろと落としていきます。モネ、ロートレック、ドガ、ゴッホ、ゴーギャンなど列挙すればキリがありません。音楽など美術以外にも及ぶ広範囲に影響を与えました。彼らはこぞって、浮世絵そのものを模写したり、力強い色彩を真似てみたり、斬新な構図を応用したりしました。(このあたりは〝ジャポニズム〟で検索していただければ・・・)旧来の因習的な技法を打ち破って、王室や貴族、教会の抑圧から解放された自由な絵画の進むべき道の一つを〝浮世絵〟が示したことは瞠目すべき歴史的出来事でした。

「山でも海でも、人でも暮らしでも、目の前にあるものを生き生きと自由に、思ったように描けば良い」

今考えれば、まるで〝コロンブスの卵〟のようなごく当たり前の〝答え〟でした。

西洋では長い間、バロックやロココ、新古典主義という様式の中に囚われており、そこからの出口を求めていましたが、日本からやってきた大衆アート・浮世絵が、起爆剤の一つとなり、欧米の絵画や工芸デザイン界の暗雲を取り払い、新しい世界を押し広げることになりました。

その代表格として〝HOKUSAI〟という名が世界に轟きわたりましたが、その波紋は、実は現在に至るまで息づいているのです。これらの浮世絵から取り入れられた構図・形状と色彩構成は、現代アートにおける抽象表現の成立要素のひとつと考えられています。それはルイ・ヴィトンの「ダミエ」、キャンバスや「モノグラム」をよく見直してみればお分かりになると思います。ポップアートの旗手アンディ・ウォーホルなどにも北斎の足跡を見ることができます。(〝健全さ〟は北斎の足元にも及んでいないが・・・)

ゴッホ『名所江戸百景 亀戸梅屋敷』 右、、アンリ・リヴィエールの「エッフェル塔三十六景」

ゴッホ『名所江戸百景 亀戸梅屋敷』 右、、アンリ・リヴィエールの「エッフェル塔三十六景」

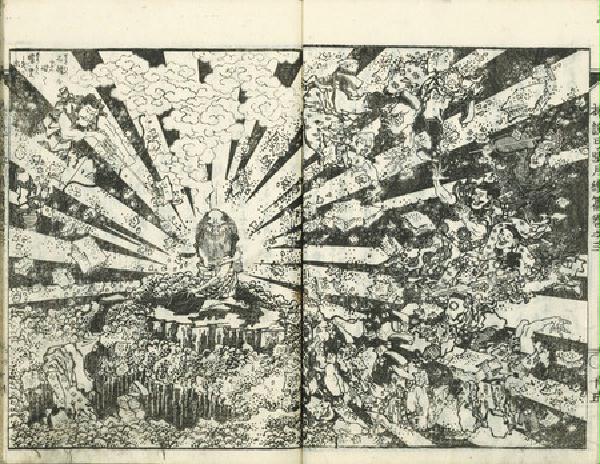

75才で上梓した「富嶽百景」の巻末で、北斉は今までを振り返り、「七十年前画く所は実に取るに足ものなし」と己の力の未熟さを述懐します。そして、これからが本当の画業を極める勝負にしようと、画号を〝画狂老人卍〟と改め、大衆に向かってふるってきた筆を、絵師としての世界、己の裡へと向けていきます。怒涛のような七十路を踏み分け、力強く乗り越えた北斎は、八十路を迎え、版画から離れ、精緻をきわめた肉筆画へとシフトしていきます。

肉筆「西瓜図」(80歳)

肉筆「西瓜図」(80歳)

「西瓜図」もミステリアスな画です。これは、古式ゆかしき〝乞巧奠(七夕の儀式)〟を暗示しているという不思議な情景の肉筆画です。ちなみに所蔵は宮内庁となっており、光格上皇に愛された画ともいわれます。皇室までファンにしたとは、さすがに北斎は凄いですね!なぜ西瓜の皮を干してるの?包丁って?この画の奥深い謎、北斎コードを解きたい人はこちらのサイトへ。

「生首図」は1842年(82歳)の作ですが、この年には、かつて一緒に仕事をした戯作者の柳亭種彦が、幕府のお咎めが原因で死没しています。映画「HOKUSAI」では、この首を種彦とリンクさせて、信州・小布施への旅立のタイミングとして描いていますが、史実でははっきりしていません。絵のバックの柄杓などの小道具に何か北斎独自のメッセージを込めているのかもしれません。(きっとそうでしょう。調べてみたい)また、西洋画のデッサンを意識したものだという説もありますが、おどけた妖怪やお化けの「百物語」と違って、この生首のリアルさには何がしか秘められた思いがこもっているようにも感じます。

肉筆「生首図」(82歳)

肉筆「生首図」(82歳)

北斎の地元(東京・墨田区)の牛嶋神社に奉納された絵馬「須佐之男命厄神退治之図」は左右3メートル弱の最大級の肉筆画。描かれた化け物は、梅毒や疫病など、さまざまな病気や凶事を起こす厄神たち十五体。現代ならば新型コロナ(COVID-19)の厄神も描き足して、須佐之男命に退治してほしいものです。

北斎(85歳)の巨大絵馬「須佐之男命厄神退治之図」推定復元図(すみだ北斎美術館所蔵)

北斎(85歳)の巨大絵馬「須佐之男命厄神退治之図」推定復元図(すみだ北斎美術館所蔵)

天保13年(1842年 83歳) 秋、弟子である高井鴻山の招きで、信州・小布施を初めて訪ねます。この時、鴻山は、自宅にアトリエ・碧漪軒(へきいけん)を建てて、膨大な画材・絵具を用意し、祭屋台の天井画を依頼します。(小布施の北斎館HPを参照ください)

北斎は68歳頃に中風(脳卒中)で一度倒れています。この時も挫けることなく持ち前のプラス思考と対応力で自ら薬をつくり、治したと伝わっていますが、幾ばくかは手足に後遺症が残っていたはずです。「江戸時代の人は驚異的な健脚だった」と言いますが、それでも80歳を超えて、往復500kmを四たび旅した北斎に、心底から敬服するところです。整備された東海道の街道に比べ、信濃の山路には芭蕉の奥州路(奥の細道)のような厳しさがあったと思われます。

1844年(84歳)東町祭屋台の天井画(鳳凰と龍図)

1845年(85歳)上町祭屋台の天井画・怒涛図を描き始める。

1846年(86歳)怒涛図(男浪と女浪)が完成。

1847年(87歳)岩松院の天井画(八方睨み鳳凰)を描き上げる。

左:女波図、右:男浪図(信州小布施の北斎館所蔵)

左:女波図、右:男浪図(信州小布施の北斎館所蔵)

天井画「八方睨み鳳凰」(小布施の岩松院)

天井画「八方睨み鳳凰」(小布施の岩松院)

小布施の岩松院「八方睨み鳳凰」を仰ぎ見る。 右:上町祭屋台(北斎館展示)

小布施の岩松院「八方睨み鳳凰」を仰ぎ見る。 右:上町祭屋台(北斎館展示)

男浪・女波の怒涛図は、「おしおくりはとうつうせん」から「神奈川沖波浦」などに描かれた〝波技法〟の集大成のようです。この画では大自然にあしらわれる人間の営み(船)も、それらを静かに見守っていた〝神〟としての富士も描かれてはいません。一つ一つに無量のエネルギーを秘めた鉤型の指のような波頭が、只々無数に描かれているだけです。しかし、この画をじっと眺めていると、これが自然だよな!これが世界だよな!これが生命力だよな!という北斎の元気な声が、叫ぶようにガンガンと響き渡ってきます。

「八方睨み鳳凰」のなんたる迫力、なんたる色彩!これが90歳を前にした老絵師が描く画なのか!どこにこれほどのエネルギーを秘めているのか、どこからこの生命力が湧き上がってくるのか。にわか北斎ファンの私には、適切な答えを見いだすことができません。

「雪中鴉図」1847年(87歳)

「着衣鬼図」1848年(88歳)

「雲龍図」1849年(89歳)

「富士越龍図」1849年(89歳)最絶筆の肉筆画、天に昇る龍は北斎自身だとも言われている。

左:「雪中鴉図」(87歳) 右:「富士越龍図」(89歳)最絶筆といわれる

左:「雪中鴉図」(87歳) 右:「富士越龍図」(89歳)最絶筆といわれる

1849年4月(89歳)江戸・浅草聖天町にて没する。

死の直前、北斎は、「天、我をして五年の命を保たしめば、真正の画工となるを得べし」と嘆いたといわれます。辞世の句は、

「ひと魂でゆく気散じや夏の原」

死んだ後は人魂となって夏の草原をのびのびと飛んでゆくぞ!と詠んでいますが、私にとっては、飛んでいる北斎よりは、わっせわっせと草を分けながら、強い足取りであの世を歩いている北斎のイメージが浮かんできます。

〝遊び心〟が偶然の出会いを呼ぶ・・・

すっかりと北斎の世界に入り込んでしまって、本題の〝ご長寿百歳遊歩〟の話から離れてしまいました。絵本「富嶽百景」の跋文の続きにこうあります。「七十三才にしてようやくデッサンができるようになった」「八十歳ではますます成長し、九十歳で絵の奥意を極め、百歳で神妙の域に到達し、百十歳にしては一点一格が生きているようになるだろう」と長寿の君子に向けて宣言します。

つまり、百十歳までいけば「生きるが如く描く」ことができるのだという最終目標を立てて、ひたすら前を向いて歩き続けました。この足腰の据わったブレない歩きは、はやり無類の好奇心、たくましい探求心、しなやかな対応力、はてしない向上心に支えられていたものと思います。目標の百十歳には届きませんでしたが、北斎においては〝人生100年時代〟の人生プランを見事に成就させたといって良いでしょう。そして、私たちにも大いなる勇気を与えてくれる北斎の人生でした。

画に師なし

波乱を描かんと欲すれば紅海に見

草木を描かんと欲すれば山野に見る

人物鳥獣左右其師に遭ふ

と北斎は語っていますが、確かにそのような心構えで、この世の森羅万象を描き尽くそうと、自然の全てを〝師〟として山野を歩き回っていたことは間違いないでしょう。「幸せは〝歩き〟の距離に比例する」ではありませんが、膨大な歩きの量に比して、幾千万のモチーフとの出会いがあった筈です。その偶然の出会いを生みつづけた〝歩きの力〟こそ北斎の活力〝生命力〟そのものであったように思います。そして見逃してはいけないのは、北斎の豊かな遊び心です。

山歩きのサークルで私が編集していた〝遊歩の手引〟に「山へいけば必ず自然があるとはかぎらない。しなやかな〝遊び心〟がないと自然とは出会えない」という趣旨の記事を書いていたことをあらためて思い起こしました。〝偶然の出会い〟を〝セレンディピティ〟といいます。最近では人との出会いによって、新たな交流を生む場面でよく使われますが、広い意味では「予想外のものを発見して、幸運をつかみ取ること」という意味合いでしょう。細菌学者のルイ・パスツールの次の言葉は大いに了解できます。

「観察の領域において、偶然は〝構えのある心〟にしか恵まれない」

そうなんですね。山野を歩き回るときも、旺盛な〝遊び心〟がないことには〝偶然な出会い〟に恵まれないのです。ぜひ、心や気分をオープンにして自然との出会いを楽しみましょう。遊歩の最中に出会った数々の刺激を、身体の隅々まで躍動させて、我が活力としましょう。〝遊び心〟こそ抗老化における最大の武器なのです。六十歳代であれ。七十歳代であれ、今、この目の前から人生が始まっていくのです。みなさん!〝遊なる心をもって、いつまでも歩きましょう!〟

謎のキューピッドが描かれた「怒涛図・女波」

謎のキューピッドが描かれた「怒涛図・女波」

最後に、もう一度「怒涛図・女波」をよく観てみましょう。

すっかり老境の域に入った北斎は、晩年には枯れたような画を描いていますが、そんな北斎でもまだまだ茶目っ気や、悪戯っぽい〝遊び心〟は失ってはいません。この怒涛図の中に〝北斎コード〟が隠れていました。なんと女波の枠柄に何やら寂しげな〝謎のキューピッド〟が描かれていたのです。いや、これがキューピッドであれば、ハートを狙う弓矢が見あたりません。すると〝天使(エンジェル)〟なのでしょうか? そうであれば、キリシタン禁制の時代、大きなお咎めを受けることになります。北斎はどんな思惑があって、何ゆえこのようなカットを書き加えたのでしょうか?・・・いろんな考察がされています。興味のある方は〝北斎・キューピッド〟で検索してくださいませ。(画の左下の枠柄をズームアップしてください)

NEXT ▶︎︎読本16:遊歩のエマージェンシー(事故・遭難・道迷い)

BACK◀︎ 読本14:葛飾北斎にみる傑出した〝ご長寿百歳遊歩〟(前編)